臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第4回 午前 第9問

20件の類似問題

血液について適切でない組合せはどれか。...

広告

35

臨床工学技士国家試験 -

第11回 午前

正答率:56%

類似度 57.5%

正しいのはどれか。

a

腎性貧血は正球性正色素性である。

b

総鉄結合能は血清鉄と不飽和鉄結合能との和である。

c

血清鉄の基準値は10~30μg/dlである。

d

大量に出血すると血清鉄は上昇する。

e

ヘモグロビンには鉄が含まれている。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

89

臨床工学技士国家試験 -

第33回 午後

重要度:重要

正答率:75%

類似度 57.3%

生体反応で正しい組合せはどれか。

a

石灰化 リン酸カルシウムの沈着

b

血栓形成 トロンビンの活性阻害

c

アナフィラキシー T 細胞の活性化

d

血液凝固 コラーゲンの分解

e

炎 症 マクロファージの浸潤

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

63

臨床工学技士国家試験 -

第7回 午前

正答率:64%

類似度 57.1%

正しいのはどれか。

a

血漿の物性は白血球数できまる。

b

血液循環は生体内輪送作用の一つである。

c

細胞への物質輸送には組織圧が関係する。

d

細胞膜の電気容量は1μF/cm2程度である。

e

生体が興奮現象を生じていることを生体の受動的性質という。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

84

臨床工学技士国家試験 -

第17回 午後

正答率:65%

類似度 56.3%

浸透圧に関して正しいのはどれか。

a

0.9%食塩水は血漿と等張である。

b

5%ブドウ糖水溶液は血漿と等張である。

c

単位はmOsm/lである。

d

赤血球を高張液に入れると溶血する。

e

血漿浸透圧への関与は蛋白質が電解質より大きい。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

30

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午後

正答率:70%

類似度 56.3%

科目:

人工心肺の血液に及ぼす影響について正しいのはどれか。

a

赤血球の損傷

b

血漿遊離ヘモグロビン濃度の上昇

c

血漿たんぱくの変性

d

ヘマトクリット値の上昇

e

血液粘度の低下

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

65

臨床工学技士国家試験 -

第13回 午後

正答率:40%

類似度 56.3%

科目:

治療に用いられる組合せとして正しいのはどれか。

a

血漿交換療法 ――――――― FFP

b

二重膜濾過法 ――――――― 血漿分画器

c

LDL吸着法 ――――-ポリミキシンB固定化線維

d

血液吸着 ――――- 重症筋無力症

e

エントトキシン吸着法 ――― 活性炭カラム

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

30

臨床工学技士国家試験 -

第10回 午前

正答率:58%

類似度 55.9%

科目:

正しいのはどれか。

a

特発性血小板減少性紫斑病では骨髄中の巨核球数が減少する。

b

血小板無力症では血小板の凝集能に異常を認める。

c

血友病Aでは凝固時間が延長する。

d

播種性血管内凝固症侯群(DIC)では二次線溶が亢進する。

e

肝障害が高度になってもビタミンK依存性凝固因子は正常である。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

45

臨床工学技士国家試験 -

第4回 午前

正答率:30%

類似度 55.8%

適切でない組合せはどれか。

a

抗狭心症薬・・・・・・ノルアドレナリン

b

抗血栓薬・・・・・・・・ビタミンK

c

降圧薬・・・・・・・・・・交感神経β遮断薬

d

抗痙攣薬・・・・・・・バルビツレート

e

抗不整脈薬・・・・・キニジン

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

7

臨床工学技士国家試験 -

第37回 午前

類似度 55.8%

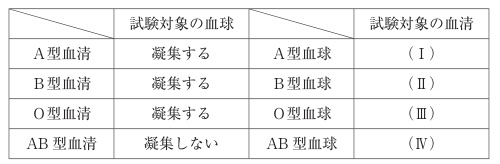

ある血液の血液型を調べるために血球と血清を混合する交差試験を行った。以下の表はその結果である。空欄(Ⅰ)~(Ⅳ)の組合せが正しいのはどれか。ただし、ABO式血液型以外の血液型で凝集は生じないものとする。

1

(Ⅰ)凝集しない (Ⅱ)凝集する (Ⅲ)凝集しない (Ⅳ)凝集する

2

(Ⅰ)凝集する (Ⅱ)凝集しない (Ⅲ)凝集しない (Ⅳ)凝集する

3

(Ⅰ)凝集する (Ⅱ)凝集する (Ⅲ)凝集しない (Ⅳ)凝集する

4

(Ⅰ)凝集しない (Ⅱ)凝集しない (Ⅲ)凝集しない (Ⅳ)凝集する

5

(Ⅰ)凝集しない (Ⅱ)凝集しない (Ⅲ)凝集しない (Ⅳ)凝集しない

広告

45

臨床工学技士国家試験 -

第9回 午前

正答率:55%

類似度 55.8%

科目:

出血傾向をきたす疾患とその原因の組合せで正しいのはどれか。

a

特発性血小板減少性紫斑病 ――- 血小板産生の減少

b

急性骨髄性白血病 ――――---- 血小板消費の亢進

c

多発性骨髄腫 ――――――---- M蛋白の増加

d

播種性血管内凝固症侯群(DIC) ――――凝固因子と血小板の消費亢進

e

重症肝障害 ――――――----- 凝固因子の産生障害

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

19

臨床工学技士国家試験 -

第31回 午後

重要度:最重要

正答率:66%

類似度 55.7%

科目:

DICについて誤っているのはどれか。

1

血漿フィブリノーゲンが増加する。

2

血小板数が減少する。

3

血管内凝固が亢進する。

4

プロトロンビン時間が延長する。

5

治療に抗凝固薬が用いられる。

24

臨床工学技士国家試験 -

第31回 午後

重要度:最重要

正答率:59%

類似度 55.7%

血液製剤の有効期間として正しいのはどれか。

a

赤血球濃厚液(2~6°C) ―――――― 21日間

b

洗浄赤血球(2~6°C) ――――――― 洗浄後7日間

c

血小板(20~24°C) ―――――――― 6時間(振盪保存)

d

新鮮凍結血漿(-21°C以下) ―――― 10日間

e

グロブリン製剤(10°C以下) ――――― 2年間

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告