生体計測装置学の過去問

ME2第37回午前:第44問

生体温度計測のセンサに用いないのはどれか。

1:サーミスタ

2:サーモカップル

3:サーモスタット

4:サーモパイル

5:InSb二次元センサ

国試第29回午前:第31問

超音波ドプラ血流計について正しいのはどれか。

a:血流がプローブに向かっているとき、受信周波数は送信周波数よりも低くなる。

b:超音波ビームの照射方向が血流方向に対して垂直なとき、ドプラシフトは観測されない。

c:周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。

d:パルス繰り返し周波数は超音波の振動周波数の2 倍以上とする。

e:最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午前:第30問

カプノメータについて誤っているのはどれか。

1:二酸化炭素濃度をモニタする装置である。

2:赤外線の吸収量からガス濃度を求める。

3:メインストリーム方式は呼吸回路内が閉塞しやすい。

4:サイドストリーム方式は測定値に時間遅れが生じる。

5:亜酸化窒素を併用する際には補正が必要である。

国試第29回午前:第29問

観血式血圧測定について正しいのはどれか。

1:チューブ内に気泡が混入すると平均血圧が下がる。

2:血管内に留置したカテーテル内を蒸留水で満たす。

3:加圧バッグの内圧は収縮期血圧に等しくする。

4:ゼロ校正の基準は中心静脈圧が使われる。

5:フラッシュデバイスは抗凝固薬の持続注入機能をもつ。

国試第29回午前:第24問

呼吸機能検査について正しいのはどれか。

a:スパイロメトリーでは残気量は測定できない。

b:肺活量は1 回換気量+予備吸気量+予備呼気量で表される。

c:1 秒率の低下は拘束性換気障害を示す。

d:肺拡散能の測定には二酸化炭素を用いる。

e:フローボリューム曲線の横軸は時間である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第64問

動脈血ガス分析装置に用いられる測定電極はどれか。

a:pHガラス電極

b:クラーク電極

c:液体膜電極

d:重炭酸イオン電極

e:銀-塩化銀電極

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第60問

ドップラー診断装置について正しいのはどれか。

a:連続波ドップラーではカラードップラー断層像を作ることができない。

b:連続波ドップラーでは測定できる血流速度に上限がある。

c:パルス波ドップラーではエイリアシングが出現しない。

d:計測できる深度はパルス繰り返し周期によって制限される。

e:カラードップラーでは血流の相対速度の分布を色で表示する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第58問

呼吸機能検査について誤っているのはどれか。

1:ニューモタコグラフは流量抵抗ヘッドと差圧トランスデューサとで構成される。

2:フローボリューム曲線は末梢気道の閉塞性を調べるのに有効である。

3:肺コンプライアンスは気流センサと圧力センサとを用いて計測する。

4:胸腔内圧は食道内圧測定用バルーンを用いて計測する。

5:気道抵抗はスパイログラムを用いて計測する。

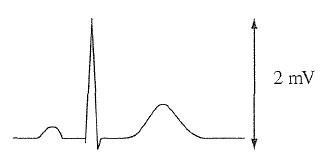

国試第15回午前:第59問

血圧波形を計測できるのはどれか。

1:聴診法

2:カフ振動法

3:超音波法

4:容積振動法

5:容積補償法