第26回国試午後39問の類似問題

国試第10回午後:第51問

人工心肺操作中のモニタリング項目として適切でないのはどれか。

1:心電図

2:動脈圧

3:中心静脈圧

4:尿量

5:筋電図

国試第12回午前:第79問

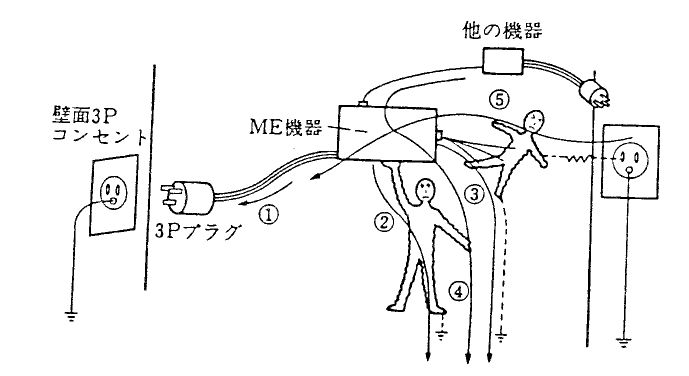

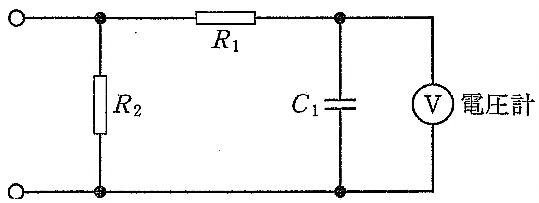

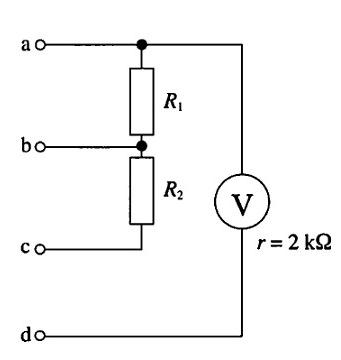

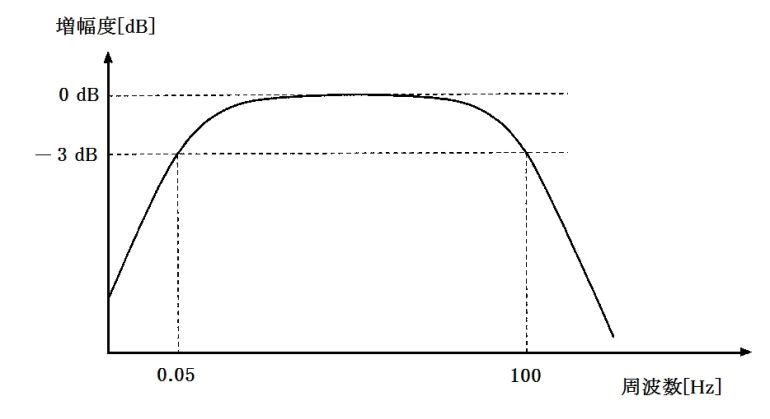

漏れ電流の許容値について正しいのはどれか。

a:一般機器の接地漏れ電流の正常状態は0.5mA以下である。

b:BF形機器の患者漏れ電流Iと外装漏れ電流とは許容値が同じである。

c:患者漏れ電流IIの許容値は患者漏れ電流Iの許容値より小さい。

d:BF形機器の患者漏れ電流IIIはミクロショックを防止できる許容値である。

e:CF形機器の患者測定電流は交流、直流とも同じ許容値である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e