第19回国試午前77問の類似問題

国試第16回午前:第66問

除細動のための体外通電を行ったところ、パドルと生体の接触部分に熱傷を生じた。考えられる原因はどれか。

a:パドルの押し付け圧力が小さすぎた。

b:電極ペーストの塗布が十分でなかった。

c:R波同期スイッチがオンになっていた。

d:充電エネルギーが足りなかった。

e:除細動器内のコンデンサの絶縁が不良であった。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第75問

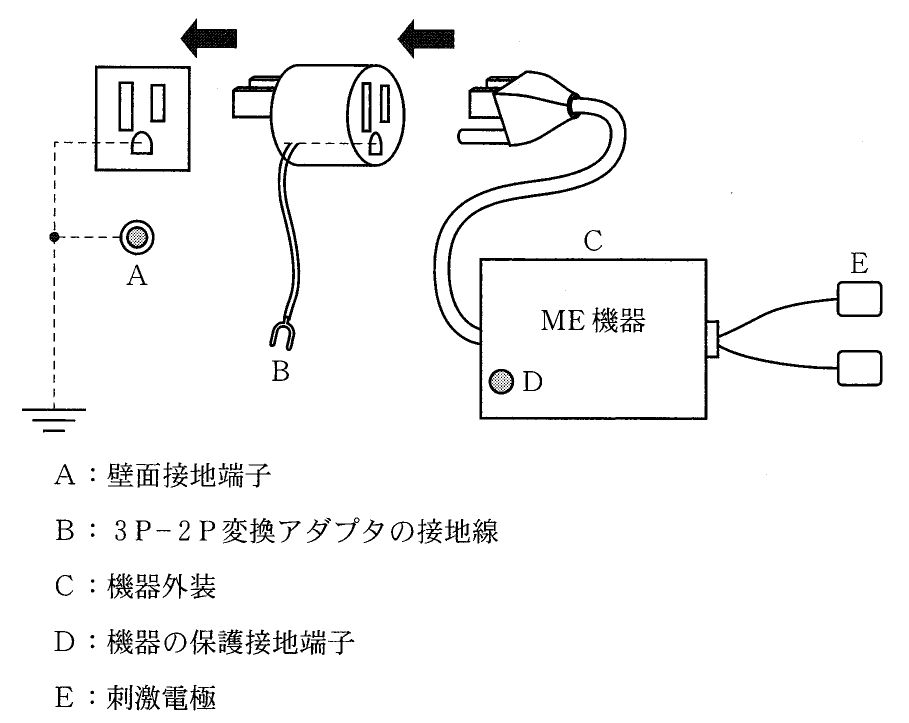

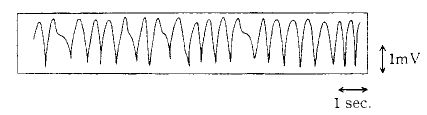

図に示す心電図が記録された。マクロショックで流れた電流値(mA)として考えられるのはどれか。

1:0.5

2:3.5

3:11

4:56.6

5:145.5

ME2第35回午後:第57問

電気メスによる熱傷の原因として考えられないのはどれか。

1:体位変換による対極板の剥がれ

2:患者と手術台との間の血液貯留

3:平坦な身体部位への対極板装着

4:患者の足と手術台金属部との接触

5:身体の部分同士のわずかな接触

国試第30回午前:第38問

300 kHzの交流電流を1 秒間通電したときの感知電流の閾値[mA]に近いのはどれか。

1:30

2:100

3:150

4:300

5:500