第15回国試午前77問の類似問題

国試第30回午前:第38問

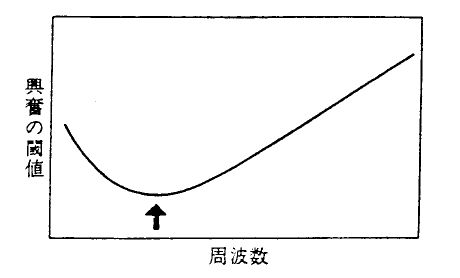

300 kHzの交流電流を1 秒間通電したときの感知電流の閾値[mA]に近いのはどれか。

1:30

2:100

3:150

4:300

5:500

国試第5回午後:第73問

電撃で人体に最も危険な周波数帯域はどれか。

1:10Hz以下

2:50Hz~100Hz

3:1kz~100kHz

4:50kHz~100kHz

5:1MHz以上

ME2第39回午前:第56問

電気メスが高周波電流を用いている理由として正しいのはどれか。

1:エネルギーの伝送ロスが少ない。

2:熱傷の危険が少ない。

3:漏れ電流が少ない。

4:電磁障害が少ない。

5:心室細動電流閾値が高い。

国試第10回午前:第67問

除細動器について誤っているのはどれか。

a:直接通電で心室細動除去に用いるエネルギーは10~60Jである。

b:体外通電の場合、電極は5kgf程度の力で充分に皮膚に押し付ける。

c:直流除細動器のパルス持続時間は約5μsである。

d:整備点検時に出カ波形を試験する場合は500Ωの負荷抵抗を使用する。

e:体外通電で除細動を行う場合、最大エネルギーは約400Jである。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第78問

正しいのはどれか。

1:1W/cm2の超音波の照射で血中に気泡が発生する。

2:1Tの静磁場では心室細動が起こる。

3:10mW/cm2のCO2レーザを胸部に照射すると呼吸が停止する。

4:45°Cで皮膚表面を3時間加温すると熱傷が起こる。

5:1.5N/m2の圧縮荷重で健常人の大腿骨が骨折する。

国試第6回午後:第74問

各種エネルギーの安全限界について正しいのはどれか。

1:皮膚に対する熱作用では高周波電磁波の方が超音波より低い。

2:生殖細胞に障害を起こす超音波は0.01W/cm2である。

3:熱傷を起こす温度は42°Cである。

4:眼障害を起こす高周波電磁波は0.1W/cm2である。

5:ミクロショックを起こす低周波電流は10mAである。

国試第38回午前:第39問

1 kHzでの最小感知電流が1 mAとすると、100 kHzではおよそ何 mAになるか。

1:0.1

2:1

3:10

4:100

5:1000