第9回国試午後74問の類似問題

国試第4回午前:第53問

流体の運動について正しいのはどれか。

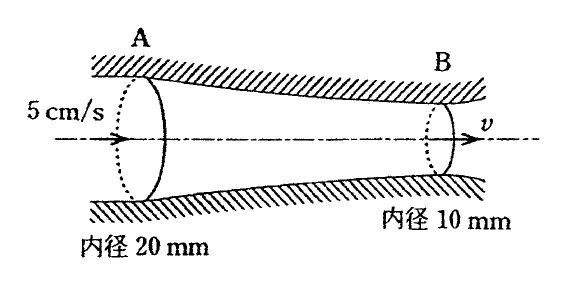

a: 円管内の定常流では平均流速と円管断面積との積は場所によらず一定である。

b: 粘性率がずり速度によって変化する流体をニュートン流体という。

c: 臨界レイノルズ数を超えると粘性率はゼロとなる。

d: ベルヌーイの定理によれば動圧と静圧との和が流速に比例する。

e: 粘性率が零の完全流体では流体が流れても力学的エネルギーは消費されない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午後:第82問

半径rの水平でまっすぐな円管内を粘性率nの液体が流れている。長さL離れた2点間の圧力差がΔPである場合、管内の流量Qを示す式はどれか。ただし、管内の流れは層流である。

1: $\frac {\pi r^{2}\mu \Delta P}{8L}$

2: $\frac {\pi r^{3}\Delta P}{8\mu L}$

3: $\frac {\pi r^{3}\mu \Delta P}{8L}$

4: $\frac {\pi r^{4}\Delta P}{8\mu L}$

5: $\frac {\pi r^{4}\mu \Delta P}{8L}$

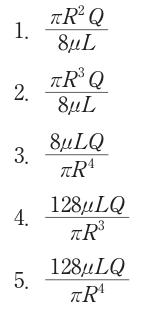

国試第22回午前:第82問

半径R、長さLの円管内を粘性率μの液体が流量Qで流れている。流れが定常な層流のとき、管の上流と下流の圧力差はどれか。

1: $ \frac {\pi R^{2}Q}{8\mu L}$

2: $ \frac {\pi R^{3}Q}{8\mu L}$

3: $ \frac {8\mu LQ}{\pi R^{4}}$

4: $ \frac {128\mu LQ}{\pi R^{3}}$

5: $ \frac {128\mu LQ}{\pi R^{4}}$