第9回国試午前87問の類似問題

国試第25回午前:第39問

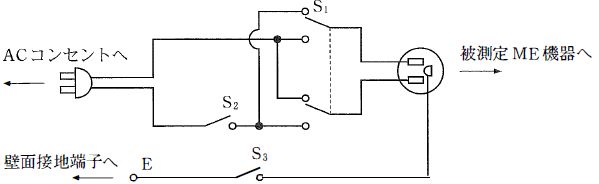

医用機器からの漏れ電流について正しいのはどれか。

a:患者漏れ電流Iの単一故障状態の許容値は正常状態の2倍である。

b:患者漏れ電流IIはBF形とCF形とにおいて規定されている。

c:患者測定電流の直流の許容値はBF形とCF形とで同じである。

d:接地漏れ電流に関する単一故障状態は電源導線の1本の断線である。

e:接地漏れ電流の単一故障状態の許容値は正常状態の5倍である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

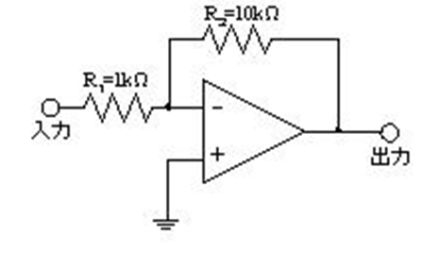

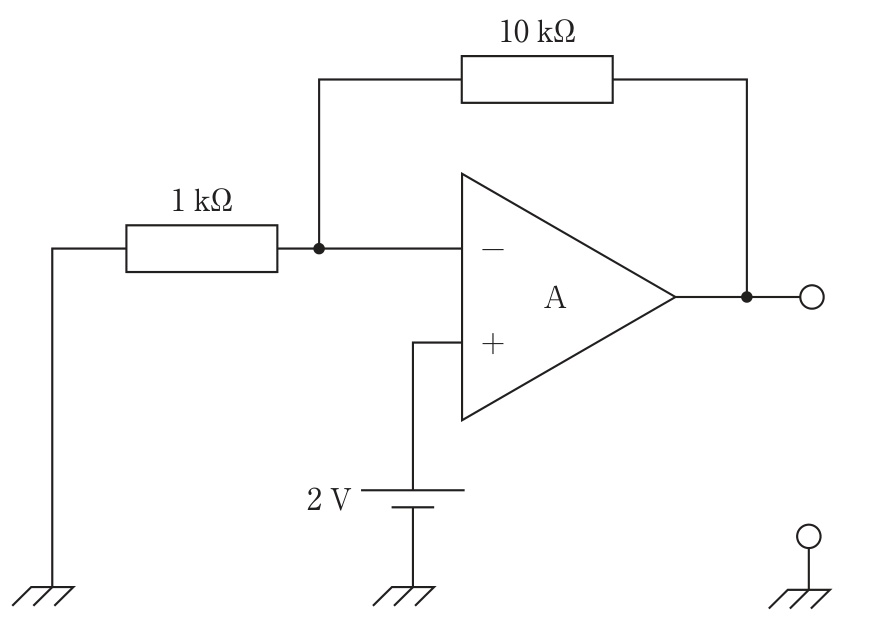

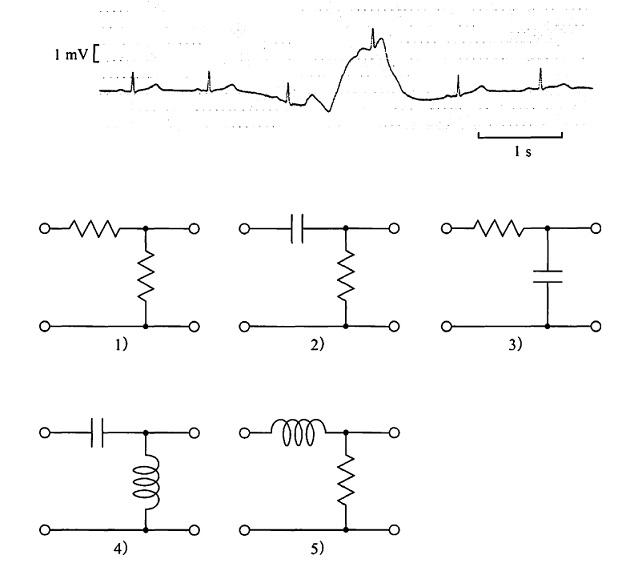

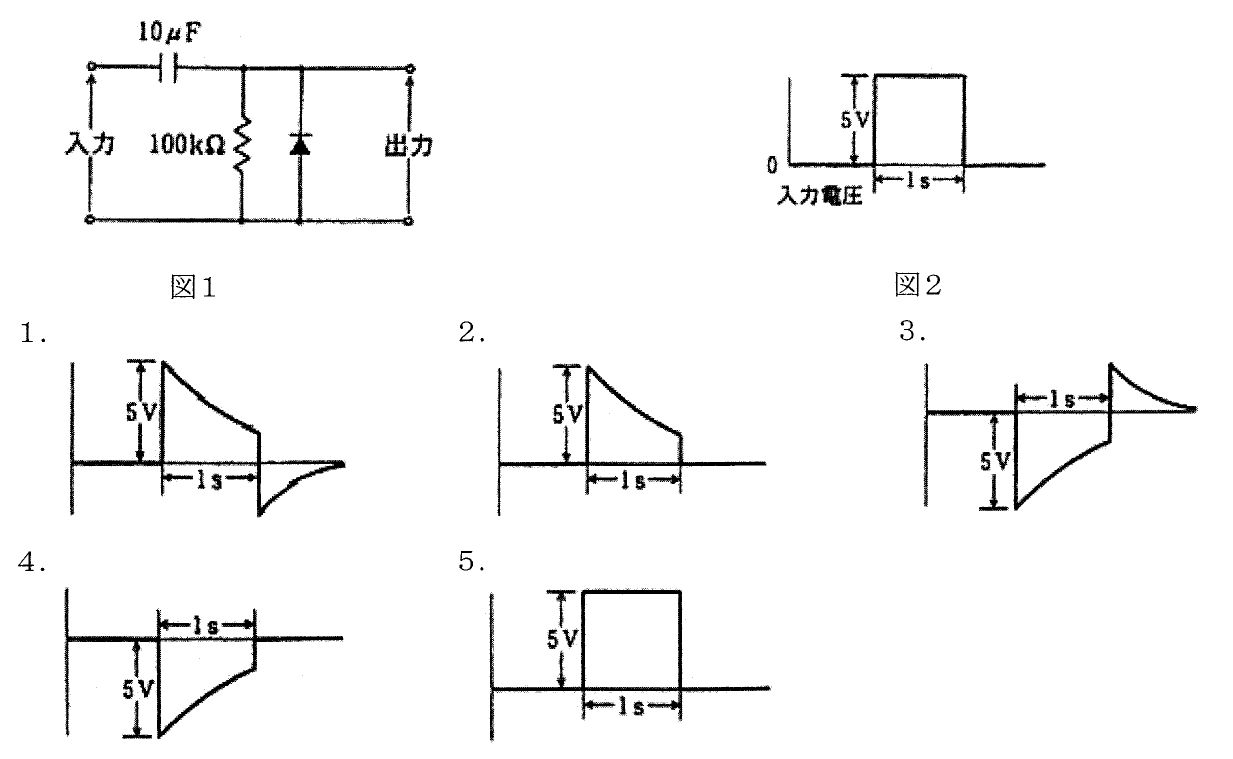

国試第7回午前:第80問

生体電気計測に使用するフィルタについて正しいのはどれか。

a:帯域除去フィルタの代表的なものはハム除去フィルタである。

b:低域遮断フィルタを備えた増幅器をAC増幅器という。

c:集積回路を利用したフィルタを受動フィルタという。

d:静止電位の測定にはAC増幅器を用いなければならない。

e:分極などによる不要な直流成分やドリフトを除去するにはDC増幅器を用いるとよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第34回午後:第55問

医療機器の漏れ電流許容値について誤っているのはどれか。

1:外装漏れ電流は体表への最小感知電流とされる商用交流1mAの1/100としている。

2:単一故障時での接地漏れ電流の許容値は正常状態の2倍量まで許容している。

3:単一故障時での患者測定電流の許容値は正常状態の5倍量まで許容している。

4:患者漏れ電流Ⅰと患者測定電流の許容値は同じに定めている。

5:患者漏れ電流Ⅱと患者漏れ電流Ⅲでは、単一故障状態の漏れ電流許容値のみ定めている。

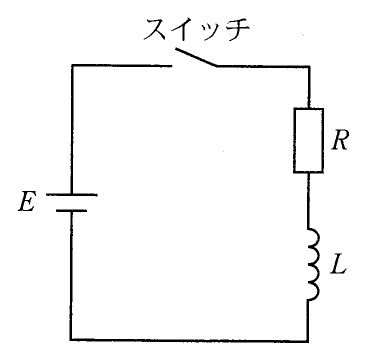

国試第12回午後:第83問

50~60Hzの交海電流を1秒間通電した場合の離脱限界電流(mA)はどれか。

1:0.01~0.02

2:0.1~0.2

3:1~2

4:10~20

5:100~200