第9回国試午前62問の類似問題

国試第10回午前:第63問

経皮的血液ガス分圧測定について正しいのはどれか。

a:皮膚のガス透過性を利用している。

b:毛細血管血を動脈血化するために皮膚を加温する。

c:測定値は動脈血のガス分圧値を表している。

d:酸素は炭素電極で測定する。

e:新生児の集中治療室では用いられない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午後:第44問

パルスオキシメーターについて正しいのはどれか。

a:動脈血酸素飽和度を連続的に測定できる。

b:拍動がないときは測定できない。

c:カルボキシヘモグロビンの存在下でも正確な測定ができる。

d:測定値は動脈血酸素分圧に比例して変化する。

e:メチレンブルーの静注は測定値に影響を与える。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第28回午前:第54問

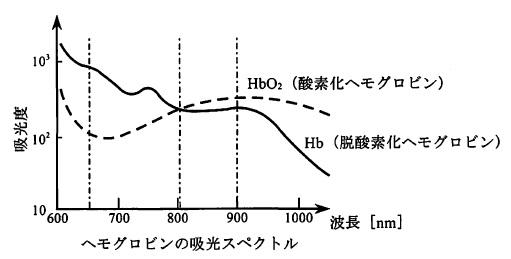

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1:静脈血 -- 波長650nm

2:動脈血 -- 波長650nm

3:静脈血 -- 波長805nm

4:動脈血 -- 波長900nm

5:静脈血 -- 波長900nm

国試第16回午後:第53問

体外循環ウィーニング中の生体監視項目とその指標との組合せで誤っているのはどれか。

1:動脈圧 ---------- 末梢血管抵抗

2:中心静脈圧 ------ 循環血液量

3:左房圧 ---------- 左室機能

4:血液ガス -------- 脳血流量

5:尿量 ------------ 腎血流量

ME2第35回午後:第17問

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1:動脈血酸素分圧を測定する。

2:測定には超音波を用いる。

3:採血による校正が必要である。

4:耳朶で測定できる。

5:不整脈の鑑別診断ができる。

ME2第33回午後:第3問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:血圧アンプには低域通過フィルタが使用される。

2:圧力測定は半導体ストレインゲージの電気抵抗変化を利用している。

3:共振による血圧波形歪みはカテーテルの物理的特性が一因である。

4:持続フラッシュ装置の流量は患者の血圧値の影響を受けない。

5:ゼロ調整は大気圧を血圧のゼロ点に設定するものである。

国試第10回午前:第49問

パルスオキシメトリーについて正しいのはどれか。

a:正常値は70~80%である。

b:動脈拍動による吸光度の変化を検出する。

c:動脈血酸素飽和度の測定法である。

d:酸素吸入により110%以上の値となる。

e:観血的検査法である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午後:第28問

心拍出量測定法について正しいのはどれか。

1:熱希釈法では約0 °C の注入液を用いる。

2:色素希釈法ではオキシヘモグロビンの量を計測する。

3:フィック法では二酸化炭素産生量から計算する。

4:超音波断層法では心房の容積から計算する。

5:血圧波形解析法ではスワンガンツカテーテルを用いる。

ME2第34回午前:第49問

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1:溶存酸素量を測定する。

2:静脈血による吸収の変化を測定する。

3:酸素化ヘモグロビンは赤外光より赤色光の吸収が大きい。

4:光の検出にはLEDが用いられる。

5:測定値に影響する要因として外光侵入がある。

国試第2回午前:第86問

生体の代謝機能の測定に適した検査はどれか。

a:陽電子断層法

b:ディジタルラジオグラフィー

c:超音波エコー法

d:エックス線CT

e:核磁気共鳴法

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第25回午前:第30問

パルスオキシメータで正しいのはどれか。

a:2種類の波長の光に対する吸光度を測定する。

b:脈波の脈動成分を利用している。

c:換気量のモニタとして用いられる。

d:センサ装着部位の指の厚みの校正を必要とする。

e:異常ヘモグロビンは測定値に影響する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第63問

自動的に血球を計測する装置について正しいのはどれか。

a:血球が細孔を通過するときの電気抵抗の変化で血球数を計測できる。

b:血小板数を計測できる。

c:ヘモグロビン濃度は測定項目に含まれる。

d:網赤血球数は電子顕微鏡で画像化して算出する。

e:フローサイトメトリではレーザ光によって血球を破壊して計測する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第33回午前:第57問

誤っているのはどれか。

1:非観血的血圧測定では測定部位を心臓と同じ高さにする。

2:観血的血圧測定では共振現象が起こることがある。

3:透析患者のシャント肢は血圧測定に適している。

4:心拍出量測定には色素を指示薬とする希釈法がある。

5:熱希釈用カテーテルで連続心拍出量測定が可能なものもある。

国試第24回午後:第32問

吸光光度計で用いられるのはどれか。(生体計測装置学)

1:インピーダンス法

2:Joule-Thomson効果

3:Lambert-Beerの法則

4:アンペロメトリック法

5:ポテンショメトリック法

国試第33回午前:第28問

トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。

a:伝搬時間を利用する。

b:複数チャネルの同時計測が可能である。

c:ゼロ点補正が必要である。

d:体表面からの測定が可能である。

e:一つの超音波振動子で計測できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e