第52回午前第25問の類似問題

第43回午後:第88問

脳梗塞の原因で誤っているのはどれか。

1: 心房細動

2: もやもや病

3: 心臓弁膜症

4: Buerger(バージャー)病

5: 頸動脈粥状硬化

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第88問

脳血管障害の機能予後に関係しない因子はどれか。

1: 発症時の年齢

2: 高血圧症の有無

3: 病巣の部位

4: 病巣の大きさ

5: 脳循環障害の程度

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第87問

脳血管障害で誤っているのはどれか。

1: 危険因子として高血圧がある。

2: 脳出血の原因として動脈壁の線維素性壊死が関与する。

3: 若年層の脳出血は動静脈奇形が原因となる。

4: 脳血栓の原因として心弁膜症がある。

5: 脳動脈瘤は脳底部に好発する。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第84問

自律神経症状を主症状とする疾患はどれか。

1: 重症筋無力症

2: 多発性硬化症

3: アルツハイマー型痴呆

4: パーキンソン病

5: シャイ・ドレイガー症候群

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

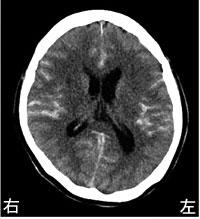

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第43問

発症初期から易転倒性がみられるのはどれか。

1: Charcot-Marie-Tooth病

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 進行性核上性麻痺

4: 脊髄小脳変性症

5: Parkinson病

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第96問

病名と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 前頭側頭型認知症 ― 脱抑制

2: 進行性核上性麻痺 ― 取り繕い

3: 皮質基底核変性症 ― 認知の変動

4: Lewy小体型認知症 ― 肢節運動失行

5: Alzheimer型認知症 ― 垂直性眼球運動障害

- 答え:1

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第54問

頸髄損傷の急性期合併症として誤っているのはどれか。

1: 排尿障害

2: 麻痺性イレウス

3: 胃潰瘍

4: 異所性骨化

5: 起立性低血圧

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第97問

疾患と病変の組合せで正しいのはどれか。

1: Lewy小体型認知症――――白質の病変

2: Alzheimer型認知症――――アミロイドの沈着

3: 血管性認知症―――――――黒質の神経細胞脱落

4: 大脳皮質基底核変性症―――運動ニューロン病変

5: 前頭側頭型認知症―――――大脳皮質の腫大神経細胞

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第85問

診断においてMRI拡散強調像が最も有用なのはどれか。

1: 頭蓋底骨折

2: 脳室内出血

3: 脳梗塞急性期

4: 脳出血急性期

5: くも膜下出血急性期

- 答え:3

- 解説:MRI拡散強調像は、脳梗塞急性期の診断に最も有用である。これは、発症1時間後から脳梗塞を検出できるためである。

- 頭蓋底骨折は外傷性病変であり、単純エックス線が診断に有用であるため、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 脳室内出血の急性期は、CTにて高吸収域となるため診断が容易であり、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 脳梗塞急性期では、MRI拡散強調像が最も有用である。解像度は低いが、発症1時間後から脳梗塞を検出できるためである。

- 脳出血急性期は、CTにて高吸収域となるため診断が容易であり、MRIではT2強調像にて低信号を示す。したがって、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- くも膜下出血急性期は、MRIではFLAIR画像にて診断されることもあるが、MRIのみでの診断は困難なことも多いため、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

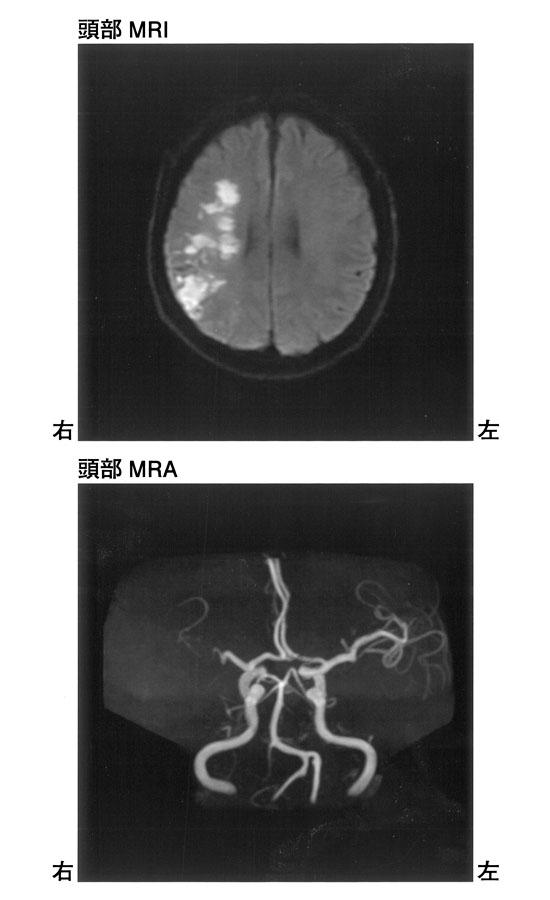

第54回午前:第14問

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1: 右前大脳動脈

2: 右中大脳動脈

3: 右内頸動脈

4: 右椎骨動脈

5: 脳底動脈

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第97問

疾患と病変の組合せで正しいのはどれか。

1: Lewy小体型認知症 − 白質の病変

2: Alzheimer型認知症 − 大脳皮質の老人斑

3: 血管性認知症 − 黒質の神経細胞脱落

4: 大脳皮質基底核変性症 − 運動ニューロン病変

5: 前頭側頭型認知症 − 大脳皮質の腫大神経細胞

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

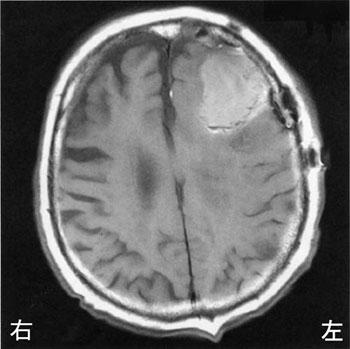

第48回午前:第3問

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第91問

急性心筋梗塞の発症後の血液検査所見でないのはどれか。

1: 白血球数増加

2: トロポニンⅠ上昇

3: クレアチニン上昇

4: 乳酸脱水素酵素(LD)上昇

5: クレアチンキナーゼ(CK)上昇

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第76問

糖尿病に合併しやすい疾患で誤っているのはどれか。

1: 閉塞性動脈硬化症

2: 脳血管障害

3: 虚血性心疾患

4: 白内障

5: 急性膵炎

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第50問

脳出血発症2週時点の合併症で頻度が低いのはどれか。

1: 誤嚥性肺炎

2: けいれん

3: 肩手症候群

4: 深部静脈血栓症

5: せん妄

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第94問

糖尿病に合併しやすい疾患として誤っているのはどれか。

1: 白内障

2: 尿路結石

3: 脳血管障害

4: 虚血性心疾患

5: 閉塞性動脈硬化症

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第31問

脳卒中患者で大脳皮質の病変と比べて視床の病変でみられやすい症状はどれか。

1: 視野狭窄

2: 病態失認

3: 運動失調

4: 弛緩性片麻痺

5: 空間認知の低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第71問

脳血栓と比較して脳出血に特徴的なのはどれか。

1: 活動時に発症しやすい。

2: 症状の進行が緩徐である。

3: 高齢者に多い。

4: TIAを前駆症候とする。

5: 意識障害は軽いことが多い。

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第24問

脊髄小脳変性症に比べて多発性硬化症に特徴的なのはどれか。

1: 痙縮

2: 運動失調

3: 嚥下障害

4: 構音障害

5: 有痛性けいれん

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する