第48回午後第23問の類似問題

第56回午前:第36問

失語症の型と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: Wernicke失語 ── 聴覚理解が保たれる。

2: 超皮質性失語 ── 復唱が障害される。

3: Broca失語 ── 自発言語が障害される。

4: 伝導失語 ── 復唱が保たれる。

5: 健忘失語 ── 聴覚理解が障害される。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第30問

運動失調症状のうち、時間測定異常を評価するのはどれか。

1: foot pat

2: 指鼻試験

3: 継ぎ足歩行

4: 跳ね返り現象

5: コップ把持検査

- 答え:4

- 解説:運動失調症状の評価方法には様々なものがあり、それぞれ異なる症状を評価する。時間測定異常を評価する方法は跳ね返り現象である。

- foot patは変換運動障害を評価する方法であり、座位で踵部を床につけ、足関節の底背屈を繰り返させ、回数を測定する。

- 指鼻試験は測定障害、協働収縮異常、企図振戦を評価する方法であり、上肢を外転させた肢位から示指で被検者の鼻の先端を触れさせ、開眼・閉眼における差異を確認する。

- 継ぎ足歩行は運動失調の程度を評価する方法であり、一方の踵ともう片方のつま先を交互に合わせて歩かせる。軽度の運動失調では身体の動揺や不安定性が増強し、重度の場合はバランスを崩して歩行困難となる。

- 跳ね返り現象は時間測定異常を評価する方法であり、被験者を肘屈曲60°程度とし、そこから検者が抵抗をかけながら、さらに肘を屈曲させる。その後、検者は急に手を離し、被験者が自分の手で胸を打たないことを確認する。正常では肘の屈曲をすぐに止めることができるが、運動失調では運動を止められず、自分の胸を打ってしまう。

- コップ把持検査は測定障害、協働収縮異常、企図振戦を評価する方法であり、被験者に指を中間肢位でコップを把持する動作を行わせるが、運動失調があると、指の過度の開排と上肢の大きな運動軌跡がみられる。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第77問

正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1: BPRS − 陰性症状尺度

2: GATB − 精神作業検査

3: WAIS − 知能検査

4: POMS − 気分尺度

5: LASMI − 性格検査

- 答え:3 ・4

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第24問

脊髄性失調の徴候はどれか。

1: Babinski徴候

2: Hoover徴候

3: Kernig徴候

4: Myerson徴候

5: Romberg徴候

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第30問

装具と障害されている神経との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 短対立装具-正中神経麻痺

2: 長対立装具-橈骨神経麻痺

3: 虫様筋カフ-尺骨神経麻痺

4: Thomasスプリント-正中神経麻痺

5: Oppenheimerスプリント-尺骨神経麻痺

- 答え:1 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第40問

認知症の知的・認知機能評価で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: BPRS(Brief Psychiatric Rating Scale)

2: MMSE(Mini-Mental State Examination)

3: HDS-R(改訂長谷川式知能評価スケール)

4: HRS(Hamilton Rating Scale for Depression)

5: MMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

- 答え:2 ・3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

認知症のスクリーニング検査はどれか。

1: Frenchay Activities Index

2: Fugl-Meyer Assessment

3: MMSE

4: Rorschach Test

5: WAIS-Ⅲ

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第33問

脳血管障害の評価として用いられる評価法について正しいのはどれか。

1: mRSの評価項目に筋緊張がある。

2: SIASの評価項目に意識障害がある。

3: GCSの評価項目に関節可動域がある。

4: NIHSSの評価項目にバランスがある。

5: Fugl-Meyer Assessmentの評価項目に感覚機能がある。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

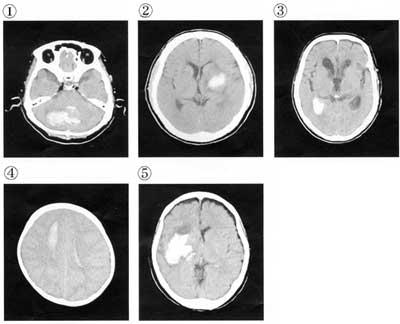

第43回午前:第15問

CT(①~⑤)を別に示す。片麻痺を呈する可能性が高いのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第48問

障害と症状名との組合せで正しいのはどれか。

1: 文字は書けるが書いた文字は読めない-純粋失読

2: 食事の左半分を残す-バリント症候群

3: 注意の転換が困難-ゲルストマン症候群

4: 立体見本より平面図見本からの積木構成が容易-前頭葉症候群

5: 発症から昨日までの出来事が思い出せない-逆向性健忘

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第29問

評価法と障害の組合せで正しいのはどれか。

1: BADS―――気分障害

2: MMPI―――注意障害

3: POMS―――視知覚障害

4: SPTA―――記憶障害

5: WCST―――遂行機能障害

- 答え:5

- 解説:この問題では、評価法とそれが対応する障害の組み合わせを正しく選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、ウィスコンシンカード分類検査(WCST)と遂行機能障害です。

- BADS(Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome)は遂行機能障害を評価するための検査であり、気分障害とは関連がありません。

- MMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)は、人格特性や精神症状を評価するための検査であり、注意障害とは直接関連がありません。

- POMS(Profile of Mood States)は、現在の気分状態を評価するための検査であり、視知覚障害とは関連がありません。

- SPTA(Serial Position Test of Attention)は存在しない評価法であり、記憶障害とは関連がありません。記憶障害を評価するための検査としては、WMS(Wechsler Memory Scale)があります。

- WCST(ウィスコンシンカード分類検査)は、概念形成、セットの転換障害、反応の柔軟性を調べる遂行機能検査であり、遂行機能障害と関連があります。このため、選択肢5が正しい組み合わせです。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第82問

脳の病変部位と出現しやすい症候との組合せで正しいのはどれか。

1: 黒質―――感覚障害

2: 視床―――嗅覚障害

3: 赤核―――摂食嚥下障害

4: 線条体――不随意運動

5: 扁桃体――筋緊張異常

- 答え:4

- 解説:この問題では、脳の病変部位とそれに関連する症状を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせは、線条体と不随意運動です。

- 黒質は中脳被蓋の最腹側部に位置し、大脳基底核と結合して運動制御に関与します。感覚障害とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 視床は特殊核と非特殊核があり、体性感覚に関与します。嗅覚障害とは関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 赤核は中脳上丘レベルに位置し、運動制御に関わります。摂食嚥下障害とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 線条体は尾状核と被殻を合わせたもので、錐体外路に含まれます。障害されると不随意運動や筋緊張の異常を生じるため、この選択肢が正しいです。

- 扁桃体は側頭葉の前内側に位置し、生物学的価値判断や本能行動の調節に関与します。筋緊張異常とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第45問

誤っている組合せはどれか。

1: VAS-腰痛症

2: GCS-意識障害

3: SLTA-失語症

4: MMSE-認知症

5: SIAS-脊髄損傷

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第33問

NIHSSで評価されるのはどれか。2つ選べ。

1: バランス障害

2: 深部腱反射

3: 意識障害

4: 顔面麻痺

5: 歩行速度

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第92問

脳腫瘍とその症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 下垂体腺腫―両耳側半盲

2: 視神経膠腫―てんかん発作

3: 髄芽腫―下垂体機能不全

4: 聴神経鞘腫―尿崩症

5: 頭蓋咽頭腫―難聴

- 答え:1

- 解説:この問題では、脳腫瘍とその症状の正しい組合せを選ぶ必要があります。脳腫瘍は、脳内に発生する異常な細胞の増殖によってできる腫瘍です。それぞれの腫瘍は、発生する場所や影響を与える神経や機能によって異なる症状を引き起こします。

- 下垂体腺腫は、下垂体に発生する腫瘍で、ホルモン産生の低下や過剰、視交叉への圧迫症状(両耳側半盲)がみられやすいため、この組合せは正しいです。

- 視神経膠腫は、一側性の視力低下や眼球突出、色覚異常などを呈する腫瘍です。てんかん発作は髄膜腫などでみられやすいため、この組合せは間違いです。

- 髄芽腫は、小脳から発生し、第四脳室内を充満して増大するため、失調症状で発症し、閉塞性水頭症をきたして頭痛や嘔吐、意識障害を引き起こす腫瘍です。下垂体機能不全は頭蓋咽頭腫などでみられやすいため、この組合せは間違いです。

- 聴神経鞘腫は、耳鳴や聴力障害、めまいで発症し、進行すると小脳症状や水頭症を呈する腫瘍です。尿崩症は、下垂体腺腫や頭蓋咽頭腫などでみられることがあるため、この組合せは間違いです。

- 頭蓋咽頭腫は、下垂体に発生する腫瘍で、両耳側半盲や視力低下、下垂体機能低下(小人症)などを生じることがあります。難聴は聴神経鞘腫でみられやすいため、この組合せは間違いです。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第26問

脳卒中患者の症状と障害との組合せで誤っているのはどれか。

1: 知っている人なのに声を聞かないとわからない。 — 相貌失認

2: 閉眼と挺舌の動作を同時にできない。 — 運動維持困難

3: 移動時、左側の物によくぶつかる。 — 左半側空間無視

4: 指示による敬礼のまねができない。 — 観念失行

5: 上着の左右を間違えて袖を通す。 — 着衣失行

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第99問

小児の精神障害で正しいのはどれか。

1: 選択性緘黙は言語発達の遅れによって生じる。

2: 多動性障害では課題への注意集中が困難となる。

3: アスペルガー症候群は言語発達の遅れを伴う。

4: 吃音は単純音声チックに分類される。

5: 児童期に統合失調症が発症することはない。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第61問

反射と脳神経の組合せで正しいのはどれか。

1: 角膜反射―――――視神経

2: 対光反射―――――動眼神経

3: 前庭動眼反射―――三叉神経

4: 下顎反射―――――顔面神経

5: 咽頭反射―――――副神経

- 答え:2

- 解説:この問題では、反射とそれに関連する脳神経の組み合わせを正しく選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、対光反射と動眼神経です。

- 角膜反射は求心路が三叉神経、遠心路が顔面神経であるため、視神経との組み合わせは正しくありません。視神経は対光反射に関与します。

- 対光反射は正しい組み合わせで、求心路が視神経、遠心路が動眼神経です。この反射は、光が目に入ると瞳孔が収縮する現象を指します。

- 前庭動眼反射は、求心路が前庭神経、遠心路が動眼神経、滑車神経、外転神経であるため、三叉神経との組み合わせは正しくありません。三叉神経は角膜反射に関与します。

- 下顎反射は、求心路・遠心路ともに三叉神経であるため、顔面神経との組み合わせは正しくありません。顔面神経は角膜反射に関与します。

- 咽頭反射は、主に求心路が舌咽神経、遠心路が迷走神経であるため、副神経との組み合わせは正しくありません。副神経は、上位の頸神経と合して胸鎖乳突筋と僧帽筋に分布します。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第92問

中枢神経発生に伴う先天奇形とその特徴の組合せで正しいのはどれか。

1: 滑脳症―――――――――脳溝増加

2: 全前脳胞症―――――――顔面外側の欠損

3: 二分脊椎――――――――水頭症合併

4: Arnold-Chiari奇形―――脊髄の頭蓋内嵌入

5: Dandy-Walker症候群―――後頭蓋縮小

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する