第44回午前第21問の類似問題

第34回午後:第26問

健常人の呼吸量で誤っているのはどれか。

1: 1回換気量は約500 mlである。

2: 機能的残気量とは努力呼息後に肺内にある肺気量をいう。

3: 成人男子の肺活量は3,500~4,000 mlである。

4: 1秒率の基準値は70%以上である。

5: 予備吸気量とは安静吸息後の努力吸気量である。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第38問

新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎後の患者に呼吸機能検査を行ったところ、努力性肺活量は5.00 Lで、1秒率は80%であった。年齢、性別、体格をもとに計算した1秒量の予測値が3.46 Lであるとき、%一秒量(%FEV 1)で正しいのはどれか。

1: 76%

2: 86%

3: 96%

4: 106%

5: 116%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第77問

肺気量で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 1秒率=1秒量÷%肺活量

2: 機能的残気量=予備吸気量+残気量

3: 最大吸気量=1回換気量+予備吸気量

4: 残気量=全肺気量-肺活量

5: 肺活量=予備吸気量+予備呼気量

- 答え:3 ・4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第42問

呼吸機能検査で求められる値について正しいのはどれか。

1: %肺活量 = 肺活量 ÷ 全肺気量

2: 肺活量 = 予備吸気量 + 予備呼気量

3: 1秒率 = 予測値に対する1秒量の割合

4: 機能的残気量 = 残気量 + 予備吸気量

5: 最大吸気量 = 予備吸気量 + 1回換気量

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第73問

肺機能検査とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1: 1秒量 ―――――安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量

2: 残気量―――――安静呼気位に肺内に残存した肺気量

3: 肺活量―――――最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量

4: 拘束性換気障害―%肺活量90%未満

5: 閉塞性換気障害―1秒率80%未満

- 答え:3

- 解説:肺機能検査は、肺の働きを評価するための検査であり、様々な指標が存在します。この問題では、それぞれの指標とその説明が正しい組み合わせを選ぶことが求められています。

- 1秒量は、努力肺活量測定の過程で、1秒間にどれだけ吐き出せたかを示す指標です。しかし、この選択肢では「安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量」と説明されているため、正しくありません。

- 残気量は、最大限に呼息を行っても肺内に残る空気量を示す指標です。この選択肢では「安静呼気位に肺内に残存した肺気量」と説明されており、正しくありません。

- 肺活量は、最大吸気に引き続いて、最大呼気により呼出される空気量を示す指標です。この選択肢では「最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量」と説明されており、正しい組み合わせです。

- 拘束性換気障害は、肺活量が正常よりも低下している状態を示す指標です。しかし、この選択肢では「%肺活量90%未満」と説明されているため、正しくありません。正しい基準は%肺活量が80%未満です。

- 閉塞性換気障害は、気道が狭窄しているために呼気がスムーズに行えない状態を示す指標です。しかし、この選択肢では「1秒率80%未満」と説明されているため、正しくありません。正しい基準は1秒率が70%未満です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第7問

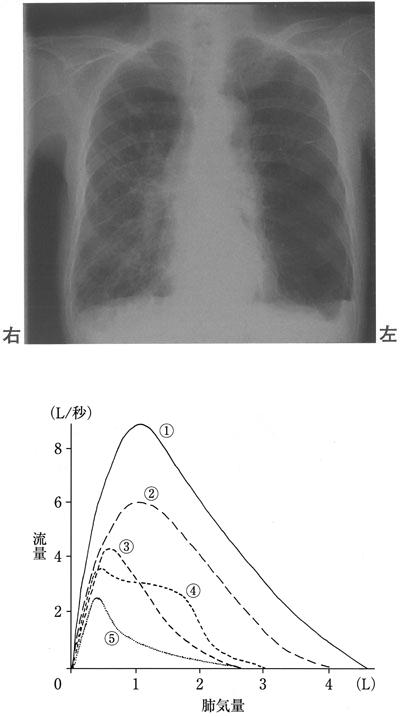

74歳の女性。慢性閉塞性肺疾患。スパイログラムで1秒率は60%であった。エックス線写真を示す。この患者の1回換気量は500 mL、予備吸気量は1,700 mL、予備呼気量は800 mLであった。1秒量はどれか。

1: 900 mL

2: 1,500 mL

3: 1,800 mL

4: 2,100 mL

5: 2,400 mL

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第7問

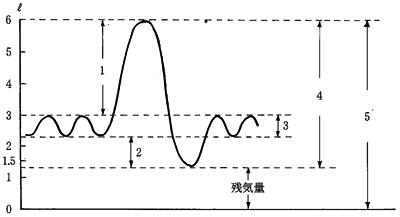

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第77問

呼吸機能検査について正しいのはどれか。

1: 呼吸筋力の低下で肺活量は低下する。

2: 気道抵抗が増加すると1秒率は上昇する。

3: 肺拡散能の低下では最大呼気流量は低下する。

4: 肺コンプライアンスが低下すると機能的残気量は増加する。

5: 換気血流比不均等では肺胞気-動脈血酸素分圧較差が低下する。

- 答え:1

- 解説:この問題では、呼吸機能検査に関する正しい選択肢を選ぶ必要があります。正しい選択肢は1で、呼吸筋力の低下で肺活量は低下するという事実を示しています。

- 選択肢1は正しいです。呼吸筋力の低下が肺活量を低下させることは、呼吸機能検査で確認されることがあります。肺活量は、安静呼吸から最大呼気、最大吸気を行う呼気肺活量であり、呼吸能力によって肺活量が低下することがあります。

- 選択肢2は間違いです。気道抵抗が増加すると、1秒率は低下します。1秒率は、努力肺活量測定の最初の1秒の努力呼気量であり、喘息や慢性閉鎖性肺疾患などで気道抵抗が増加すると1秒率は低下することがあります。

- 選択肢3は間違いです。肺拡散能は、肺胞から毛細血管に酸素などのガスを供給する能力であり、最大呼気流量は呼出中の最大流量です。肺拡散能力の低下が最大呼気流量に直接的な影響を与えるわけではないため、この選択肢は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。肺コンプライアンスが低下すると、肺が硬くなっている状態を意味します。その結果、肺容量が低下し、機能的残気量も低下します。この選択肢は、機能的残気量が増加すると述べているため、誤りです。

- 選択肢5は間違いです。換気血流比不均等は、ガス交換時の換気量と血液量のバランスが釣り合っていない状態を指します。この状態では、肺胞気-動脈血酸素分圧較差が増加するため、この選択肢は誤りです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第16問

図はスパイロメータで計測した呼吸量である。誤っているのはどれか。

1: 予備吸気量

2: 機能的残気量

3: 1回換気量

4: 肺活量

5: 総肺気量

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第70問

肺気腫の理学療法で正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線のピークフロー値の増大を図る。

2: %肺活量の増大を図る。

3: 呼気の流速を遅くして呼吸させる。

4: 運動負荷は最大酸素摂取量の70 %とする。

5: 酸素飽和度(SpO2)の指標は80 %以上とする。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

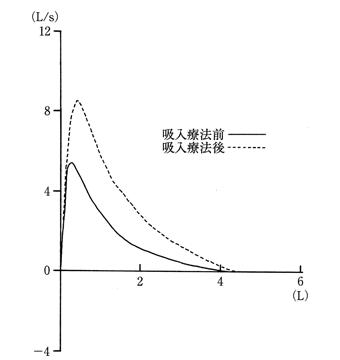

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第10問

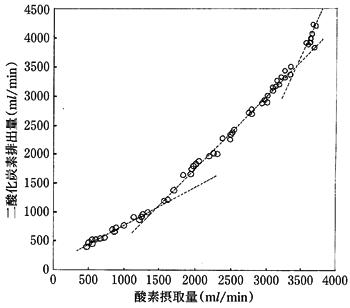

25歳の男性。身長170cm、体重 60kg。ランプ運動負荷試験における運動中の呼気ガス分析データを図に示す。正しいのはどれか。

1: 回帰直線の傾きは呼吸商を意味する。

2: 対象者の最大運動能力は約10 METsである。

3: 酸素摂取量が1,500 ml/min付近に無酸素性代謝閾値(AT)がある。

4: 二酸化炭素排出量が2,500 ml/minの運動では脂肪が燃焼されやすい。

5: 最高酸素摂取量は約3,500 ml/minである。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第20問

50歳の男性。慢性呼吸不全。運動時酸素流量 1 リットル/分の運動療法の指標で誤っているのはどれか。

1: ボルグスケール13

2: 経皮的酸素飽和度95 %

3: 嫌気性代謝閾値(AT)レベル

4: 脈拍110/分

5: 呼吸数40/分

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第17問

70歳の男性。体重60 kg。上腹部手術後から人工呼吸管理を受けていたが、人工呼吸器からの離脱を開始することになった。開始の基準で正しいのはどれか。

1: 呼吸数:40/分

2: 1回換気量:350 ml

3: PaCO2:60 mmHg

4: PaO2:70 mmHg

5: 脈拍数:110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第4問

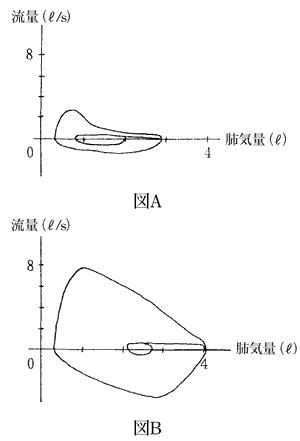

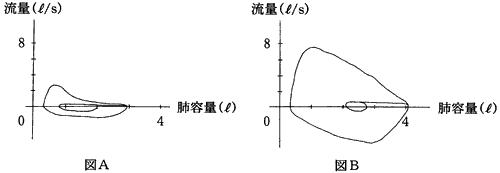

呼吸機能テストの結果、図Aのようなフローボリューム曲線を得た。この患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。ただし、図Bは健常者の結果を示す。

1: 胸郭の可動性を増大する。

2: 口すぼめ呼吸を指導する。

3: 呼気時間を短縮する。

4: 呼気筋を強化する。

5: 腹筋を強化する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第63問

肺気腫患者の呼吸機能で誤っているのはどれか。

1: コンプライアンスの低下

2: ピークフローの低下

3: 1秒率の低下

4: 全肺気量の増大

5: 残気量の増大

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第28問

70歳の男性。身長170 cm、体重54 kg。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として正しいのはどれか。

1: 下肢の筋力強化を行う。

2: 体重を増やさないように食事制限を行う。

3: 息切れがない時は酸素投与の必要はない。

4: 息を吸いながら階段を昇り、息を吐く時には立ち止まる。

5: 1日のエネルギー消費量を減らす。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第33問

呼吸機能テストの結果、図Aのようなフローボリューム曲線を得た。この患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。ただし、図Bは健常者の結果を示す。

1: 胸郭の可動性維持

2: 口すぼめ呼吸の指導

3: 横隔膜呼吸法の指導

4: 強制吸気の指導

5: 腹筋の筋力増強

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第30問

52歳の男性。II型糖尿病。身長160 cm、体重70 kg。エルゴメーター運動負荷試験で、定常状態時の酸素摂取量は0.98リットル/分であった。このときの強度はどれか。

1: 約2 METs

2: 約3 METs

3: 約4 METs

4: 約5 METs

5: 約6 METs

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する