第44回午前第21問の類似問題

第40回午前:第30問

52歳の男性。II型糖尿病。身長160 cm、体重70 kg。エルゴメーター運動負荷試験で、定常状態時の酸素摂取量は0.98リットル/分であった。このときの強度はどれか。

1: 約2 METs

2: 約3 METs

3: 約4 METs

4: 約5 METs

5: 約6 METs

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第17問

82歳の男性。15年前から動作時の息切れ及び咳や痰の増加がみられ、自宅近くの医療機関にて加療していた。徐々に動作時の呼吸困難感が強くなり、入浴動作で息切れを感じるようになっている。2年前から在宅酸素療法が開始されている。動脈血ガス分析はPaO2 65 Torr、PaCO2 47 Torr、HCO3– 29.5 mEq/L、肺機能検査は、%VC 62%、FEV1% 42%であった。吸入薬として長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性抗コリン薬が処方されている。本症例に有酸素運動を行う場合の運動強度として最も適切なのはどれか。

1: 7 METs

2: 修正Borg指数7

3: 最大仕事量の75%

4: 目標心拍数130/分

5: 最大酸素摂取量の40%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第33問

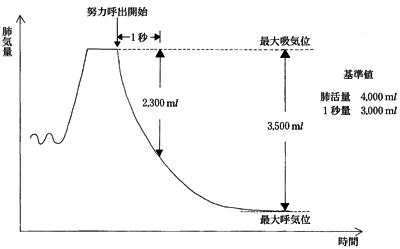

45歳の男性。息切れで階段を昇れなくなったため受診した。スパイログラムで図のような計測値と努力呼出曲線とを得た。この患者の呼吸理学療法の目的はどれか。

1: 胸式呼吸による肺活量の改善

2: 有酸素運動による残気量の減少

3: 部分呼吸法による努力性肺活量の増加

4: 口すぼめ呼吸による機能的残気量の減少

5: 胸郭柔軟性運動による拘束性換気障害の改善

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

65歳の男性。慢性閉塞性肺疾患。30年の喫煙歴。痰の量が多く、息切れのため50 m歩くと休憩を要する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位ドレナージ

2: 胸式呼吸

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸筋の筋力増強

5: リラクセーション

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第28問

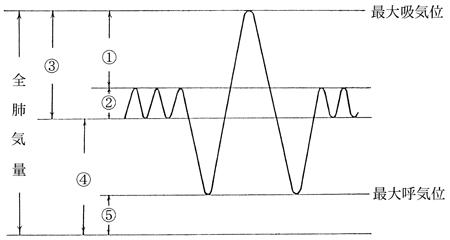

図の肺気量分画で機能的残気量はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第3問

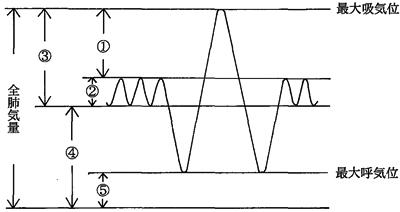

図の肺気量分画で機能的残気量はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第18問

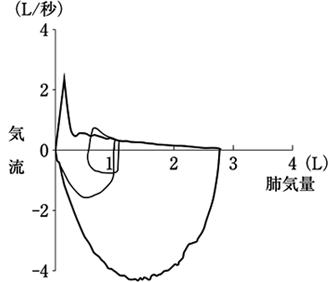

62歳の男性。スパイログラムのフローボリューム曲線を図に示す。最も考えられるのはどれか。

1: 肺癌

2: 肺線維症

3: 肺葉切除後

4: 上気道狭窄

5: 慢性閉塞性肺疾患

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第18問

70歳の男性。肺癌で左肺下葉切除術後2日経過。左上葉の痰貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 吸気筋に対する抵抗運動

2: ファーラー位での体位排痰

3: 腹式呼吸

4: 全身リラクセーション

5: 四肢の自動運動

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第17問

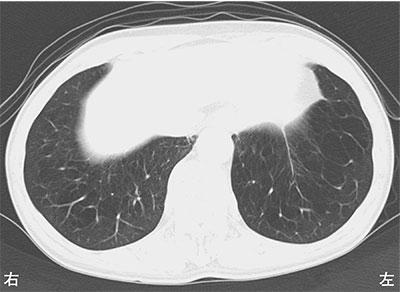

80歳の男性。胸部CTを示す。この患者で予想されるのはどれか。

1: 肥満

2: 残気量の低下

3: 一秒率の低下

4: 気道抵抗の低下

5: 肺コンプライアンスの低下

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第92問

呼吸機能評価で臨床上問題になるのはどれか。

1: 1秒率:90%

2: PaO2:90 mmHg

3: PaCO2:60 mmHg

4: 動脈血pH:7.4

5: 1回換気量:500 ml

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。正しいのはどれか。

1: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類II度

2: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類II度

3: 混合性換気障害、Hugh-Jones分類II度

4: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類III度

5: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類III度

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第23問

55歳の男性。虚血性心疾患。体重65 kg。トレッドミル負荷試験を行い症候限界に達し、酸素消費量は毎分1,155 mlであった。この時の運動負荷強度で正しいのはどれか。

1: 約4 METs

2: 約5 METs

3: 約6 METs

4: 約7 METs

5: 約8 METs

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第69問

呼吸機能評価で異常値はどれか。

1: 1回換気量:500 ml

2: 1秒率:90 %

3: PaO2:90 mmHg

4: PaCO2:60 mmHg

5: 動脈血pH:7.4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第16問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患で%VC 70%、FEV1.0% 75%。この患者に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: 息切れ時のポジショニングの指導

2: 息こらえをしながら立ち上がる訓練

3: 自転車エルゴメーターによる持久力訓練

4: 下肢の筋力強化のためのハーフスクワット訓練

5: 上肢の筋力強化のための四つ這いでの腕立て伏せ訓練

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第68問

老化に伴う生理機能の変化で正しいのはどれか。

1: 血管抵抗は低下する。

2: 残気量は減少する。

3: 心拍出量は増加する。

4: 肺活量は増加する。

5: 予備呼気量は減少する。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第65問

呼吸機能検査において異常値はどれか。2つ選べ。 ア.動脈血酸素分圧(PaO2)-90 Torrイ.動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)60-Torrウ.動脈血酸塩基平衡(pH)-7.6エ.1 秒率(FEV 1.0%)-80%オ.%肺活量(% VC)-90%

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第99問

呼吸理学療法を施行する上で参考とすべき項目で基準(正常)範囲にあるのはどれか。

1: 動脈血酸素分圧:40 mmHg

2: 動脈血炭酸ガス分圧:70 mmHg

3: 動脈血酸素飽和度:85 %

4: 肺活量比:60 %

5: 1秒率:75 %

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

60歳の男性。COPDが進行し在宅酸素療法が導入された。酸素流量は労作時2 L/分である。入浴動作の指導で正しいのはどれか。

1: 洗髪を片手で行う。

2: 動作を素早く行う。

3: 浴槽に肩まで浸かる。

4: 洗い場の椅子の座面を低くする。

5: 入浴中は経鼻カニューレを外す。

- 答え:1

- 解説:COPD患者に対する入浴動作の指導では、酸素飽和度の低下を防ぐために適切な動作や環境を整えることが重要です。労作時の酸素流量が2 L/minであることから、適切な酸素吸入量を確保しながら入浴動作を行う必要があります。

- 正しい選択肢です。両手を挙げる洗髪動作は酸素飽和度の低下を招きやすいため、片手ずつ行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。動作を素早く行うと酸素消費が増え、酸素飽和度が低下する可能性があるため、ゆっくりと行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。浴槽に肩まで浸かると血中酸素飽和度が下がりやすくなるため、避けるべきです。

- 間違った選択肢です。低い椅子に座ると腹部が圧迫され、呼吸がしにくくなるため、適切な高さの椅子を使用することが望ましいです。

- 間違った選択肢です。入浴中は酸素消費が増えるため、経鼻カニューレを外さずに酸素吸入を継続する必要があります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第19問

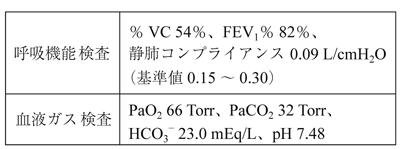

呼吸機能検査、血液ガス検査の結果を示す。この結果の解釈として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 気道狭窄

2: 肺胞低換気

3: 呼吸性アルカローシス

4: 拡散障害による高二酸化炭素血症

5: 肺コンプライアンスの低下による拘束性換気障害

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する