第37回午前第17問の類似問題

第49回午後:第36問

標準型車椅子の使用者の生活環境として適切なのはどれか。

1: トイレのドアは内開きにする。

2: 屋外スロープの勾配は1/10とする。

3: 浴室と脱衣所の間にグレーチングを設置する。

4: 洗面台のカウンターの高さは50 cm程度とする。

5: 玄関前の回転スペースは直径90 cm程度とする。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。2週後に1/3荷重を開始し、平行棒内三点歩行自立となった。この時点の歩行補助具で適切なのはどれか。

1: 交互型歩行器

2: 四脚杖

3: 片松葉杖

4: ロフストランド杖

5: T字杖

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第47問

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難な項目はどれか。

1: 車椅子のキャスター上げ

2: 車椅子で5 cmの段差昇降

3: 床面から車椅子への乗り移り

4: ベッドから車椅子までの側方移乗

5: 車椅子の積み下ろしを伴う自動車の利用

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

80歳の男性。右大腿骨骨折の手術後4週で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。初回訓練時の理学療法士(PT)と患者との会話を以下に示す。PT①「こんにちは。○○太郎さんですか。担当する理学療法士の△△花子と申します」患者「はい、○○太郎です。よろしくお願いいたします」PT②「交通事故で右の太ももの骨を骨折されて本当に大変でしたね」患者「はい」PT③「骨を固定する手術を受けてから4週間が過ぎましたが、右膝関節拘縮と筋力低下を起こし、歩行障害となっているのですね」患者「まだ足をついてはいけないと言われています」PT④「今日はこれから右膝の関節を柔らかくする運動と足の力を強くする運動、右足に体重を乗せないで歩く練習を行います。関節を曲げるときに少し痛いかもしれませんが、我慢ができないときには遠慮なさらずにおっしゃってください」運動実施〉患者「少し痛いのですが」PT⑤「すみませんでした。もう少し優しく行うように配慮いたします。運動の前に関節を温めておきますと痛みが少なくて済むことがありますので、担当医とよく相談して許可を得るようにいたします」理学療法士の発言で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

45歳の男性。左大腿切断後。大腿義足を用いた歩行練習中、左立脚中期に過度の腰椎前弯が観察された。原因として正しいのはどれか。

1: 義足長が長過ぎる。

2: 足継手の後方バンパーが弱過ぎる。

3: ソケットが前方に位置し過ぎている。

4: ソケットの初期屈曲角が不足している。

5: 膝継手の摩擦が弱過ぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第72問

高齢者の住宅の工夫で適切なのはどれか。

1: 壁や床は光がよく反射する素材を使う。

2: 段差のあるところはコントラストが強めの配色にする。

3: 手すりは直径が6 cm程度のものを用いる。

4: 部屋の中の移動には縦手すりをつける。

5: 深さ90 cm以上の浴槽を準備する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第30問

60歳の女性。主婦。歩行開始時に両膝関節内側に疼痛が出現した。内反型変形性膝関節症と診断され、大腿脛骨角180°、BMI指数29.0であった。理学療法で適切でないのはどれか。

1: SLRによる大腿四頭筋強化訓練

2: 起立・歩行時の外側楔状足底板の使用

3: 外出時の軟性膝装具の使用

4: 1日1万歩のウォーキング

5: 1日30分間の自転車エルゴメーター

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第20問

26歳の男性。オートバイ事故によるびまん性軸索損傷。2週間意識不明であった。受傷後2か月経過。病棟からの情報では、食事、整容は粗雑だが自立。車椅子への移乗は不安定で、ひとりでベッドから乗り移って転倒する。車椅子での自立走行は可能。自分の部屋を間違える。作業療法の開始時の評価項目で適切でないのはどれか。

1: 認知機能

2: 記憶

3: 運動・感覚機能

4: ADL

5: IADL

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

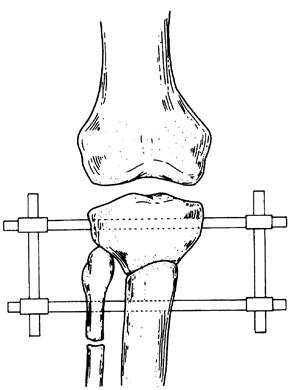

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1: 肩甲部

2: 膝窩部

3: 仙骨部

4: 肘頭部

5: 腸骨部

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第66問

人工股関節術後のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 靴ひもは椅子座位で外転、外旋して結ぶ。

2: 床のものは患側を後ろにずらして拾う。

3: 低い椅子に深く腰をかける。

4: 側臥位では外転位を保持する。

5: 寝る時はベッドを使用する。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

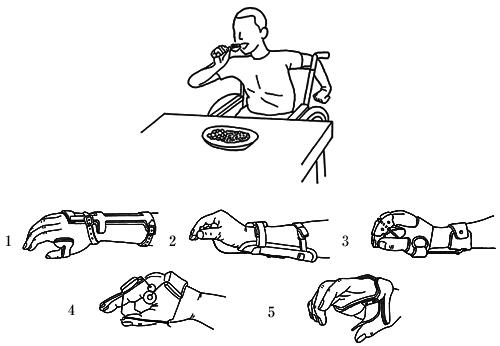

第40回午前:第33問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。この患者に適応となる上肢装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のADLで適切でないのはどれか。

1: 太柄の軽いペングリップにする。

2: 物を取るにはリーチャーを利用する。

3: 登はん性起立により立位をとる。

4: 洗い場と浴槽との高さを同一にする。

5: 車椅子のシーティング調整が必要である。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感とを訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。受傷直後の処置として適切なのはどれか。

1: 足底板による固定

2: 足関節周辺の保温

3: 足関節底屈位での固定

4: 強擦法による下腿部のマッサージ

5: 端座位による下腿下垂位での安静

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第32問

高齢者の住宅改造の際に設置する手すりについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 直径は50~55 mmとする。

2: 石膏ボードの壁には直接取り付けやすい。

3: 階段では両端を延長して水平部分を作る。

4: 廊下では床から600 mmの高さに取り付ける。

5: 壁面から手すりの端までは60 mm以上空ける。

- 答え:3 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

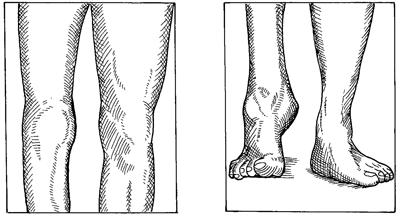

第41回午前:第28問

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する