第36回午前第6問の類似問題

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第94問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者において長座位での前後移動の阻害要因でないのはどれか。

1: ハムストリングスの短縮

2: 両肘関節屈曲拘縮

3: 座位バランス不良

4: 手指屈筋の短縮

5: 下肢筋の痙縮

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第20問

26歳の男性。オートバイ事故によるびまん性軸索損傷。2週間意識不明であった。受傷後2か月経過。病棟からの情報では、食事、整容は粗雑だが自立。車椅子への移乗は不安定で、ひとりでベッドから乗り移って転倒する。車椅子での自立走行は可能。自分の部屋を間違える。作業療法の開始時の評価項目で適切でないのはどれか。

1: 認知機能

2: 記憶

3: 運動・感覚機能

4: ADL

5: IADL

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

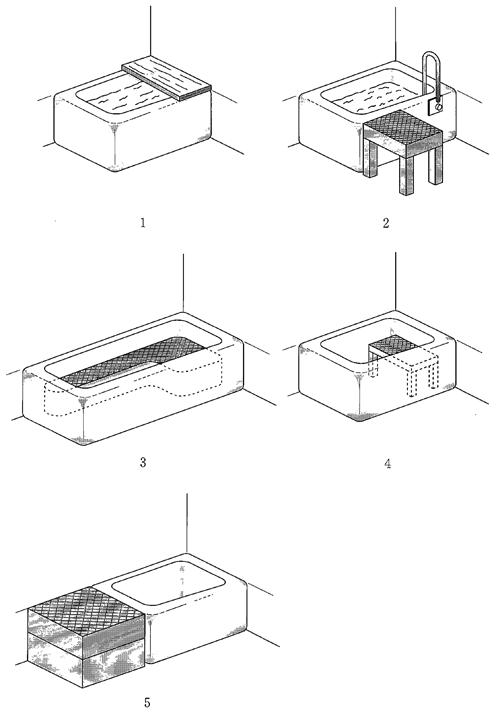

第42回午前:第36問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。スニーカーで通学するための部分荷重ができる装具で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

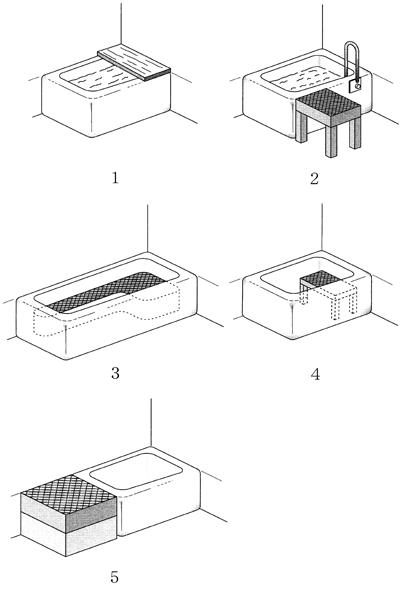

第49回午前:第9問

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。自動車運転の際に用いる旋回装置の写真を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第36問

65歳の男性。胸骨正中切開による縦隔腫瘍摘出術後3日。左上下葉区の痰の貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ゆっくりとした深い腹式呼吸

2: 右側臥位での体位排痰

3: 胸郭可動域運動

4: 四肢の自動介助運動

5: 体幹の回旋運動

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第68問

二分脊椎の理学療法の目的として適切でないのはどれか。

1: 移動能力の獲得

2: 残存機能の向上

3: 麻痺の回復

4: 拘縮の予防

5: 補装具の使用

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

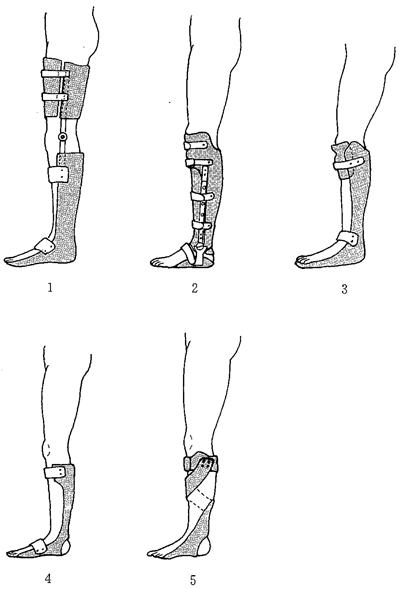

第46回午後:第8問

43歳の女性。頸髄完全損傷。洗濯物干しの作業中の写真を別に示す。この患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類による機能残存レベルはどれか。

1: C5B

2: C6A

3: C6B1

4: C6B2

5: C7A

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第12問

24歳の男性。バイクに乗っていて乗用車と衝突し救急搬送された。頸椎脱臼骨折の診断で手術を受けた。MMTの結果を表に示す。機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第26問

23歳の男性。会社員。6か月前、交通事故による外傷性脳損傷を受傷したが、身体的後遺症はなく、職場復帰した。病前と性格が変わって怒りっぽく頑固になり、職場の人間関係が悪化して精神科を受診し、外来作業療法に参加となった。作業療法の初期目標で適切でないのはどれか。

1: 実施上の取り決めの遵守

2: 興味ある作業への参加

3: 定期的な参加の継続

4: 安心できる関係作りの構築

5: 職場の人間関係の改善

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第16問

35歳の男性。急性心筋梗塞で入院中。合併症はなく、現在、室内で2分程度ゆっくり歩くことを許可されている。この時期の患者の活動で適切でないのはどれか。

1: 入浴する。

2: 室内便器を利用する。

3: 立位で体重測定を行う。

4: ソファーで新聞を読む。

5: 近親者と短時間面会する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第55問

完全頸髄損傷の機能残存髄節レベルと可能な動作との組合せで適切でないのはどれか。 ア.C4-コップホルダーを使った飲水イ.C5-ズボンの着脱ウ.C6-寝返りエ.C6-長便座への移乗オ.C7-自動車への移乗

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第41問

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1: 第4頸髄節-肩甲骨挙上

2: 第5頸髄節-肩関節外転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-MP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: Ⅱ-10

2: Ⅱ-20

3: Ⅱ-30

4: Ⅲ-100

5: Ⅲ-200

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第61問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: コルセットを作製する。

4: 股関節の伸筋を強化する。

5: 体幹筋は腹筋を中心に強化する。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する