答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第36回 午前 第6問

20件の類似問題

39歳の男性。頸髄完全損傷(第7頸髄節まで機能残存)で発症後3か月経過。脊髄損傷以外の合併損傷はなく、受......

広告

50

第35回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の車椅子動作で自立困難なのはどれか。

1

ベッドからの側方移乗

2

ベッドからの前方移乗

3

洋式便器からの移乗

4

床からの移乗

5

乗用車からの移乗

47

第45回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難な項目はどれか。

1

車椅子のキャスター上げ

2

車椅子で5 cmの段差昇降

3

床面から車椅子への乗り移り

4

ベッドから車椅子までの側方移乗

5

車椅子の積み下ろしを伴う自動車の利用

44

第57回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難なのはどれか。

1

自動車の運転

2

車椅子のキャスター上げ

3

車椅子で5 cmの段差昇降

4

床面から車椅子への乗り移り

5

ベッドから車椅子までの側方移乗

15

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

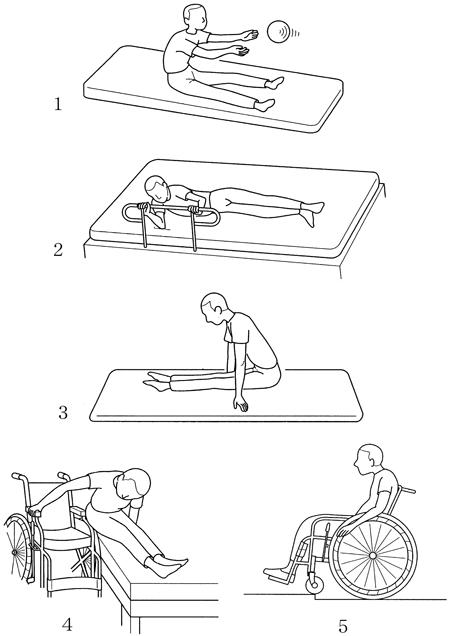

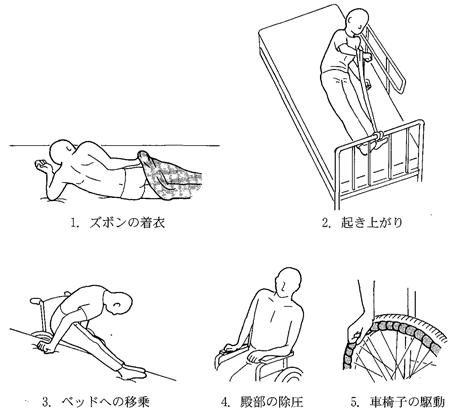

20歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

10

第50回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

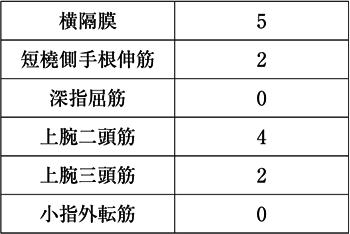

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1

更衣

2

自己導尿

3

プッシュアップ動作

4

自助具を用いた食事動作

5

ベッドから車椅子への移乗動作

広告

66

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1

肘関節屈曲の抵抗運動

2

標準型車椅子の操作訓練

3

車椅子から床への移乗訓練

4

座位バランス訓練

5

呼吸訓練

9

第34回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1

理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2

ひもはクロスバーに結ぶ。

3

一旦前進して止めるようにして上げる。

4

後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5

ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

13

第38回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

25歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。頸椎脱臼骨折の観血整復固定術後4日目。多発性肋骨骨折を合併し呼吸管理を行っている。早期理学療法で誤っているのはどれか。

1

タッピングによる排痰訓練を行う。

2

肩関節の自動介助運動を行う。

3

肩関節の可動域訓練は屈曲90°までに留める。

4

ベッドアップでの頭部挙上訓練を行う。

5

下肢の他動運動を行う。

9

第50回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

25歳の女性。交通事故で頸椎脱臼骨折を受傷した。脊髄ショック期は脱したと考えられる。MMTで、肘屈曲は徒手抵抗に抗する運動が可能であったが、手関節背屈は抗重力位での保持が困難であった。肛門の随意的収縮は不能で、肛門周囲の感覚も脱失していた。目標とする動作で適切なのはどれか。

1

起き上がり

2

自動車運転

3

側方移乗

4

電動車椅子操作

5

トイレ移乗

82

第46回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

頸髄完全損傷の機能残存レベルと課題との組合せで誤っているのはどれか。

1

C4 — 電動車椅子の操作

2

C5 — ベッドへの横移乗

3

C6 — 長便座への移乗

4

C7 — 自動車への車椅子の積み込み

5

C8 — 高床浴槽への出入り

広告

8

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

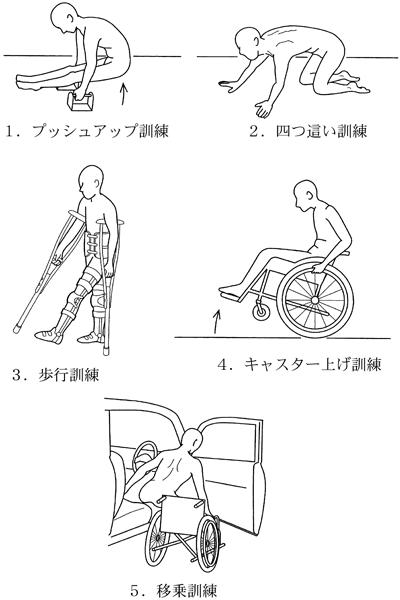

20歳の男性。交通事故による脊髄完全損傷対麻痺(第7胸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で重要度の低いのはどれか。2つ選べ。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

37

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

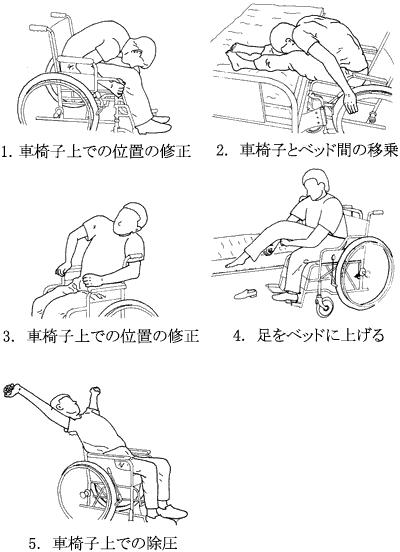

最重要

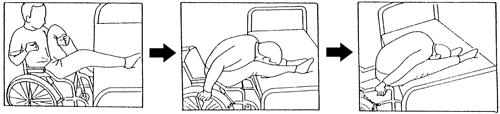

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対して図のような順序でトランスファーの指導を行った。誤っているのはどれか。

1

肘屈筋で体幹をハンドルに固定する。

2

肘屈筋で大腿を持ち上げる。

3

手関節伸筋で下腿をベッドに乗せる。

4

肘伸筋で身体を前方に移動する。

5

肩甲骨下制筋で殿部をベッドに押し上げる。

33

第41回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

20歳の男性。大学でラグビーの練習中に頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)となった。受傷後3か月の理学療法指導で誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

17

第46回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

頸髄損傷者がとる動作で肘伸展筋力を必要とするのはどれか。

1

起き上がり

2

弾性回内装具での駆動

3

身体の後方移動

4

身体の前方移動

5

ベッドへの移乗

47

第34回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1

ベッド柵を用いた寝返り訓練

2

血圧測定しながらの座位訓練

3

手関節背屈の抵抗運動

4

大胸筋の筋力強化訓練

5

胸郭モビリゼーション

広告

14

第38回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

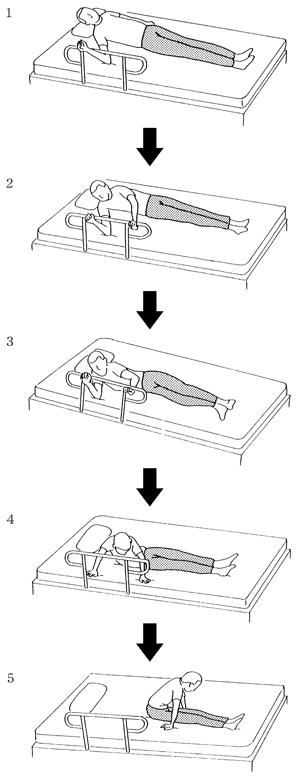

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の背臥位から座位への起き上がりを指導した。誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

31

第50回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

脊髄完全損傷者の機能残存レベルと日常生活動作の到達レベルの組合せで正しいのはどれか。

1

第4頸髄節 - 手動での車椅子操作

2

第5頸髄節 - 更衣動作の自立

3

第6頸髄節 - 寝返りの自立

4

第7頸髄節 - 介助によるトイレへの移乗

5

第8頸髄節 - 介助による起き上がり

34

第48回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

頸髄損傷(第5頸髄まで機能残存)患者が獲得できる機能で正しいのはどれか。

1

自己導尿ができる。

2

ズボンの着脱ができる。

3

自助具なしで食事摂取ができる。

4

ノブ付ハンドリムの車椅子を操作できる。

5

トランスファーボードを使ってベッドから車椅子へ移乗できる。

17

第48回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

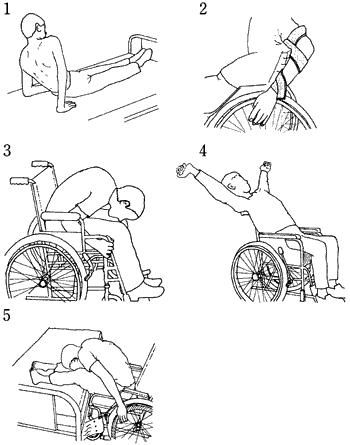

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対する車椅子上の動作指導の方法で誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

94

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

片麻痺患者への動作指導で正しいのはどれか。

1

患側を下にして寝返りをする。

2

起き上がりの介助ではまず頭部を起こす。

3

ベッドからの立ち上がりでは健側下肢は前方におく。

4

ベッドから車椅子への移乗は患側下肢を軸に回転する。

5

車椅子は健側上肢と患側下肢とで駆動する。

広告