第36回午前第6問の類似問題

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第65問

脊髄損傷で正しいのはどれか。

1: 脊髄円錐部損傷では排尿障害の予後は良好である。

2: 馬尾損傷では痙性対麻痺を生じる。

3: 後脊髄症候群では深部感覚障害に比べ温痛覚障害が主体となる。

4: 前脊髄症候群では深部感覚障害に比べ運動機能の予後が悪い。

5: ブラウン・セカール症候群では損傷部以下の同側の温痛覚障害がある。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

80歳の女性。3か月前に居間で尻もちをついた。1か月前に第5腰椎圧迫骨折と診断され、腰痛が持続している。現在は促せば1km以上の歩行が可能だが、日ごろは転びそうな感じがするため自宅内での生活を送っている。ICF(国際生活機能分類)に基づく記載の組合せで誤っているのはどれか。

1: 個人因子 − 外向性の中等度の障害

2: 心身機能 − 転倒感の中等度の機能障害

3: 身体構造 − 腰部脊柱の中等度の構造障害

4: 活 動 − 自宅内の移動(能力)が可能(困難なし)

5: 活 動 − 長距離歩行(能力)が可能(困難なし)

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

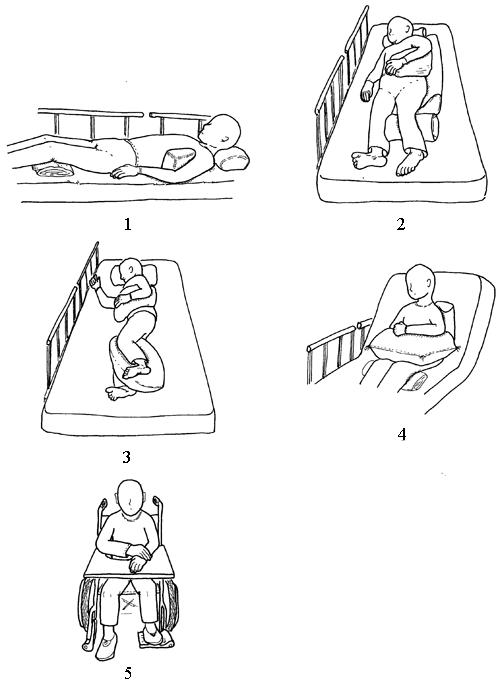

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第6問

57歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週経過。Brunnstrom法ステージは上肢I、手指I、下肢II。座位保持が30分可能となった。左肩関節亜脱臼と手部に中等度の腫脹がある。麻痺側上肢の管理として適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第50問

疾患と支援機器の組合せで適切なのはどれか。

1: 関節リウマチ——————台付き爪切り

2: 片側手関節離断—————プルトップオープナー

3: 第2腰髄完全損傷 ————スライディングボード

4: 第8頸髄完全損傷 ————コミュニケーションエイド

5: アテトーゼ型脳性麻痺——リーチャー

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第61問

脊髄損傷の機能残存レベルと生じやすい拘縮との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 第4頸髄節-肩甲骨下制

2: 第5頸髄節-肩関節内転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-手指MP関節屈曲

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

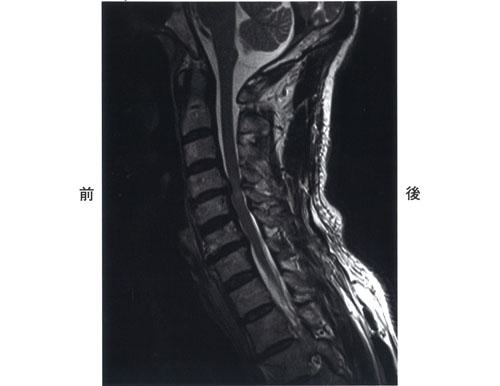

第52回午後:第3問

70歳の男性。1年前から誘因なく四肢末梢の感覚障害と筋力低下が出現している。次第に脱力は進行し、手指の巧緻性低下と歩行障害をきたしている。頸部MRIのT2強調像を示す。頸髄の変化が最も大きい部位はどれか。

1: 第2頸椎・第3頸椎間

2: 第3頸椎・第4頸椎間

3: 第4頸椎・第5頸椎間

4: 第5頸椎・第6頸椎間

5: 第6頸椎・第7頸椎間

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第17問

50歳の男性。ギラン・バレー症候群発症後1週経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での良肢位保持

2: 体位変換

3: 関節可動域訓練

4: 呼吸訓練

5: 代償運動の指導

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。仮骨形成良好なため3週目から部分荷重の許可が出された。この時期使用する松葉杖に関して誤っているのはどれか。

1: 脇当てと前腋窩ひだとの間は4~5 cmあける。

2: 握りの位置は肘屈曲約30゜となるようにする。

3: 握りの位置は大転子の高さとする。

4: 杖の全長は腋窩から足底までの距離に5 cm加える。

5: 杖の全長は身長の約65 %とする。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

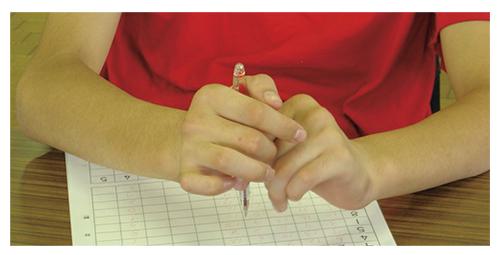

第56回午前:第3問

25歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。書字の際のボールペンを把持した場面を示す。片手では困難で、両手でボールペンを保持する動作が観察された。このような動作を行う頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B3

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第9問

35歳の男性。飲酒後電車内で寝過ごし、右上腕部の圧迫によって橈骨神経麻痺となった。受傷4日後で橈骨神経領域の感覚低下があり、手関節背屈および手指伸展の自動運動は困難である。この患者に対するアプローチで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕部のアイシング

2: 手関節背屈の抵抗運動

3: Engen型把持装具の使用

4: 手指・手関節の他動伸展運動

5: コックアップ・スプリントの使用

- 答え:4 ・5

- 解説:この問題では、橈骨神経麻痺を持つ患者に対する適切な治療法を選択することが求められています。橈骨神経麻痺では、手関節背屈および手指伸展の自動運動が困難であり、感覚低下があるため、他動伸展運動やコックアップ・スプリントの使用が適切です。

- 上腕部のアイシングは、神経回復を遅延させる危険があるため、この患者には適切ではありません。代わりに、ビタミン剤の投与や保温による血行改善が行われるべきです。

- 手関節背屈の抵抗運動は、筋力が重力に抗して関節を運動できる状態でなければできません。この患者は受傷4日後であり、手関節背屈の自動運動が困難であるため、他動運動を行うべきです。

- Engen型把持装具は、手指屈曲が不可能な場合に、手関節背屈によりテノデーシス・アクションのように手指屈曲を補助する装具です。この患者は、手関節背屈の自動運動ができないため、この装具は適していません。

- 手関節背屈と手指伸展の自動運動が困難であることから、自動運動を促すために他動伸展運動を実施することが望ましい。この選択肢は正しいです。

- 橈骨神経麻痺では下垂手となるため、コックアップ・スプリントを使用し、手関節軽度背屈位で機能的肢位を保持する。この選択肢は正しいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

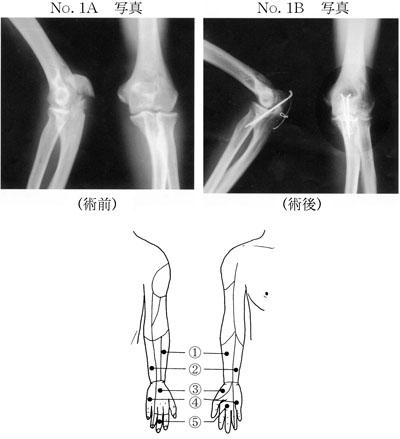

第42回午前:第12問

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。合併する感覚障害の領域で正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第55問

頸髄損傷急性期合併症で下肢の関節可動域訓練が禁忌となるのはどれか。

1: 無気肺

2: 頻脈

3: 起立性低血圧

4: 尿路感染症

5: 深部静脈血栓症

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第13問

55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2か月前に誤嚥性肺炎を起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹および下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

1: 食事を常食で再開する。

2: エアマットの使用を勧める。

3: 透明文字盤の使用を勧める。

4: ポータブルトイレの使用を勧める。

5: チンコントロール電動車椅子を導入する。

- 答え:4

- 解説:筋萎縮性側索硬化症の患者は、運動機能が障害されているため、適切な対応が必要である。この患者は、誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されており、嚥下機能が障害されている。また、上肢筋力は4レベルであるが、歩行は困難である。移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。

- 患者は誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されていることから、嚥下機能が障害されていると考えられる。食事は経口摂取だとしても、常食ではなく誤嚥を起こしにくい嚥下困難食から開始すべきである。

- 患者は、上肢筋力がMMTで4レベル、体幹と下肢の筋力がMMT3であるため、臥位での体動は可能と考えられる。臥床していても、体動が可能であれば、褥瘡の危険性は低く、エアマットは不要である。

- 発声が母音のみでも、クローズドクエスチョンのような音声でのコミュニケーションが可能である。この患者の場合は母音を発声できるので人工喉頭を用いることもできる。透明文字盤は、気管切開により発声できない状態に備えることはできるが、現段階では不要である。

- 移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。正しい選択肢である。

- 患者は上肢筋力がMMT4レベルであり、車椅子は電動でなくても利用可能である。症状が重症化したときには、電動車椅子のほか、上肢以外を駆動に用いる型の車椅子も検討する必要があるが、現段階ではチンコントロール電動車椅子の導入は不要である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第49問

中心性頸髄損傷の特徴で誤っているのはどれか。

1: 高齢者に多い。

2: 頸椎脱臼骨折に合併しやすい。

3: 下肢より上肢に強い麻痺を生じる。

4: 麻痺は下肢から回復する。

5: 膀胱障害は軽症にとどまる。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第21問

30歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に向けることは可能だが、すぐに右向き斜位になる。治療法として適切でないのはどれか。

1: 手を軽く顔面に添えるように指導する。

2: 睡眠を十分にとるように指導する。

3: 広頸筋の筋力増強訓練を行う。

4: EMGバイオフィードバックを行う。

5: 左胸鎖乳突筋へボツリヌス毒を注射する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

脊髄損傷患者に生じる異所性骨化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱に好発する。

2: 初期には局所の熱感を生じる。

3: 関節拘縮の矯正手技が誘因になる。

4: 血中アルカリフォスファターゼ値が低下する。

5: 血中カルシウム値が上昇する。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第16問

22歳の男性。身長170 cm、体重70 kg。外傷性頸髄損傷後6か月経過。MMTは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、屋内で使用する車椅子を検討した。車椅子作製上の留意点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれの高さを肘台と同じ高さにする。

2: 駆動輪の車軸を標準よりも前方に移動する。

3: 14インチの駆動輪を使用する。

4: トグル式ブレーキを使用する。

5: 足台をスイングアウト式にする。

- 答え:4 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する