第52回午後第13問の類似問題

第53回午前:第16問

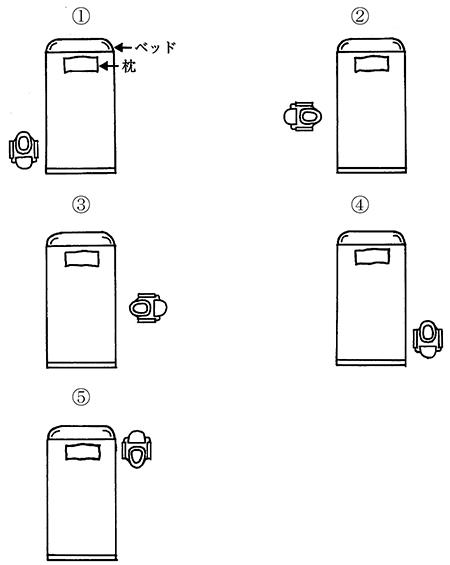

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第35問

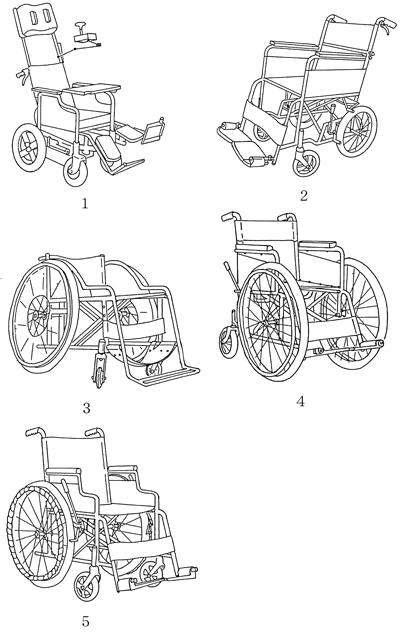

50歳の女性。外傷性頸髄損傷。筋力は左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、上腕三頭筋4、長橈側手根伸筋4、橈側手根屈筋1、手指伸筋4、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0であった。この患者の日常生活に用いる車椅子で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

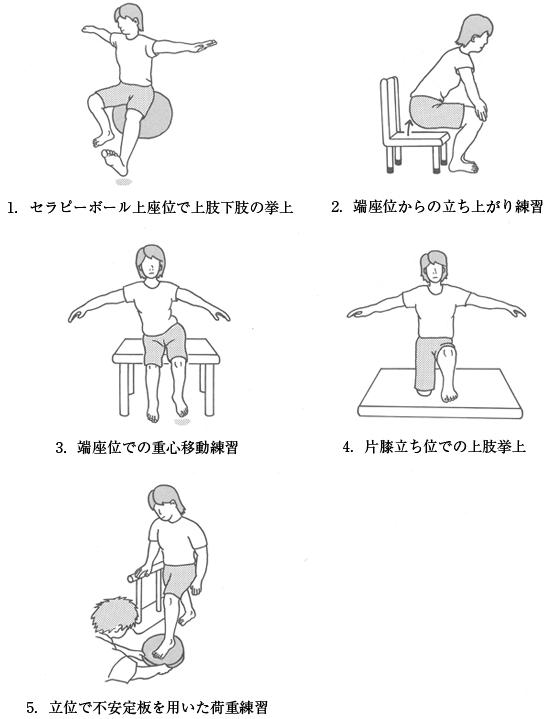

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第29問

Brunnstrom法ステージの検査において、ステージと可能な随意運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅱ――肘関節90°屈曲位で前腕を回内・回外ができる。

2: 上肢Ⅲ――腕を側方水平位に挙上することができる。

3: 手指Ⅳ――手指集団伸展が十分にでき、様々な握りができる。

4: 下肢Ⅴ――立位で踵を床につけたまま足関節を背屈することができる。

5: 下肢Ⅵ――立位で股関節伸展位での膝関節屈曲ができる。

- 答え:4

- 解説:Brunnstrom法ステージは、脳卒中患者の運動機能回復を評価するための方法で、上肢、手指、下肢に分けてステージが設定されている。各ステージでは、特定の随意運動が可能になる。

- 上肢Ⅱは痙縮の発現期であり、肘関節90°屈曲位での前腕回内・回外は上肢Ⅳで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 上肢Ⅲは痙縮が最強となるステージで、腕の側方水平位挙上は上肢Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 手指Ⅳでは横つまみが可能であるが、手指集団伸展や様々な握りは手指Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 下肢Ⅴでは立位で股関節を伸展したまま、膝関節の屈曲が可能であり、立位で患側足部を少し前方に出し、膝関節を伸展したまま、足関節の背屈が可能であるため、この選択肢は正しい。

- 下肢Ⅵでは立位で股関節の外転が可能であり、座位で下腿の内旋、外旋が可能であるが、立位で股関節伸展位での膝関節屈曲は下肢Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第3問

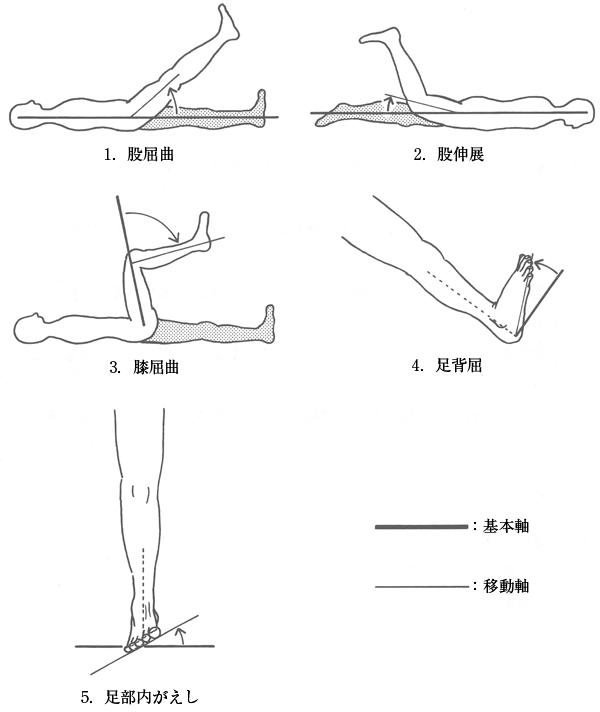

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における右下肢関節の測定肢位で正しいのはどれか。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第3問

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の評価で誤っているのはどれか。

1: 断端周径は定期的に計測する。

2: 肩甲骨、肩関節の関節可動域を測定する。

3: 肩関節周囲筋の筋力測定を行う。

4: 能動義手の長さは肩峰から尺骨茎状突起までとする。

5: 感覚検査を行う。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第54問

合併症のない第7頸髄節機能残存の外傷性脊髄損傷患者で誤っているのはどれか。

1: 自己導尿は自立できる。

2: 車椅子とベッド間の移乗は自立できる。

3: 感覚障害の程度は座位能力に関係する。

4: 自律神経過反射が起きやすい。

5: BFOが役立つ。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第76問

脊髄損傷の残存髄節と可能な基本動作との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.第1胸髄節-車椅子キャスター上げ操作で段差通過イ.第6胸髄節-骨盤帯付長下肢装具、手すり使用で段差昇降ウ.第8胸髄節-長下肢装具、松葉杖で実用歩行エ.第2腰髄節-短下肢装具、松葉杖で大振り歩行オ.第4腰髄節-短下肢装具で実用歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

45歳の男性。左大腿切断後。大腿義足を用いた歩行練習中、左立脚中期に過度の腰椎前弯が観察された。原因として正しいのはどれか。

1: 義足長が長過ぎる。

2: 足継手の後方バンパーが弱過ぎる。

3: ソケットが前方に位置し過ぎている。

4: ソケットの初期屈曲角が不足している。

5: 膝継手の摩擦が弱過ぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第6問

65歳の男性。右上腕外側の持続圧迫による橈骨神経麻痺。発症後3日。橈骨神経領域の感覚障害がある。Danielsらの徒手筋力テストで腕橈骨筋3、橈側手根伸筋2、尺側手根伸筋2、指伸筋2、長母指外転筋2、示指伸筋1である。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 手関節の伸展他動運動

2: MP関節伸展の抵抗運動

3: Capener装具による示指伸張

4: コックアップスプリントの装着

5: 手関節伸筋に対する遠心性収縮による筋力強化

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第90問

脳卒中片麻痺患者に対する短下肢装具において、靴べら型装具に比べ背屈遊動・底屈制限の継手付装具が有利な点はどれか。2つ選べ。

1: 装着しやすい。

2: 坂道を下りやすい。

3: しゃがみ込みがしやすい。

4: 麻痺側遊脚期に振り出しやすい。

5: 麻痺側立脚期の重心の前方移動を妨げない。

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第9問

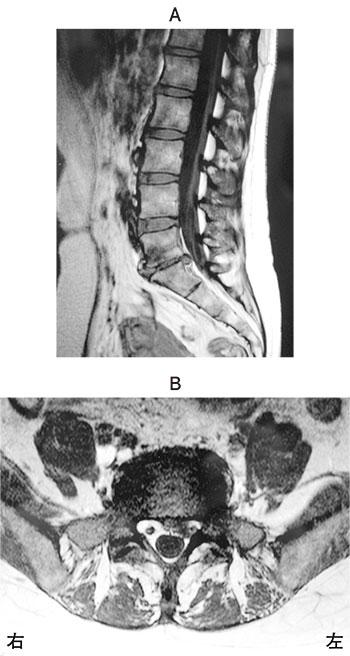

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像(A)と水平断像(B)とを示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。この患者にみられる所見はどれか。

1: 左下腿内側の感覚障害

2: 左足部の感覚障害

3: 左大腿四頭筋の筋力低下

4: 右下腿外側の感覚障害

5: 右長母指伸筋の筋力低下

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第27問

Brown-Séquard症候群で損傷髄節以下において損傷側の反対側に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 痛覚障害

3: 位置覚障害

4: 温度覚障害

5: 振動覚障害

- 答え:2 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

脳卒中片麻痺患者の左半側空間無視に対する導入時の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は左側に位置する。

2: 左側身体へ触覚刺激を高める。

3: 左側への体軸内回旋を加える。

4: 鏡による視覚刺激を利用する。

5: 右方から左方へ注意を移動させる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第83問

運動障害と評価方法の組合せで正しいのはどれか。

1: 運動失調―――――指鼻試験

2: 筋力低下―――――Brunnstrom法ステージ

3: 持久力低下――――徒手筋力テスト

4: 錐体外路障害―――Babinski反射

5: 錐体路障害――――Romberg試験

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する