第52回午後第13問の類似問題

第54回午前:第14問

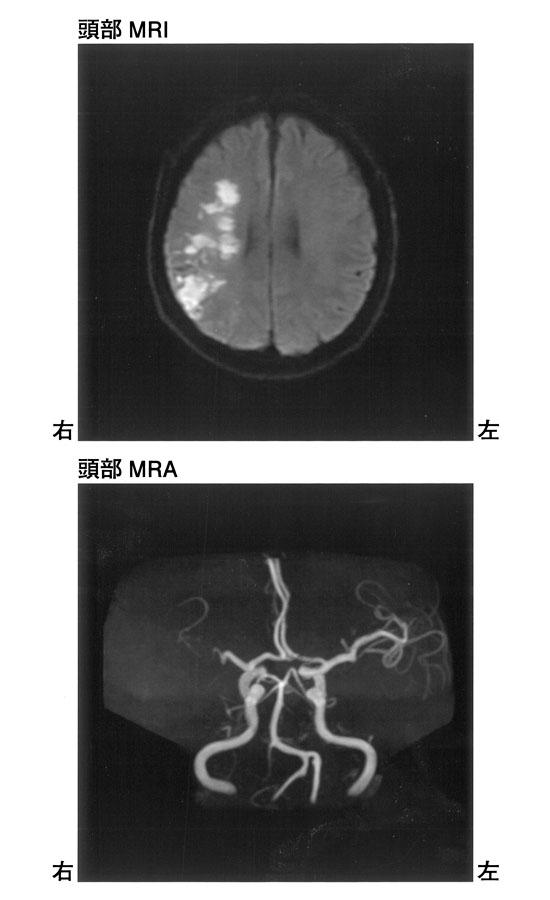

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1: 右前大脳動脈

2: 右中大脳動脈

3: 右内頸動脈

4: 右椎骨動脈

5: 脳底動脈

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第30問

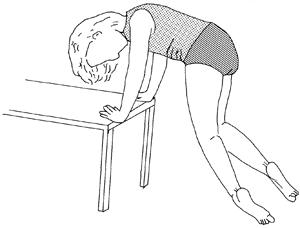

10歳の女児。痙直型両麻痺。移動には四つ這い、歩行器での歩行および車椅子自走を併用している。この女児が立ち上がろうとして図のような姿勢になった。原因として考えられるのはどれか。

1: 緊張性迷路反射の残存

2: 膝関節伸展可動域の低下

3: 下肢の左右分離運動困難

4: 上肢の屈曲共同運動の出現

5: 緊張性対称性頸反射の残存

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第62問

慢性期片麻痺患者の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側の立脚相は非麻痺側より短い。

2: 麻痺側の遊脚相の膝屈曲角度は非麻痺側より小さい。

3: 麻痺側の遊脚相で麻痺側の股関節は外転する。

4: 非麻痺側の立脚相で体幹は麻痺側に側屈する。

5: 歩隔は正常歩行より広い。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第11問

28歳の男性。交通事故で胸髄損傷(第7胸髄まで機能残存)を受傷後、2か月が経過した。受傷時には頭部外傷を認めなかった。現在は、全身状態は良好で、車椅子で院内の移動や身辺動作は自立しているが、自排尿と尿失禁とはみられない。この時点の排尿管理として適切なのはどれか。

1: 膀胱留置カテーテル

2: 膀胱瘻

3: コンドーム型収尿器

4: 自己導尿

5: 圧迫排尿

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第9問

35歳の男性。飲酒後電車内で寝過ごし、右上腕部の圧迫によって橈骨神経麻痺となった。受傷4日後で橈骨神経領域の感覚低下があり、手関節背屈および手指伸展の自動運動は困難である。この患者に対するアプローチで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕部のアイシング

2: 手関節背屈の抵抗運動

3: Engen型把持装具の使用

4: 手指・手関節の他動伸展運動

5: コックアップ・スプリントの使用

- 答え:4 ・5

- 解説:この問題では、橈骨神経麻痺を持つ患者に対する適切な治療法を選択することが求められています。橈骨神経麻痺では、手関節背屈および手指伸展の自動運動が困難であり、感覚低下があるため、他動伸展運動やコックアップ・スプリントの使用が適切です。

- 上腕部のアイシングは、神経回復を遅延させる危険があるため、この患者には適切ではありません。代わりに、ビタミン剤の投与や保温による血行改善が行われるべきです。

- 手関節背屈の抵抗運動は、筋力が重力に抗して関節を運動できる状態でなければできません。この患者は受傷4日後であり、手関節背屈の自動運動が困難であるため、他動運動を行うべきです。

- Engen型把持装具は、手指屈曲が不可能な場合に、手関節背屈によりテノデーシス・アクションのように手指屈曲を補助する装具です。この患者は、手関節背屈の自動運動ができないため、この装具は適していません。

- 手関節背屈と手指伸展の自動運動が困難であることから、自動運動を促すために他動伸展運動を実施することが望ましい。この選択肢は正しいです。

- 橈骨神経麻痺では下垂手となるため、コックアップ・スプリントを使用し、手関節軽度背屈位で機能的肢位を保持する。この選択肢は正しいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

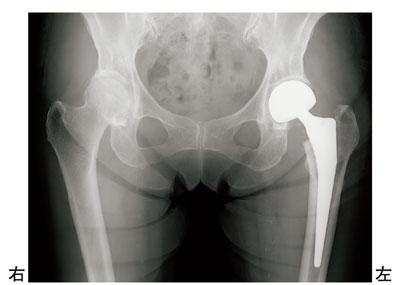

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第64問

第3腰髄節レベルまで機能残存の完全対麻痺患者における合併症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 褥 瘡

2: 体温調節障害

3: 神経因性膀胱

4: 起立性低血圧

5: 自律神経過反射

- 答え:1 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第7問

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。障害されているのはどれか。

1: 意味記憶

2: 近時記憶

3: 遠隔記憶

4: 展望記憶

5: 手続き記憶

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第11問

65歳の男性。喫煙者。10年前から高血圧、高脂血症、糖尿病で内服治療をしている。4週前に外傷性第5胸髄損傷、完全対麻痺で入院。入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%。入院後1週で離床訓練が開始された。この患者が上肢エルゴメーター運動を実施中に、急に動悸と左肩周囲の違和感を訴えた。直ちに運動を中止し安静にさせたところ症状は数分で消失した。症状消失後のバイタルサインに異常を認めなかった。この症状の原因として考えられるのはどれか。

1: 低血糖

2: 起立性低血圧

3: 急性心筋梗塞

4: 労作性狭心症

5: 自律神経過反射

- 答え:4

- 解説:この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 低血糖は、血糖値が低下することで起こる症状であるが、この患者の入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%であり、低血糖の症状とは一致しない。

- 起立性低血圧は、立ち上がることで血圧が低下し、めまいや立ちくらみが生じる症状である。しかし、この患者は上肢エルゴメーター運動中に症状が現れたため、起立性低血圧の原因とは考えにくい。

- 急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態になることで起こる症状である。しかし、この患者の症状は運動を中止し安静にさせることで数分で消失したため、急性心筋梗塞の症状とは一致しない。

- 労作性狭心症は、心臓への酸素供給が運動により増加した酸素需要に追いつかず、心筋虚血が生じる症状である。この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 自律神経過反射は、自律神経系の過剰な反応により血圧や心拍数の変動が生じる症状である。しかし、この患者の症状は運動中に現れ、運動を中止し安静にさせることで消失したため、自律神経過反射の原因とは考えにくい。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。バイタルサインは、体温37.1℃、脈拍は98/分、不整脈は認めず、血圧140/98 mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は98%であった。問いかけへの返答があいまいで自覚症状を十分に聴取できなかったため、主治医に確認した上で、リハビリテーションの中止基準(日本リハビリテーション医学会による)を遵守することを前提に離床させることとなった。作業療法開始後、中止する必要があるのはどれか。2つ選べ。

1: 脈拍が140/分を超えたとき

2: 不整脈が出現したとき

3: 拡張期血圧が110 mmHgとなったとき

4: 収縮期血圧が170 mmHgとなったとき

5: SpO2が95%になったとき

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第18問

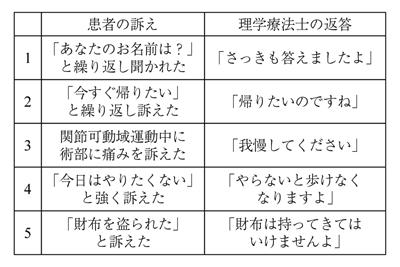

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

64歳の女性。右利き。脳梗塞。約1か月前に左大脳に発症。現在は聴覚理解に問題はないが、発語は非流暢かつ緩徐である。話す言葉の量は少なく、発語の際には多大な努力を要している。四肢の麻痺はみられない。この患者への対応として正しいのはどれか。

1: 患者の話す内容が文法的に誤っていれば医療者が即座に細かく修正する。

2: 患者が「はい」「いいえ」で答えることができるように質問する。

3: 医療者が口頭で説明をするときにはジェスチャーを交える。

4: コミュニケーションエイドを導入する。

5: 患者にメモをとるように指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第5問

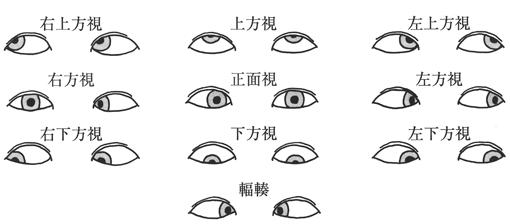

56歳の男性。頭痛と複視を自覚し脳神経内科を受診した。頭部MRIで右脳幹部に腫瘍性病変を指摘された。対座法で観察した眼球運動を図に示す。障害されている脳神経はどれか。

1: 右動眼神経のみ

2: 右滑車神経のみ

3: 右外転神経のみ

4: 右動眼神経と右滑車神経

5: 右動眼神経と右外転神経

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第4問

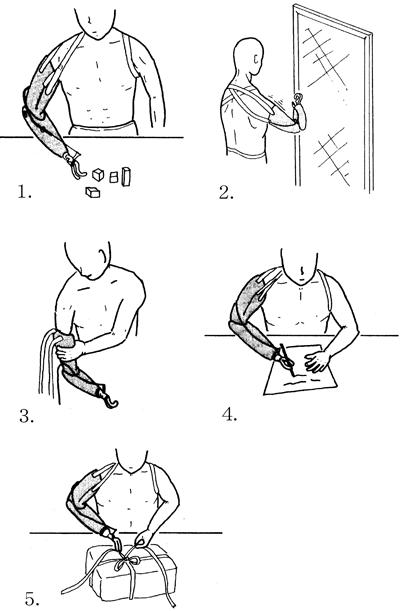

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の訓練で適切でないのはどれか。

1: ブロックを用いたフック操作

2: 鏡を用いた肘継手のロック操作

3: 義手の着脱

4: 義手での書字

5: 両手による紐結び

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第36問

腕神経叢損傷について正しいのはどれか。

1: 上腕骨骨頭の下方偏位が出現する。

2: 分娩麻痺は腕神経叢損傷ではない。

3: 上位型は前腕の回外が可能である。

4: 下位型の麻痺では手指の運動障害はない。

5: 近位引き抜き損傷では交感神経機能障害がある。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

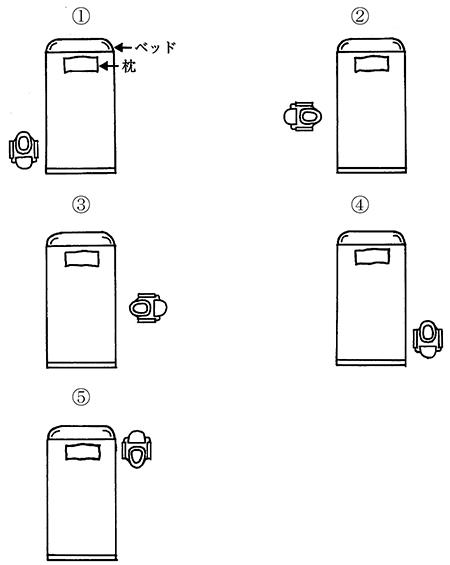

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する