第50回午前第42問の類似問題

第41回午前:第43問

拘縮のある関節の可動域訓練で適切でないのはどれか。

1: 実施者の体重を利用する。

2: 運動の反動を利用する。

3: 随意収縮を利用する。

4: 姿勢反射を利用する。

5: 温熱を利用する。

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第39問

運動時の循環制御で誤っているのはどれか。

1: 心臓血管系は筋の代謝需要に対応できるように働く。

2: 交感神経は神経性制御に関与する。

3: 皮膚と内臓では血管の収縮が起こる。

4: 激しい運動時の心拍出量は安静時の5倍に増加する。

5: 局所の酸素分圧上昇は活動筋への血流を増加させる。

- 答え:5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第62問

骨格筋の収縮について誤っているのはどれか。

1: 電気刺激を与えた場合に筋活動電位が収縮に先行して生じる。

2: 支配神経に単一刺激を加えて起こる収縮を単収縮という。

3: 単収縮が連続して起こると階段現象がみられる。

4: 刺激頻度を5~6 Hzに上げると強縮が起こる。

5: 速筋は遅筋に比べ強縮を起こす刺激頻度の閾値が高い。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第51問

廃用性筋萎縮で正しいのはどれか。

1: 筋原線維は保たれる。

2: 筋内神経線維は保たれる。

3: 筋張力は保たれる。

4: 筋線維の蛋白質合成は保たれる。

5: 筋萎縮の進行速度は神経切断後と同程度である。

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第72問

手術と等張性筋力増強訓練の対象となる筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 人工股関節置換術-股内転筋群

2: 人工膝関節置換術-大腿四頭筋

3: 肩腱板再建術-三角筋

4: 足関節外側靱帯再建術-長・短腓骨筋

5: 大腿骨頸部外側骨折内固定術-中殿筋

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第27問

関節運動とそれを制限する靱帯との組合せで正しいのはどれか。

1: 肩鎖関節回旋 − 烏口肩峰靱帯

2: 脊椎の伸展 − 後縦靱帯

3: 股関節伸展 − 大腿骨頭靱帯

4: 膝関節伸展 − 膝前十字靱帯

5: 足関節内がえし − 三角靱帯

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第100問

筋原性筋萎縮でみられないのはどれか。

1: 翼状肩甲

2: 腱反射の低下

3: 筋線維束性攣縮

4: 血清CK値の上昇

5: 筋線維の大小不同

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第53問

関節リウマチの作業療法で適切でないのはどれか。

1: 低負荷の運動を行う。

2: 筋力強化には等張性収縮を利用する。

3: プログラムは日内変動に応じて遂行する。

4: 日常生活指導は対象者と家族に実施する。

5: 痛みのある時にはスプリントで安静を保つ。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第13問

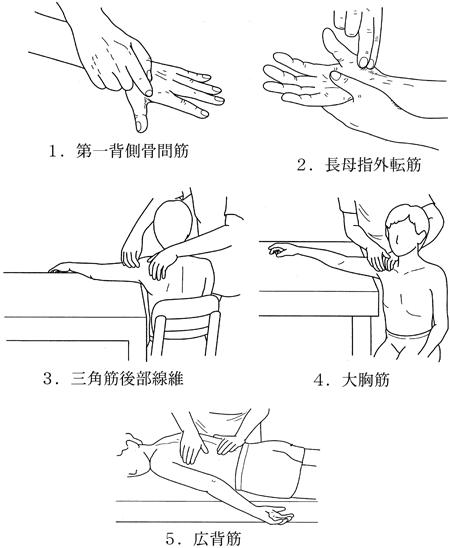

棘上筋部分断裂患者に対する図のような運動で期待できない効果はどれか。

1: 小円筋の筋力増強

2: 大円筋の筋力増強

3: 棘上筋の筋力増強

4: 肩甲下筋の拘縮改善

5: 腱板筋群の協調性改善

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第41問

関節リウマチに対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 活動期では関節可動域運動は行わない。

2: 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。

3: 関節強直では関節可動域運動を行う。

4: 等尺性運動で筋力を維持する。

5: ムチランス変形では他動運動を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第40問

運動学習の転移が関係していると考えられるのはどれか。

1: ゆっくりした歩行を練習した後に速い歩行が改善した。

2: 温熱療法で痙縮を軽減させた後に階段昇降動作が改善した。

3: 片麻痺患者にCI療法を行った後に麻痺側上肢の機能が向上した。

4: 椅子からの立ち上がり練習を行った後に下肢伸筋群の筋力が向上した。

5: ハムストリングスを徒手的に伸張した後にプッシュアップ動作が改善した。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第42問

呼吸運動で誤っているのはどれか。

1: 安静呼吸時に横隔膜は上下に動く。

2: 腹筋の収縮で横隔膜は挙上する。

3: 横隔膜は収縮で下降する。

4: 呼気時に外肋間筋が主に働く。

5: 吸気時に肋骨下縁は挙上する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第72問

基本肢位からの股関節の運動について正しいのはどれか。

1: 屈曲時に腸脛靱帯は緊張する。

2: 伸展時に坐骨大腿靱帯は緊張する。

3: 外転時に大腿骨頭靱帯は緊張する。

4: 内旋時に恥骨大腿靱帯は緊張する。

5: 屈曲時に腸骨大腿靱帯は緊張する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第72問

膝関節屈曲運動の制限に関与するのはどれか。

1: 斜膝窩靱帯の緊張

2: 前十字靱帯の緊張

3: 大腿後面と下腿後面の接触

4: 大腿骨の転がり運動の出現

5: 内側側副靱帯の緊張

- 答え:3

- 解説:膝関節屈曲運動の制限に関与するのは大腿後面と下腿後面の接触である。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 斜膝窩靱帯の緊張は、膝関節伸展と外旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 前十字靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 大腿後面と下腿後面の接触は、膝関節屈曲運動の制限に関与する。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 膝関節完全伸展位から屈曲初期時に大腿骨の転がり運動が出現するが、これは正常な動きであり制限に関与しない。

- 内側側副靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第72問

股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――梨状筋

2: 伸展――――大腰筋

3: 内転――――薄筋

4: 内旋――――上双子筋

5: 外旋――――半腱様筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第19問

棘上筋部分断裂の患者に対する図のような運動で期待できない効果はどれか。

1: 小円筋の筋力増強

2: 大円筋の筋力増強

3: 棘上筋の筋力増強

4: 肩甲下筋の拘縮改善

5: 腱板筋群の協調性改善

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第38問

虚血性心疾患に対する運動療法の効果について適切なのはどれか。

1: 再入院頻度の低下

2: 収縮期血圧の上昇

3: 血小板凝集能の増加

4: 交感神経の緊張亢進

5: HDLコレステロールの低下

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第63問

運動時の生体反応で正しいのはどれか。

1: 腎血流は増加する。

2: 脳血流は増加する。

3: 冠血流は増加する。

4: 拡張期血圧は低下する。

5: 酸素含有量の動静脈較差は減少する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第34問

短期間の固定後に生じた肘伸展制限に対する関節可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 上腕二頭筋の収縮を利用する。

2: 上腕三頭筋の収縮を利用する。

3: 前処置として温熱を加える。

4: 手関節の可動域運動を行う。

5: 短時間に強い伸張を加える。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する