第48回午前第36問の類似問題

第52回午後:第35問

頸椎に不安定性のある急性期頸髄損傷の関節可動域訓練で角度を制限する関節はどれか。

1: 肩関節

2: 手関節

3: 股関節

4: 膝関節

5: 足関節

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第30問

膝関節内反変形のある変形性膝関節症患者にみられる歩行の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相:外側スラスト

2: 立脚相:立脚側への体幹傾斜

3: 立脚相:立脚肢の反張膝

4: 遊脚相:分回し

5: 遊脚相:遊脚側の骨盤下制

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第2問

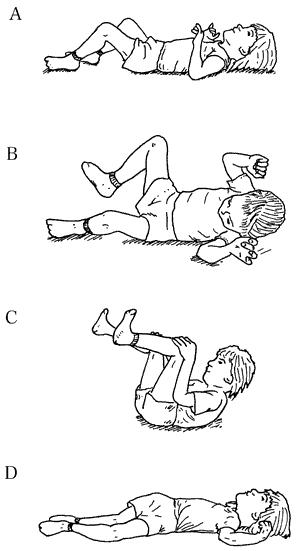

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第25問

転子果長の測定に影響を与えるのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱の側弯

2: 大腿骨頸部骨折

3: 膝関節の腫脹

4: 膝関節の伸展制限

5: 足関節の背屈制限

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第69問

誤っている組合せはどれか。

1: 鶏状歩行-多発筋炎

2: 小刻み歩行-多発性脳梗塞

3: 失調性歩行-脊髄小脳変性症

4: すくみ足歩行-パーキンソン病

5: 動揺性歩行-デュシェンヌ型筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第44問

大腿義足歩行で義足が長すぎる場合に起こるのはどれか。

1: 内側ホイップ

2: 膝の不安定性

3: 踵接地時の外旋

4: 伸び上がり歩行

5: ターミナルインパクト

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

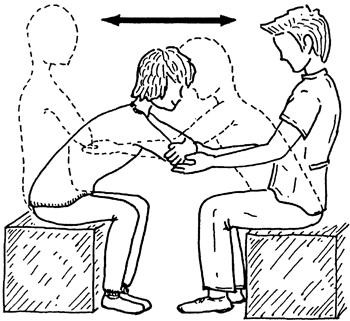

第37回午前:第4問

脳血管障害回復期の患者。麻痺は上下肢ともにブルンストローム法ステージIIIで座位バランスは悪い。バランス反応と上肢分離運動促進とを目的に図に示すような自動介助運動をゆっくり繰り返した。このとき出現しやすいのはどれか。2つ選べ。ア.前方移動時に重心が後方に残る。イ.患側肩関節は外転位になる。ウ.患側肩甲帯は前方突出する。エ.患側股関節は内転位になる。オ.患側足関節は外反位になる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第66問

誤っているのはどれか。

1: 後縦靭帯骨化症では下肢に痙性麻痺を生じる。

2: 特発性側弯症では体幹前屈で肋骨隆起を生じる。

3: 強直性脊椎炎では脊椎や四肢近位関節が障害される。

4: 脊柱管狭窄症では間歇性跛行を生じる。

5: 腰椎椎間板ヘルニアでは下肢の腱反射が亢進する。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第29問

第5腰髄節まで機能残存している二分脊椎患児に最もみられやすいのはどれか。

1: 股関節脱臼

2: 反張膝

3: 踵足変形

4: 尖足変形

5: 扁平足変形

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

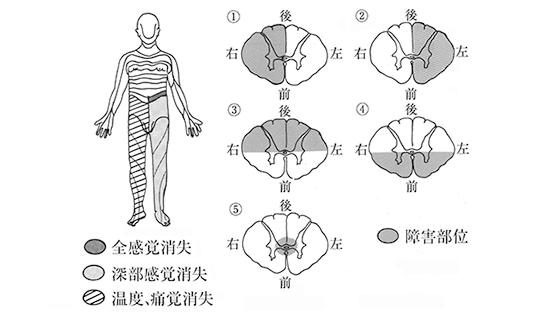

第56回午後:第4問

身体図のような感覚障害を呈する場合に考えられる脊髄の障害部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第91問

義足が長すぎるときの異常歩行で誤っているのはどれか。

1: 健側の伸び上がり歩行

2: 外転歩行

3: 分回し歩行

4: 義足側への体幹側屈

5: 歩幅の左右不均衡

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第46問

頸髄損傷の機能残存レベルと可能な動作との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第4頸髄節-下顎による電動車椅子の操作

2: 第5頸髄節-ベッドへの側方移乗

3: 第6頸髄節-手関節背屈を用いた把持

4: 第7頸髄節-ベッド上でのシャツの更衣

5: 第8頸髄節-車の運転

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第64問

第3腰髄節レベルまで機能残存の完全対麻痺患者における合併症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 褥 瘡

2: 体温調節障害

3: 神経因性膀胱

4: 起立性低血圧

5: 自律神経過反射

- 答え:1 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第99問

異常歩行と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: 中殿筋歩行-先天性股関節脱臼

2: 大殿筋歩行-デュシェンヌ型筋ジストロフィー

3: 鶏 歩-前脛骨筋麻痺

4: 分回し歩行-脳卒中片麻痺

5: はさみ足歩行-失調症

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

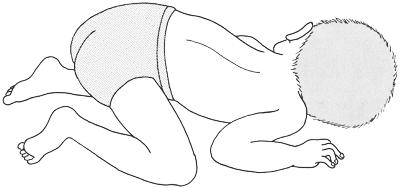

第55回午後:第7問

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。影響しているのはどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 屈筋逃避反射

3: 非対称性緊張性頸反射

4: Moro反射

5: Landau反射

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第66問

人工股関節術後のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 靴ひもは椅子座位で外転、外旋して結ぶ。

2: 床のものは患側を後ろにずらして拾う。

3: 低い椅子に深く腰をかける。

4: 側臥位では外転位を保持する。

5: 寝る時はベッドを使用する。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第66問

症状と転倒予防対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 幻 肢 - 断端荷重訓練

2: 左半側空間無視 - 左側への注意喚起

3: 失調症状 - メトロノーム

4: 下垂足 - 短下肢装具

5: 後索障害 - 照明改善

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第8問

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0~20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。装具の調整で正しいのはどれか。

1: 足継手の可動範囲を背屈0~5度に設定する。

2: スウェーデン式膝装具を併用する。

3: Tストラップを追加する。

4: 外側ウェッジを入れる。

5: 装具の踵を高くする。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第22問

脳性麻痺児を腹臥位にすると図のような姿勢をとった。観察できる姿勢反射はどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 緊張性頸反射

3: 交叉性伸展反射

4: ランドウ反応

5: 連合反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

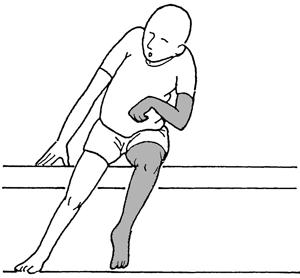

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する