第48回午前第36問の類似問題

第37回午前:第88問

大腿義足の異常歩行とその原因との組合せで誤っているのはどれか。

1: 義足側立脚相の短縮-ソケット内壁の適合不良

2: 義足側外転歩行-初期内転角の不足

3: 義足側分回し歩行-義足が長すぎる場合

4: 外側ホイップ-過度の膝軸外旋

5: フットスラップ-ヒールバンパー軟化

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第62問

二分脊椎(第5腰髄節まで機能残存)患児にみられやすいのはどれか。

1: 股関節脱臼

2: 反張膝

3: 凹足

4: 踵足

5: 尖足

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第34問

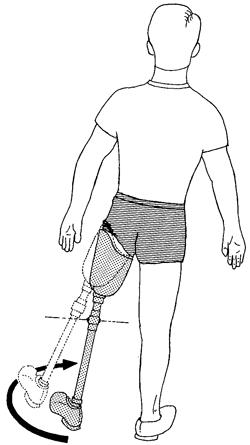

大腿義足を装着した患者の歩行時に図のような現象が観察された。原因はどれか。

1: 義足が長すぎる。

2: 後方バンパーが硬すぎる。

3: 切断側の股関節外転筋力が不足している。

4: ソケットに対して膝継手が内旋している。

5: ソケットの初期屈曲角度が不足している。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者が反張膝を示す原因として誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の重度痙性

2: 大腿四頭筋の重度痙性

3: 大腿四頭筋の筋力低下

4: ハムストリングスの短縮

5: 下肢の重度深部感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第30問

姿勢保持障害の原因で痙直型脳性麻痺児の特徴はどれか。

1: 注意集中困難による多動

2: 身近な感覚遊びによる常同行動

3: 全身の低緊張による耐久性低下

4: 身体接触面から受ける触覚の異常

5: 全身の不随意運動による調節困難

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第47問

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難な項目はどれか。

1: 車椅子のキャスター上げ

2: 車椅子で5 cmの段差昇降

3: 床面から車椅子への乗り移り

4: ベッドから車椅子までの側方移乗

5: 車椅子の積み下ろしを伴う自動車の利用

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第87問

第4腰椎変性すべり症の症候として誤っているのはどれか。

1: 頻尿

2: 下肢痛

3: 痙性歩行

4: 間欠性跛行

5: 会陰部の熱感

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第50問

脊髄損傷の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 拘 縮-他動運動

2: 褥 瘡-体位交換

3: 異所性骨化-電気刺激

4: 自律神経過反射-血圧測定

5: 起立性低血圧-腹帯装着

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

脳卒中片麻痺の病的共同運動で正しいのはどれか。

1: 肩甲骨挙上に伴う肘関節伸展

2: 肘関節屈曲に伴う手関節背屈

3: 股関節外転に伴う膝関節伸展

4: 股関節内旋に伴う膝関節屈曲

5: 膝関節屈曲に伴う足関節背屈

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第31問

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相の足内側接地

2: 立脚相の膝関節外側動揺

3: 遊脚相の内反尖足

4: 遊脚相の膝関節過伸展

5: 遊脚相の股関節外転外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

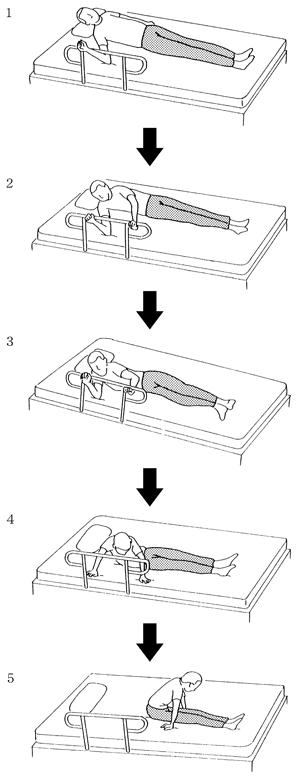

第38回午前:第14問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の背臥位から座位への起き上がりを指導した。誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第31問

歩行において下腿義足の初期内転角が不足しているときに生じる現象はどれか。

1: 断端外側遠位部に圧迫感が生じる。

2: 断端内側遠位部に圧迫感が生じる

3: 踵接地時に義足足部が回旋する。

4: 義足の足部外側が浮き上がる。

5: 歩隔が広い。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第93問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: 靴のヒールが低すぎる。

2: ソケットの内転角が不足している。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 過度の腰椎前弯―股関節伸展拘縮

2: 外転歩行――――股関節屈曲拘縮

3: 義足膝の不安定―股関節伸展筋力低下

4: 伸び上がり歩行―股関節内転筋力低下

5: 分回し歩行―――股関節内転拘縮

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で誤っているのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する