第35回午前第17問の類似問題

第44回午前:第10問

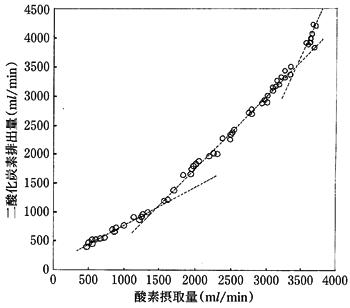

25歳の男性。身長170cm、体重 60kg。ランプ運動負荷試験における運動中の呼気ガス分析データを図に示す。正しいのはどれか。

1: 回帰直線の傾きは呼吸商を意味する。

2: 対象者の最大運動能力は約10 METsである。

3: 酸素摂取量が1,500 ml/min付近に無酸素性代謝閾値(AT)がある。

4: 二酸化炭素排出量が2,500 ml/minの運動では脂肪が燃焼されやすい。

5: 最高酸素摂取量は約3,500 ml/minである。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第92問

呼吸機能評価で臨床上問題になるのはどれか。

1: 1秒率:90%

2: PaO2:90 mmHg

3: PaCO2:60 mmHg

4: 動脈血pH:7.4

5: 1回換気量:500 ml

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第1問

50歳の男性。身長170 cm、体重85 kg。II型糖尿病で合併症はない。医師からは運動療法を処方され、平地の20分間サイクリングをしている。心拍数は安静時74/分、運動後120/分、サイクリングのエネルギー消費量は0.1 kcal/kg/分である。正しいのはどれか。

1: 予測最大心拍数は190/分である。

2: 運動強度は8 METsである。

3: 運動療法1回の消費カロリーは200 kcalである。

4: BMIは29.4である。

5: 標準体重は50 kgである。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第4問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患による慢性呼吸不全。安静時も酸素吸入が必要である。処方に従って作業療法時に酸素流量を上げ、休息中に下げようとしたところ、呼吸が浅くなり意識障害が出現した。最も考えられるのはどれか。

1: 呼吸性アルカローシス

2: 代謝性アシドーシス

3: CO2ナルコーシス

4: 天幕上脳梗塞

5: 低血糖発作

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

75歳の男性。身長165 cm、体重60 kg。大動脈弁狭窄症。心房細動と一過性脳虚血発作の既往があり、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)を行っている。NYHA分類ではclassⅠで、運動負荷試験で得られた嫌気性代謝閾値(AT)は17.5 mL/分/kgである。この患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 抗凝固療法の服薬を継続する。

2: 体重や血圧を日誌に付けて自己管理する。

3: 自宅での生活活動は3 METsを上限とする。

4: 下肢筋力のレジスタンストレーニングをする。

5: 心肺運動負荷試験で得られたAT強度で運動する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第14問

85歳の男性。脳梗塞の既往がある。2、3か月前から食事中にむせることが多くなっていた。3日前から元気がなく、昨晩から発熱と意識障害とがみられたため救急搬送され気管挿管の上、入院となった。体温38.0℃、呼吸数25/分、左胸部に肺胞呼吸音、右胸部に水泡音が聴取された。エックス線写真を示す。この患者の症状が生じている原因として最も考えられるのはどれか。

1: 気胸

2: 心不全

3: 肺水腫

4: 間質性肺炎

5: 誤嚥性肺炎

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第99問

呼吸理学療法を施行する上で参考とすべき項目で基準(正常)範囲にあるのはどれか。

1: 動脈血酸素分圧:40 mmHg

2: 動脈血炭酸ガス分圧:70 mmHg

3: 動脈血酸素飽和度:85 %

4: 肺活量比:60 %

5: 1秒率:75 %

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第23問

55歳の男性。虚血性心疾患。体重65 kg。トレッドミル負荷試験を行い症候限界に達し、酸素消費量は毎分1,155 mlであった。この時の運動負荷強度で正しいのはどれか。

1: 約4 METs

2: 約5 METs

3: 約6 METs

4: 約7 METs

5: 約8 METs

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

70歳の男性。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として誤りはどれか。2つ選べ。

1: 息切れがなければ酸素を一時的に止める。

2: 息切れがあれば入浴しない。

3: 階段昇降では時々立ち止まり深呼吸をする。

4: 食事は高カロリーのものを摂取する。

5: エネルギー消費の多い日常生活動作を指導する。

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第26問

健常人の呼吸量で誤っているのはどれか。

1: 1回換気量は約500 mlである。

2: 機能的残気量とは努力呼息後に肺内にある肺気量をいう。

3: 成人男子の肺活量は3,500~4,000 mlである。

4: 1秒率の基準値は70%以上である。

5: 予備吸気量とは安静吸息後の努力吸気量である。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

45歳の女性。体重55 kg。急性心筋梗塞の回復期に入り、運動負荷試験を実施したところ、酸素摂取量770 ml/分までは安全性が確認された。この患者に許可できるレクリエーションの最大レベルはどれか。

1: ラジオ体操

2: バドミントン(シングルス)

3: テニス(シングルス)

4: ジョギング

5: 登山

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第10問

68歳の男性。慢性呼吸器疾患。「最近、入浴すると息切れがする」との訴えがある。入浴指導として正しいのはどれか。

1: 片手で髪を洗う。

2: 首まで湯につかる。

3: 短いタオルで背中を洗う。

4: 吸気に合わせて動作を行う。

5: 長座位で膝を立てて足を洗う。

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第15問

60歳の女性。体重50 kg。急性心筋梗塞発症後、回復期に心肺運動負荷試験を施行した。最高酸素摂取量は毎分890 mLであった。この患者の代謝当量はどれか。

1: 約3 METs

2: 約4 METs

3: 約5 METs

4: 約6 METs

5: 約7 METs

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

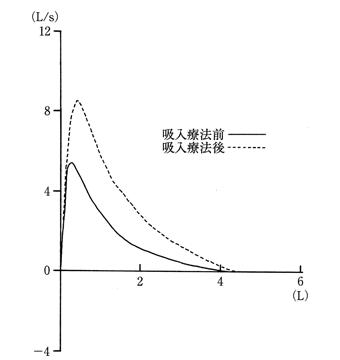

第56回午後:第17問

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第11問

60歳の男性。2型糖尿病。身長170 cm、体重90 kg。心肺運動負荷試験を行ったところ最高酸素摂取量が2,625 mL/分であり、この60%相当の運動強度を処方された。METsで適切なのはどれか。

1: 8 METs

2: 7 METs

3: 6 METs

4: 5 METs

5: 4 METs

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第30問

52歳の男性。II型糖尿病。身長160 cm、体重70 kg。エルゴメーター運動負荷試験で、定常状態時の酸素摂取量は0.98リットル/分であった。このときの強度はどれか。

1: 約2 METs

2: 約3 METs

3: 約4 METs

4: 約5 METs

5: 約6 METs

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第86問

慢性閉塞性肺疾患で運動療法を中止しなければならないのはどれか。

1: 動脈血酸素飽和度─85%

2: 酸素摂取量─最大酸素摂取量の70%

3: 心拍数─最大心拍数(220-年齢)の60%

4: 収縮期血圧─170 mmHg

5: ボルグ指数─11

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第20問

68歳の男性。2型糖尿病、脂質異常症。身長160 cm、体重85.0 kg、体脂肪率38%。血液検査は、HbA1c8.2%、空腹時血糖145 mg/dL。仕事は管理職、デスクワーク中心で一日の歩数は3,550歩(同年代歩数7,157歩)。筋力低下、感覚障害、関節可動域制限は認めない。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 食事の1時間後に実施する。

2: 筋力増強運動は週2~3回行う。

3: 身体活動量増加のための生活指導を行う。

4: 有酸素運動は1回10分、週に合計40分程度行う。

5: 有酸素運動の運動強度は最大酸素摂取量の50%程度とする。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

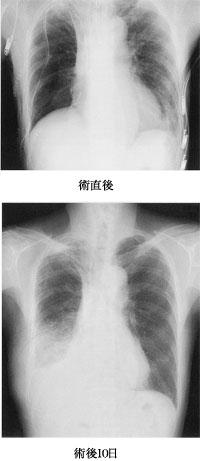

第46回午後:第12問

72歳の男性。右下葉肺癌の手術後、嗄声が出現した。術後3日目から食事が開始され、病棟内の歩行が許可された。術後10日目に発熱し、禁食となった。術後12日目に解熱し、作業療法が開始された。術直後と術後10日目の胸部X線写真を別に示す。この患者への対応で優先すべきなのはどれか。

1: 寝返り動作練習

2: トイレ動作練習

3: 腹式呼吸の指導

4: 口腔ケアの指導

5: 口すぼめ呼吸練習

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第16問

70歳の男性。身長170 cm、体重60 kg。慢性心不全でNYHA分類classⅡ。在宅におけるリハビリテーションを行っている。在宅での生活と運動指導で正しいのはどれか。

1: 安静時間を長くする。

2: Borg指数で15程度の運動を勧める。

3: 体重増加は栄養改善の良い指標である。

4: 疲労感が残存しているときは運動を休む。

5: 症状に特別な変化がない場合は服薬を中止する。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する