第42回午前第12問の類似問題

第57回午後:第20問

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3で寛解状態であり安定している。理学療法士が行う生活指導について誤っているのはどれか。

1: 歩容に応じた足底板を調整する。

2: 頸椎の等張性抵抗運動を励行する。

3: 変形防止用のスプリントを用いる。

4: 再燃の急性炎症期には運動を避ける。

5: 大関節を使う関節保護方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1: 肩甲部

2: 膝窩部

3: 仙骨部

4: 肘頭部

5: 腸骨部

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

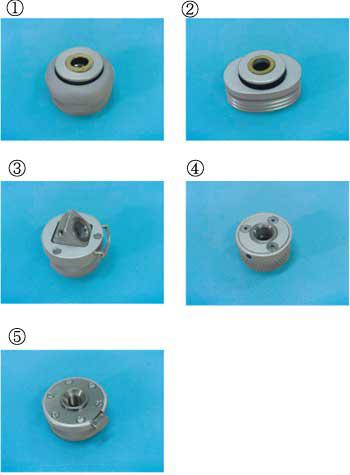

第47回午前:第7問

37歳の男性。事故による両前腕切断。現在仮義手で能動フックを使用しているが、ズボンや上着のジッパーの開閉、食事やトイレの後始末に不便を感じている。手継手を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第27問

27歳の男性。統合失調症。大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから、眠れない日が続き、急に怒り出すこともあった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり入院した。1週後、症状が徐々に落ち着いてきた時点で作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自信の回復

2: 役割の遂行

3: 安心感の提供

4: 対人関係の改善

5: 生活リズムの回復

- 答え:3 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

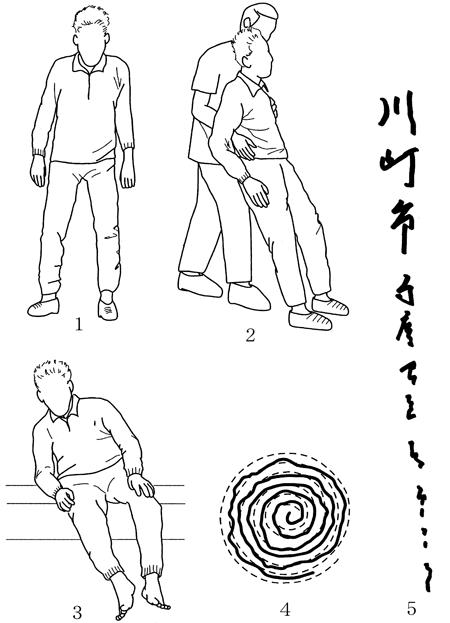

第39回午前:第11問

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

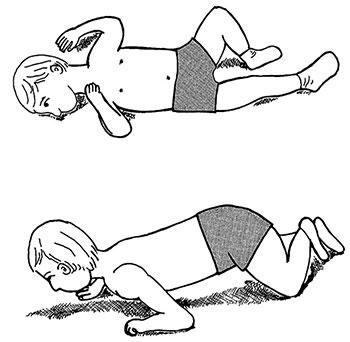

第52回午前:第20問

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

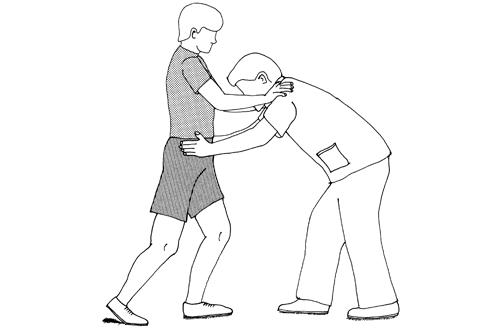

第52回午後:第18問

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側の上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第3問

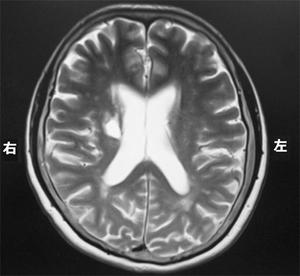

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1: 視床

2: 内包

3: 被殻

4: 尾状核

5: 放線冠

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第42問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: 股関節の伸筋を主に強化する。

4: 体幹筋は腹筋を主に強化する。

5: 体幹装具で座位訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第25問

25歳の男性。上腕骨骨幹部骨折。肘関節を含む固定を5週施行後、肘関節可動域訓練を開始した。その3週後から訓練時、肘関節に疼痛が増加し、熱感と腫脹とが出現した。原因として考えられるのはどれか。

1: 骨折部偽関節

2: 異所性骨化

3: 肘関節強直

4: 肩手症候群

5: 血栓性静脈炎

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第19問

65歳の男性。胸部解離性大動脈瘤術後の早期理学療法で適切でないのはどれか。

1: 訓練前後に胸部を聴診する。

2: 呼吸介助手技に振動法を用いて排痰を試みる。

3: 腰背部のリラクセーションを行なう。

4: 腹式呼吸を指導する。

5: 座位訓練は胸腔ドレーンの抜去後に開始する。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第20問

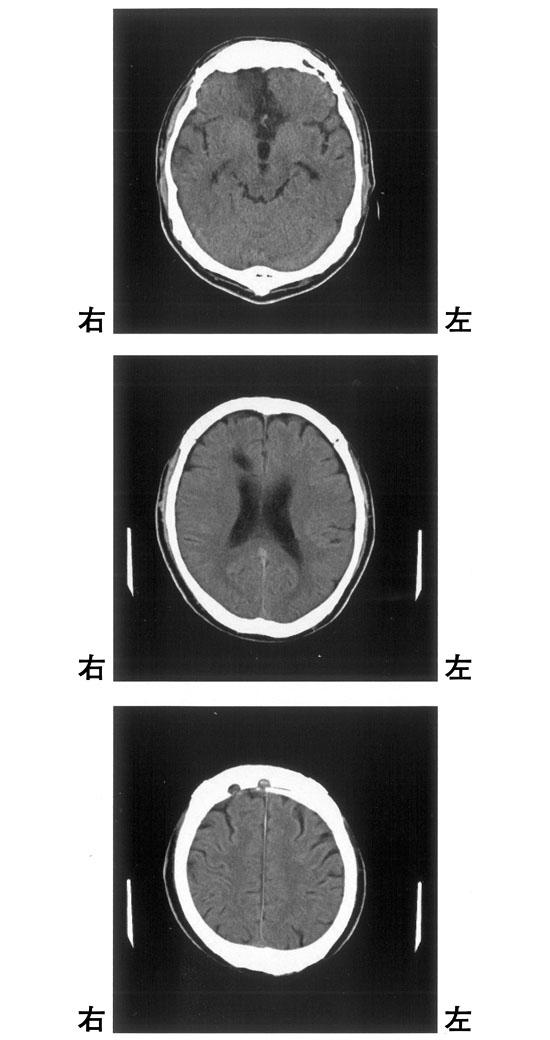

65歳の男性。右利き。突然の意識障害で搬送された。くも膜下出血の診断で、破裂脳動脈瘤のクリッピング手術を施行された。発症後3か月の頭部CTを示す。この患者に出現しやすい症状はどれか。

1: 上着の左右を間違えて袖を通す。

2: ジェスチャーの模倣ができない。

3: 移動する時に左側の人や物にぶつかりやすい。

4: 知っている人なのに声を聞かないとわからない。

5: 担当理学療法士に毎日初対面のように挨拶する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第15問

32歳の男性。筋強直性ジストロフィー。手指を強く握ると筋強直のために開くのに時間がかかる。側頭部と頬部の筋萎縮と閉口障害を認める。筋力はMMTで頸部2、肩関節周囲2、肘関節周囲2、手指3、股関節周囲2、膝関節周囲2、足関節周囲1で、立位になればかろうじて短距離歩行可能である。労作時に動悸や呼吸苦の自覚はなく、SpO2の低下を認めない。正しいのはどれか。

1: ROM運動は筋強直に抵抗して行う。

2: 食事は咀嚼回数を減らす形態にする。

3: 等尺性収縮による筋力増強は行わない。

4: アンビューバックを活用した呼吸練習を行う。

5: 下肢装着型の補助ロボット導入は有効でない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第13問

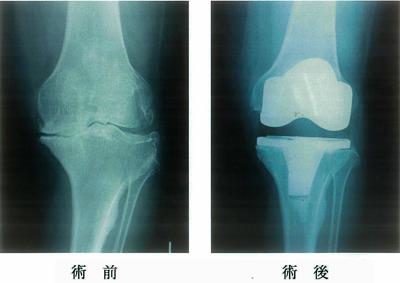

74歳の女性。5年前から左膝痛が出現し、徐々に増悪して歩行が困難となったため左膝の手術を受けた。術前と術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 術後2日目から大腿四頭筋のセッティングを行う。

2: 術後3日目から膝関節の可動域訓練を行う。

3: 術後7日目から足関節の自動運動を行う。

4: 術後10日目から荷重歩行訓練を行う。

5: 退院後も屋外で杖を使用する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

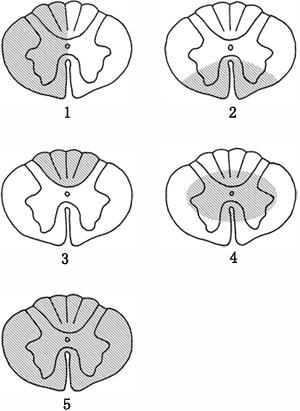

第47回午前:第6問

68歳の男性。体操中に頸部を急激に後方へ反らした際に受傷し、骨傷のない頸髄損傷と診断された。独歩は可能だが、上肢に強い運動障害を認める。損傷型として最も考えられるのはどれか。ただし、図の斜線部は頸髄横断面における損傷部位を示す。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

5歳の男児。脳性麻痺で痙直型四肢麻痺である。粗大運動機能は側臥位までの寝返りが可能。背臥位と背臥位から引き起こしたときの状態を図に示す。臨床症状として可能性が低いのはどれか。

1: 足クローヌス陽性

2: 下肢の伸筋共同運動

3: 緊張性迷路反射の残存

4: パラシュート反応陽性

5: 股関節外転の可動域制限

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

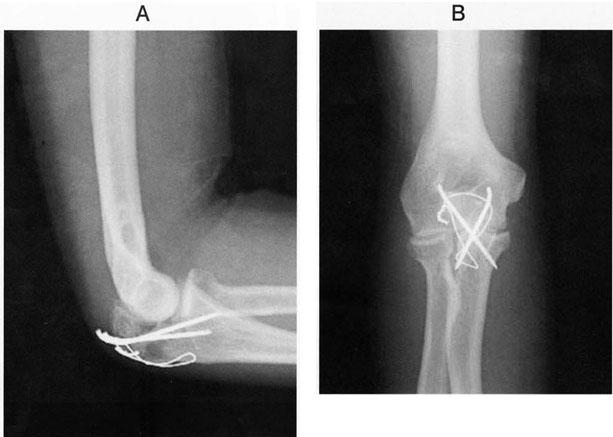

第48回午前:第6問

35歳の男性。生来健康であった。転倒し右肘頭骨折を受傷した。術後のエックス線写真(A、B)を示す。骨折部や全身の状態は良好である。この患者の作業療法で最も注意すべき合併症はどれか。

1: 偽関節

2: 変形治癒

3: 遷延治癒

4: 異所性骨化

5: Sudeck骨萎縮

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する