第42回午前第12問の類似問題

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第16問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患で%VC 70%、FEV1.0% 75%。この患者に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: 息切れ時のポジショニングの指導

2: 息こらえをしながら立ち上がる訓練

3: 自転車エルゴメーターによる持久力訓練

4: 下肢の筋力強化のためのハーフスクワット訓練

5: 上肢の筋力強化のための四つ這いでの腕立て伏せ訓練

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感とを訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。受傷直後の処置として適切なのはどれか。

1: 足底板による固定

2: 足関節周辺の保温

3: 足関節底屈位での固定

4: 強擦法による下腿部のマッサージ

5: 端座位による下腿下垂位での安静

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第14問

55歳の女性。関節リウマチ。発症後3年。Steinbrocker(スタインブロッカー)のステージIII、クラス3、環軸椎間に亜脱臼がある。両肩肘の可動域制限は著明である。両手関節に運動時疼痛がある。作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 関節可動域訓練は関節炎があるときも通常量で継続する。

2: 手関節可動域訓練は訓練後疼痛が残らない程度に行う。

3: 頭頸部の屈筋の筋力強化を行う。

4: 等尺性収縮を利用した運動で上肢の筋力維持を図る。

5: 革細工のカービングで手指の巧緻性を高める。

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

1: FBS

2: KPS〈Karnofsky performance scale〉

3: PGCモラールスケール

4: SIAS

5: WCST

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

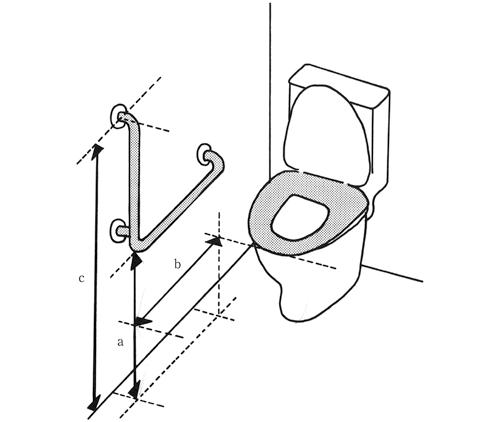

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第12問

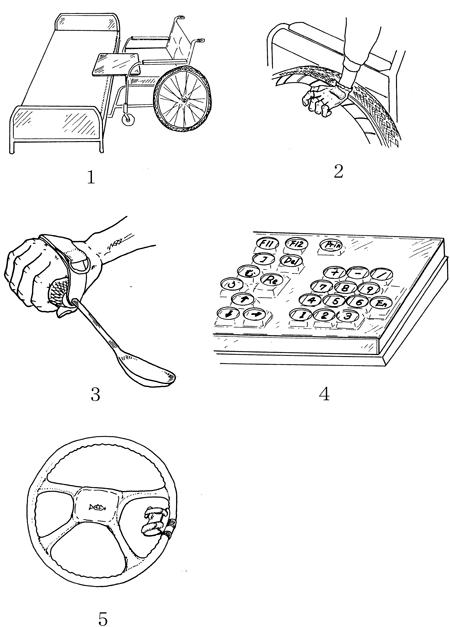

23歳の女性。交通事故による頸髄損傷。受傷後6か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋3(Fair)、手関節背屈筋3(Fair)、手関節屈筋0、体幹筋0、下肢筋群0であった。自助具で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第87問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 運動麻痺重症例よりも軽症例に多い。

2: 女性の発症率は男性の約2倍である。

3: 脳卒中発症後6か月以降に生じる。

4: 発症頻度は40%程度である。

5: 複合性局所疼痛症候群typeⅠに分類される。

- 答え:5

- 解説:脳卒中後の肩手症候群は、脳卒中患者において肩や手に痛みや機能障害が生じる症状で、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。

- 選択肢1は間違いです。肩手症候群は、運動麻痺の重症例に多く見られる症状です。

- 選択肢2は間違いです。肩手症候群の発症率に性別差は明確には報告されていません。

- 選択肢3は間違いです。肩手症候群は、脳卒中発症後の早期から生じることがあります。

- 選択肢4は間違いです。肩手症候群の発症頻度は、文献によって異なりますが、一般的には20%程度とされています。

- 選択肢5は正しいです。脳卒中後の肩手症候群は、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。CRPS typeⅠは、特定の神経損傷が明確でない状態で、反射性交感神経ジストロフィー(RSD)や肩手症候群が含まれます。CRPS typeⅡは神経損傷と関連するものです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第6問

70歳の女性。脳出血による右片麻痺。発症3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。認知や感覚機能に障害はない。この患者の患側上肢の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 座位での患側を用いた机の雑巾がけ

2: 立位での患側を用いたズボンの引き上げ

3: ループ付きタオルを用いた洗体動作

4: 両手を用いたタオルたたみ

5: 銅版打ち出しで患側を用いた木槌の使用

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第42問

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2: 麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3: 他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4: 覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5: 非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

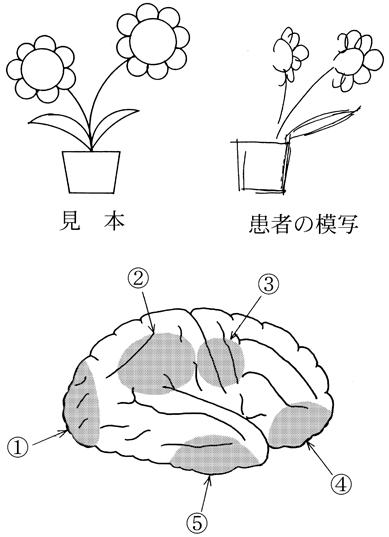

第36回午前:第8問

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者の病巣部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

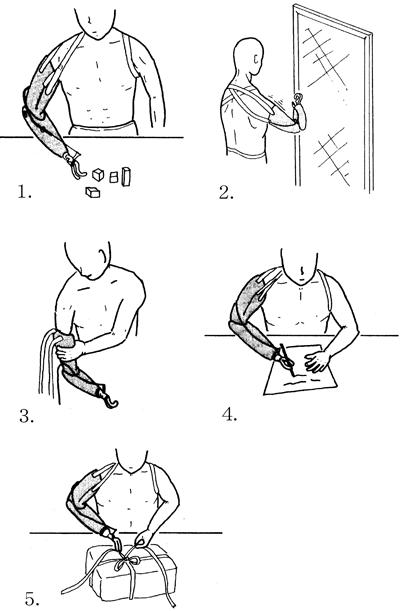

第35回午前:第4問

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の訓練で適切でないのはどれか。

1: ブロックを用いたフック操作

2: 鏡を用いた肘継手のロック操作

3: 義手の着脱

4: 義手での書字

5: 両手による紐結び

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

75歳の男性。糖尿病により右下腿切断。義足歩行練習時に右膝の膝折れを起こしそうな不安定感を訴えた。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 初期屈曲角が過大である。

2: 初期内転角が不足している。

3: 右股関節の屈曲可動域制限がある。

4: 右膝関節の伸展筋力が低下している。

5: ソケットが足部に対し後方に位置しすぎている。

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。食事の際のフォークの把持と口元へのリーチの場面を示す。この動作が獲得できる頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B2

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

18歳の男性。交通事故後に大腿切断術試行。術直後義肢装着プログラムで誤っているのはどれか。

1: 術直後、ギプス固定に内骨格モジュールシステムを接合

2: 術後1日目、荷重5 kgで歩行器内立位開始

3: 術後3日目、平行棒内立位開始

4: 術後7日目、平行棒内歩行開始

5: 術後14日目、ギプスソケットから吸着ソケットへ変更

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第6問

65歳の男性。右上腕外側の持続圧迫による橈骨神経麻痺。発症後3日。橈骨神経領域の感覚障害がある。Danielsらの徒手筋力テストで腕橈骨筋3、橈側手根伸筋2、尺側手根伸筋2、指伸筋2、長母指外転筋2、示指伸筋1である。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 手関節の伸展他動運動

2: MP関節伸展の抵抗運動

3: Capener装具による示指伸張

4: コックアップスプリントの装着

5: 手関節伸筋に対する遠心性収縮による筋力強化

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。この患者に行う評価で必要性が低いのはどれか。

1: RBMT

2: 前頭葉機能検査(FAB)

3: Trail making test(TMT)

4: 標準高次動作性検査(SPTA)

5: Mini mental state examination(MMSE)

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第62問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の四肢麻痺治療として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節周囲筋に対する最大等尺性運動

2: 手指伸筋に対する自動介助運動

3: 大腿四頭筋筋力改善目的の電気治療

4: ハムストリングスへの持続的伸張運動

5: 上腕二頭筋の痙性への温熱療法

- 答え:1 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第45問

外傷性の前頭葉損傷による高次脳機能障害の患者に対する動作指導として適切なのはどれか。

1: 床からの起き上がりは、起き上がる方向を次々と変えながら練習する。

2: 歩行では、股・膝・足関節の運動に同時に注意を払うよう指導する。

3: 車椅子操作は、手順を1つずつ確認しながら進めるよう指導する。

4: 動作の手順を間違えた場合は、自分で気付くまで指摘しない。

5: 更衣動作では、上衣と下衣を交互に練習する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する