第42回午前第12問の類似問題

第45回午後:第12問

56歳の女性。10年前に多発性硬化症と診断され、3回の入院歴がある。1年前からベッド上で生活している。1週前から、飲み込みの悪さ、左下肢の脱力感およびしびれの増強を感じるようになった。夕方になると軽度の発熱がある。2週に1度の在宅理学療法で訪問した際に優先すべき対応はどれか。

1: 全身の保温を促す。

2: 腹式呼吸の指導を行う。

3: 下肢の筋力増強訓練を行う。

4: 直接嚥下訓練を家族に指導する。

5: 現状を把握し主治医に連絡する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

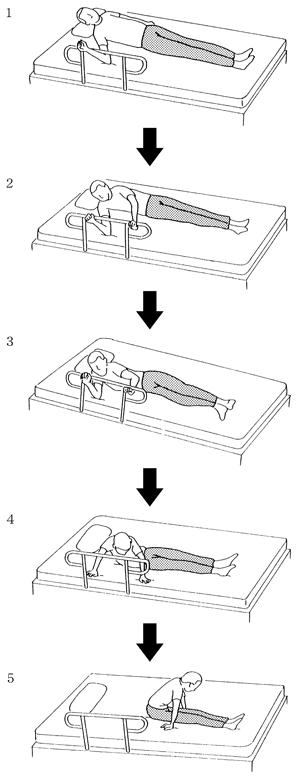

第38回午前:第14問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の背臥位から座位への起き上がりを指導した。誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

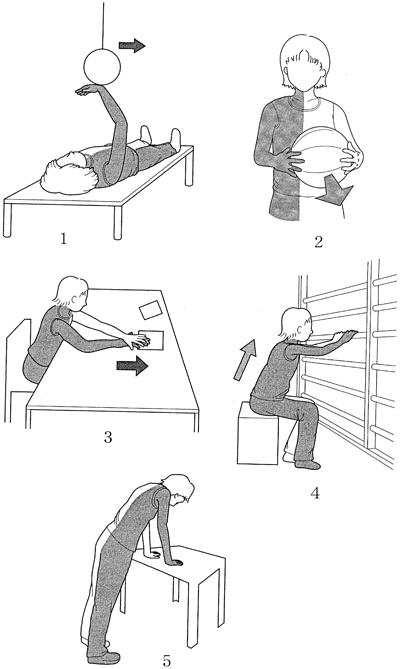

第39回午前:第5問

発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。上肢ブルンストローム法ステージIV。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための治療的活動で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

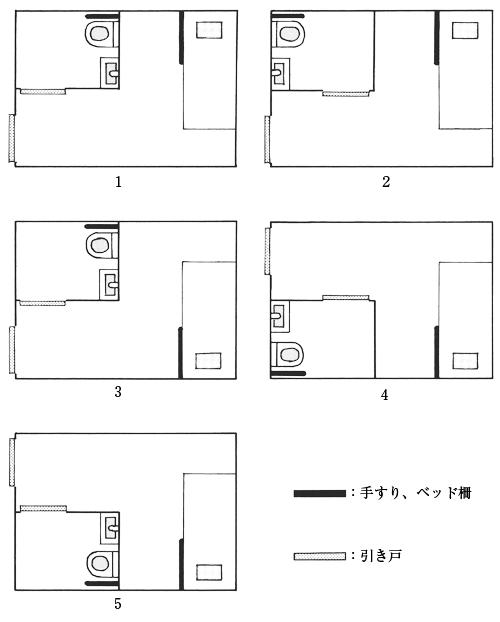

第55回午後:第17問

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第18問

80歳の男性。3年前に脳梗塞による右片麻痺を発症したが、独歩は可能であり、ADLは自立していた。肺炎のため1週間の安静臥床が続いた後、伝い歩きはできるものの独歩は困難となった。最も考えられる原因はどれか。

1: 褥瘡

2: 脳梗塞の再発

3: 下肢筋力低下

4: 呼吸機能低下

5: 精神機能低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第21問

30歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に向けることは可能だが、すぐに右向き斜位になる。治療法として適切でないのはどれか。

1: 手を軽く顔面に添えるように指導する。

2: 睡眠を十分にとるように指導する。

3: 広頸筋の筋力増強訓練を行う。

4: EMGバイオフィードバックを行う。

5: 左胸鎖乳突筋へボツリヌス毒を注射する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。MMSE(Mini-Mental State Examination)で低得点が予想される項目はどれか。

1: 物品名3個の再生

2: 物品の名称呼称

3: 文章命令のよる動作

4: 文章作成

5: 図形の模写

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

62歳の男性。閉塞性動脈硬化症。著しい感染を伴った下肢壊疽に対して大腿切断術が施行され短断端となった。糖尿病性末梢神経障害を合併している。この患者の術直後の断端管理で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 断端の色調を観察する。

2: 断端の自動運動を行う。

3: 切断部の温熱療法を行う。

4: ギプスソケットを装着する。

5: 切断側股関節を外転位に保持する。

- 答え:1 ・2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

腱板不全断裂の治療で誤っているのはどれか。

1: 急性期は三角巾による局所の安静

2: 肩甲胸郭関節の可動域訓練

3: 滑車を用いた肩関節可動域維持

4: 肩甲上腕リズムの再学習訓練

5: 重錘を用いた上肢挙上運動

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第80問

転倒による右大腿骨頸部内側骨折に人工骨頭置換術を施行したとき、術後の起立訓練開始時期への影響が最も少ないのはどれか。

1: 術前の歩行能力

2: セメントの使用

3: 手術切開創の治癒

4: 心機能の低下

5: 片麻痺の合併

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

8歳の男児。転倒して橈骨遠位端骨折と診断され、6週間のギプス固定が行われた。固定除去後、関節可動域制限と筋力低下を認めた。物理療法で適切なのはどれか。

1: 機能的電気刺激

2: 極超短波

3: 超音波

4: 紫外線

5: 渦流浴

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。このときのGCS(Glasgow Coma Scale)はどれか。

1: E4 V3 M4

2: E4 V4 M5

3: E3 V3 M4

4: E3 V4 M3

5: E3 V5 M5

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第8問

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。この患者への新しい作業活動の選択で適切なのはどれか。

1: 季節感のあるグループ活動

2: 多くの口頭指示を必要とする活動

3: マニュアルがある活動

4: 絵パズルを用いた構成課題

5: 買物に必要な計算課題

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

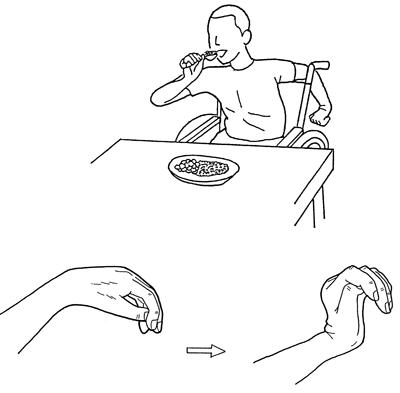

第40回午前:第32問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。図は「手を握ってください」との指示でなされた手の動きである。この動きはどれか。

1: 共同運動

2: 分離運動

3: 連合運動

4: 腱固定作用

5: 把握反射

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第20問

79歳の女性。左視床出血1週後、理学療法を開始した。JCS(Japan coma scale)は2点、喚語困難がみられる。Brunnstrom法ステージは上肢V、手指IV、下肢V。上下肢の関節覚は重度の低下。座位保持は1分程度可能であるが易疲労性。立位保持は軽度の介助で短時間であれば可能である。この患者に対する理学療法で適切なのはどれか。

1: 立位での二重課題

2: 交互型歩行器での歩行運動

3: 麻痺側下肢に対する筋力増強

4: 座位での麻痺側手指の巧緻運動

5: 視覚代償による麻痺側下肢の感覚再教育

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第12問

75歳の女性。右大腿骨頸部骨折による人工関節置換術後2週で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。初回訓練時での作業療法士の発言で適切でないのはどれか。

1: 「こんにちは。○○花子さんですか。担当する作業療法士の◇◇太郎と申します」

2: 「ご自宅で転んで右脚の付け根の骨を骨折して、大きな手術を受けられたと聞きましたが、本当に大変でしたね」

3: 「手術を受けてから2週間が過ぎましたが、右股関節拘縮と筋力低下のために歩行障害を起こしているのですね」

4: 「今日は右足の力を強くして、バランスをよくするために立ち上がりと輪投げを行います。関節に痛みを感じたりお疲れになりましたら、遠慮せずにおっしゃってください」

5: 「今日はこのくらいで終了といたします。明日はもう少し楽しくできる種目を考えようと思いますので、ご趣味などについてお聞かせください」

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する