第41回午前第31問の類似問題

第57回午後:第11問

65歳の男性。喫煙者。10年前から高血圧、高脂血症、糖尿病で内服治療をしている。4週前に外傷性第5胸髄損傷、完全対麻痺で入院。入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%。入院後1週で離床訓練が開始された。この患者が上肢エルゴメーター運動を実施中に、急に動悸と左肩周囲の違和感を訴えた。直ちに運動を中止し安静にさせたところ症状は数分で消失した。症状消失後のバイタルサインに異常を認めなかった。この症状の原因として考えられるのはどれか。

1: 低血糖

2: 起立性低血圧

3: 急性心筋梗塞

4: 労作性狭心症

5: 自律神経過反射

- 答え:4

- 解説:この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 低血糖は、血糖値が低下することで起こる症状であるが、この患者の入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%であり、低血糖の症状とは一致しない。

- 起立性低血圧は、立ち上がることで血圧が低下し、めまいや立ちくらみが生じる症状である。しかし、この患者は上肢エルゴメーター運動中に症状が現れたため、起立性低血圧の原因とは考えにくい。

- 急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態になることで起こる症状である。しかし、この患者の症状は運動を中止し安静にさせることで数分で消失したため、急性心筋梗塞の症状とは一致しない。

- 労作性狭心症は、心臓への酸素供給が運動により増加した酸素需要に追いつかず、心筋虚血が生じる症状である。この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 自律神経過反射は、自律神経系の過剰な反応により血圧や心拍数の変動が生じる症状である。しかし、この患者の症状は運動中に現れ、運動を中止し安静にさせることで消失したため、自律神経過反射の原因とは考えにくい。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

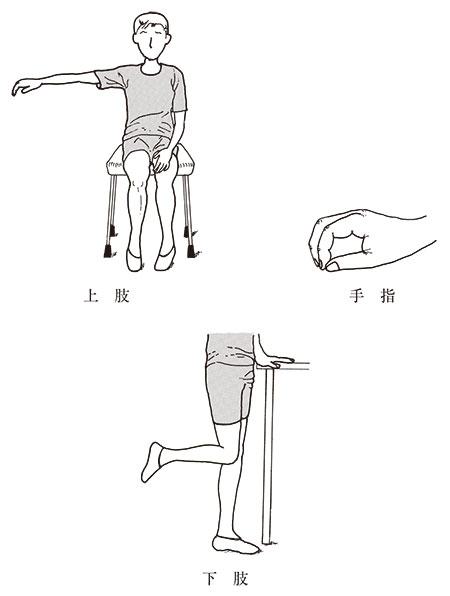

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。評価の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅳ

2: 上肢Ⅳ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

3: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅴ

4: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

5: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅴ

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第16問

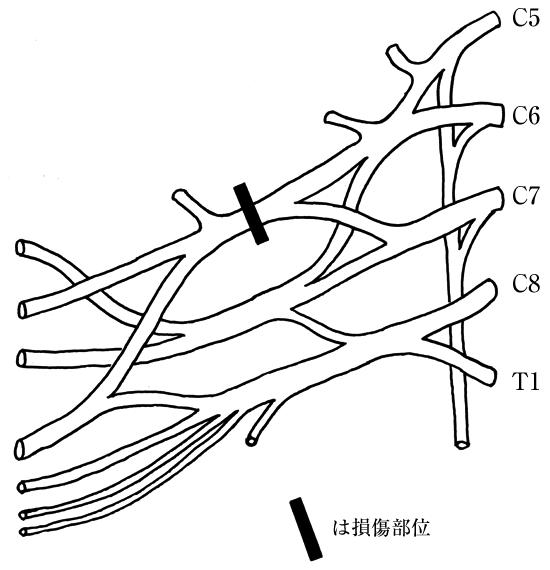

42歳の男性。スキーの滑走中に転倒し、腕神経叢の図に示す部位を損傷した。前腕外側(橈側)と手の掌側の母指から環指に感覚鈍麻がある。筋力低下をきたす筋はどれか。2つ選べ。

1: 円回内筋

2: 三角筋

3: 小指外転筋

4: 上腕三頭筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第12問

13歳の男子。幼少時に血友病Aの診断を受けている。バスケットボールの授業後に右膝の疼痛と腫脹とをきたした。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左下肢の筋力強化

2: 右膝の良肢位保持

3: 右大腿四頭筋の等尺性筋力強化

4: 右膝の他動的関節可動域訓練

5: 右膝装具の装着

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第12問

40歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後2週経過。麻痺の進行が止まり、機能回復を目的にベッドサイドでの作業療法が開始された。筋力はMMTで上肢近位筋3、上肢遠位筋2、下肢近位筋2、下肢遠位筋1である。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 体位変換

2: 良肢位の保持

3: 関節可動域訓練

4: 座位耐久性の改善

5: 漸増抵抗運動による筋力強化

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第19問

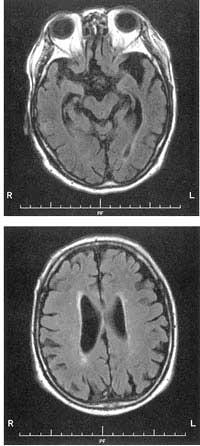

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この画像で顕著にみられる所見はどれか。

1: 後頭葉萎縮

2: 小梗塞多発

3: 脳幹部萎縮

4: 前頭葉萎縮

5: 側頭葉内側部萎縮

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

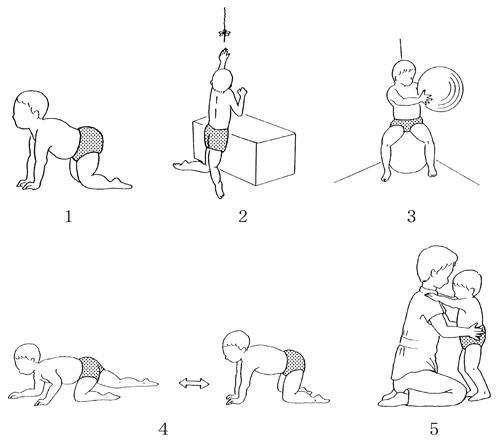

第37回午前:第20問

7か月の男児。痙直型四肢麻痺。図に示す運動療法の効果で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.頭部のコントロールイ.体幹伸展筋の痙縮抑制ウ.肩甲骨内転筋の痙縮抑制エ.手の正中位動作の学習オ.両下肢伸展の促通

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第13問

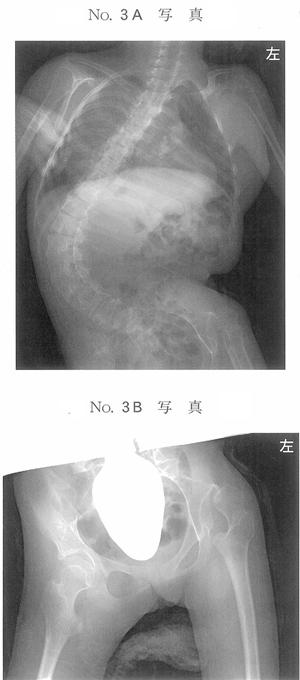

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第11問

30歳の男性。調理師。頭部外傷受傷後4か月が経過し、回復期リハビリテーション病棟に入院している。麻痺はないが、明らかな企図振戦がある。意識障害や著しい記銘力低下はないが、些細なことで怒り出す。作業をする場合にはすぐに注意がそれてしまい継続できず、口頭での促しが必要である。ADLは自立し、現職復帰を希望している。この時期の作業療法の指導で正しいのはどれか。

1: 受傷前の職場を訪問させる。

2: 包丁を用いた調理訓練を行う。

3: 作業の工程リストを作らせる。

4: 訓練はラジオを聴かせながら行う。

5: 怒り出したときには厳格に注意する。

- 答え:3

- 解説:この患者は頭部外傷により企図振戦や注意の持続性低下、易怒性などの前頭葉症状があります。作業療法の指導では、患者の症状に配慮し、効果的な方法を選択することが重要です。

- 受傷後4か月でまだ回復の見込みがあり、前頭葉症状や企図振戦が残存しているため、現時点で職場を訪問すると悪い評価を受ける可能性があります。職場の訪問は復職の目処が立ってから行うべきです。

- 患者には企図振戦があるため、包丁の使用は危険です。また、現時点では調理訓練を行う必要性は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 患者の記銘力は保たれているため、工程リストを作成することで作業に復帰しやすくなり、他者からの口頭での促しの頻度も減少できます。この選択肢が正しいです。

- 注意の持続性が低下している患者に対して、ラジオを聞かせながら作業を行わせると注意がさらに散漫になる可能性が高いため、この選択肢は適切ではありません。

- 患者の易怒性は頭部外傷によるものであり、厳格に注意しても感情制御の改善は期待できません。感情抑制ができるようになるまで許容的に待つか、怒った場所や状況から距離をとらせて傾聴する対応が望ましいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第4問

70歳の女性。右利き。高血圧性脳出血。急性期の頭部CTを示す。この患者で最も出現しにくいのはどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 感覚障害

4: 運動維持困難

5: 中枢性顔面神経麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第91問

右延髄外側の脳梗塞で認められるのはどれか。

1: 右顔面の温痛覚障害

2: 右顔面神経麻痺

3: 右上斜筋麻痺

4: 右片麻痺

5: 左小脳性運動失調

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第17問

3歳の男児。アテトーゼ型脳性麻痺。知的障害はない。運動発達年齢は9~10か月。非対称性緊張性頸反射、頸からの立ち直り反射、足底把握反射が残存している。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第98問

適切でない組合せはどれか。

1: 脳卒中 (片麻痺)-T字杖

2: 脳性麻痺(痙直型両麻痺)-ロフストランド杖

3: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

4: パーキンソン病-松葉杖

5: 脊髄損傷-交互型歩行器

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1: 作業を簡略化し繰り返す。

2: 自分なりの作業方法を選択する。

3: 作業予定と進行度とを照合する。

4: メモを利用する。

5: 忘れた課題を時間をかけて思い出す。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第83問

疾患と歩行補助具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-T字杖

2: 脊髄小脳変性症-交互型歩行器

3: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

4: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

5: パーキンソン病-四点杖

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第56問

末梢神経麻痺と治療との組合せで正しいのはどれか。

1: 後骨間神経麻痺 − 手背橈側の知覚再教育

2: 前骨間神経麻痺 − パーティクル・テクスチャーでの脱過敏療法

3: 正中神経高位麻痺 − テノデーシススプリントでのつまみ動作訓練

4: 正中・尺骨神経麻痺 − Thomasスプリントでの把持動作訓練

5: 尺骨神経低位麻痺 − 環・小指深指屈筋の筋再教育

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する