第41回午前第31問の類似問題

第51回午後:第19問

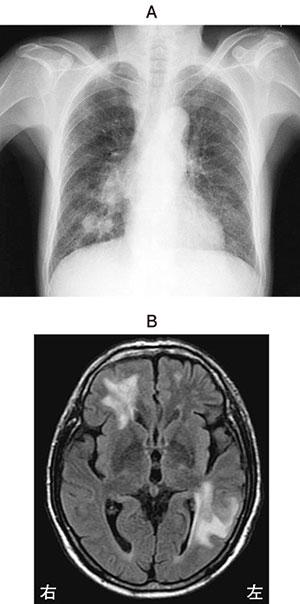

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線写真(A)と頭部造影MRI(B)とを示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食欲不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。この時期に適切な理学療法はどれか。

1: 嚥下練習

2: 下肢促通運動

3: 屋外での歩行運動

4: 軽打法による排痰

5: 漸増的な持久性運動

- 答え:3

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第8問

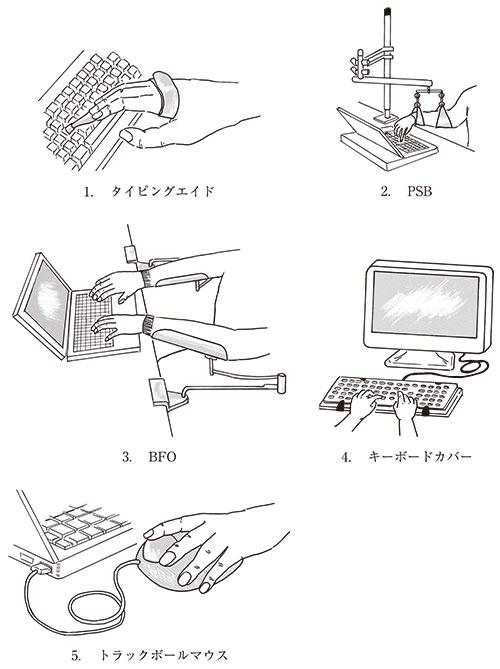

55歳の男性。脊髄小脳変性症。発症後3年経過。協調運動障害によってSTEF右46点、左48点である。この患者のパーソナルコンピュータ使用に適しているのはどれか。

1: タイピングエイド

2: PSB

3: BFO

4: キーボードカバー

5: トラックボールマウス

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

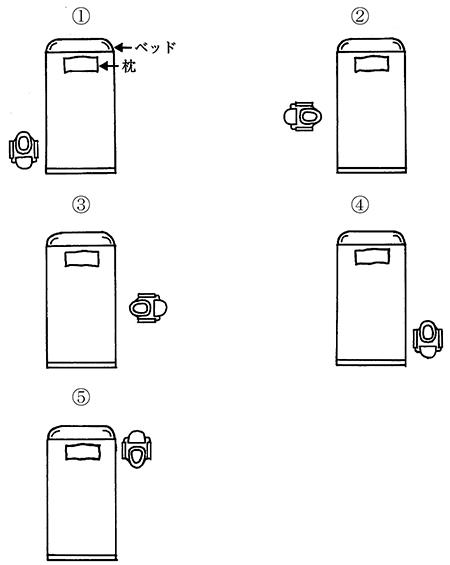

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第23問

脳血管障害後の片麻痺患者にBrunnstrom法ステージテストを行った。肩関節の屈曲は肘伸展位で150°可能、外転は90°可能であるが肘関節が30°屈曲していた。また円柱形のペグを把持するよう指示すると、対向つまみはできなかったが横つまみは可能であった。Brunnstrom法ステージの組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅲ − 手指Ⅳ

2: 上肢Ⅳ − 手指Ⅲ

3: 上肢Ⅳ − 手指Ⅳ

4: 上肢Ⅴ − 手指Ⅳ

5: 上肢Ⅴ − 手指Ⅴ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第10問

65歳の男性。脳梗塞。急性心不全の合併のため発症後14日目から訓練を開始することになった。訓練開始翌日の歩行訓練中に突然胸痛を訴え、SpO2(経皮的酸素飽和度)が97%から88%まで低下した。病態で最も考えられるのはどれか。

1: 胃痙攣

2: 肺塞栓

3: 喘息発作

4: 低血糖発作

5: 起立性低血圧

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第14問

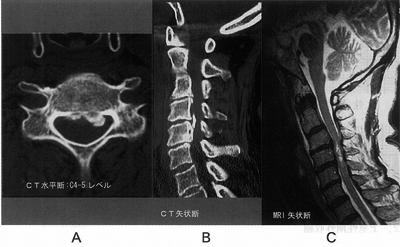

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1: 便器の蓋を開ける。

2: 便座に座る。

3: 清拭をする。

4: 便座から立ち上がる。

5: ズボンを上げる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

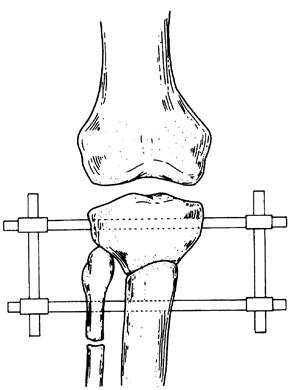

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第63問

脳血管障害に伴いやすい症状と治療の組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙縮 - リラクセーション

2: 肩手症候群 - 星状神経節ブロック

3: 肩関節亜脱臼 - アームスリングの装着

4: 反張膝 - 下腿三頭筋の筋力増強

5: 尖足拘縮 - アキレス腱延長術

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第12問

70歳の男性。右利き。右内頸動脈閉塞による左片麻痺のため回復期リハビリテーション病棟に入院中。意識清明。日用物品の使用に不便はないが、右側を向いていることが多く、左側の対象物への気付きが遅れることがある。物事には積極的に取り組む一方で、他者へ脈絡なくたびたび話しかけてしまう。この時期の患者の評価法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: Apathy scale

2: BIT

3: FAB

4: GATB

5: WAB

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

24歳の男性。会社員。オートバイによる自損事故で外傷性脳損傷となった。受傷後2か月経過。抗てんかん薬を内服中。意識は清明。易怒的である。左不全片麻痺と軽度失調症とを認める。歩行は短下肢技装具で自立。ADLはほぼ自立しているが、病室を間違えたり、他患者とけんかするなどの問題があった。社会復帰の準備を始めるにあたり誤っているのはどれか。

1: 病前の教育歴、社会歴を調べる。

2: 記憶、情動制御など高次脳機能を評価する。

3: IADL能力を把握する。

4: 現状での作業能力を検査する。

5: 会社の上司に復職準備を依頼する。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第51問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り時、患側上肢を腹部の上に保持する。

2: ベッドからの立ちあがり時、体幹の前傾運動を入れる。

3: 立位での方向転換は患側下肢を軸に行う。

4: 階段の降り動作は患側から行う。

5: 昇りのエスカレーターへの乗りこみは健側から行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

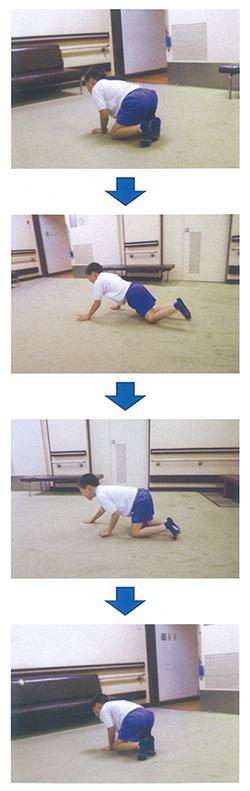

第53回午前:第9問

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1: 頭部保持能力の低下

2: 両側上肢の支持能力の低下

3: 下部体幹の支持能力の低下

4: 両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5: 左右股関節の交互分離運動能力の低下

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第11問

20歳の男性。オートバイ事故による外傷性脳損傷。受傷後3か月経過。女性に触れたがるなどの行動がみられ、ミニメンタルステート検査(MMSE)は10点、車椅子駆動は可能、右上肢(利き手)に中等度の運動麻痺を認める。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 見当識訓練

2: 移乗動作訓練

3: 利き手交換訓練

4: 運転のシミュレーション

5: 生活リズムの定着化

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する