第41回午前第31問の類似問題

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第9問

57歳の男性。視床出血後に表在感覚と深部感覚との障害を認める。運動麻痺は認めない。この患者に行う知覚再教育で誤っているのはどれか。

1: 開眼で代償させる。

2: 運動や動作は可能な限りゆっくり行う。

3: 15分程度の知覚再教育を一日に数回行う。

4: 識別素材を固定し、患側手を動かして識別させる。

5: 書字の際に、筆記具と手との接触個所で筆記具の特徴を感じさせる。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第50問

左半側無視の症状がある回復期の左片麻痺患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 本人の関心があるものを左側に置くようにする。

2: 見落としがちなものはメモする習慣をつける。

3: 鏡を見せて体幹の傾きに気付かせる。

4: 入浴時に左上下肢をしっかりこするようにする。

5: 食事の始めにお盆のふちをたどるようにする。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

40歳の男性。Charcot-Marie-Tooth病と診断され、最近跛行を呈するようになった。リハビリテーション科を受診し理学療法が開始された。この患者に使用する装具はどれか。

1: 徳大式ばね付装具

2: 長下肢装具

3: 膝固定装具

4: 短下肢装具

5: 中足骨パッド

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第9問

35歳の男性。飲酒後電車内で寝過ごし、右上腕部の圧迫によって橈骨神経麻痺となった。受傷4日後で橈骨神経領域の感覚低下があり、手関節背屈および手指伸展の自動運動は困難である。この患者に対するアプローチで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕部のアイシング

2: 手関節背屈の抵抗運動

3: Engen型把持装具の使用

4: 手指・手関節の他動伸展運動

5: コックアップ・スプリントの使用

- 答え:4 ・5

- 解説:この問題では、橈骨神経麻痺を持つ患者に対する適切な治療法を選択することが求められています。橈骨神経麻痺では、手関節背屈および手指伸展の自動運動が困難であり、感覚低下があるため、他動伸展運動やコックアップ・スプリントの使用が適切です。

- 上腕部のアイシングは、神経回復を遅延させる危険があるため、この患者には適切ではありません。代わりに、ビタミン剤の投与や保温による血行改善が行われるべきです。

- 手関節背屈の抵抗運動は、筋力が重力に抗して関節を運動できる状態でなければできません。この患者は受傷4日後であり、手関節背屈の自動運動が困難であるため、他動運動を行うべきです。

- Engen型把持装具は、手指屈曲が不可能な場合に、手関節背屈によりテノデーシス・アクションのように手指屈曲を補助する装具です。この患者は、手関節背屈の自動運動ができないため、この装具は適していません。

- 手関節背屈と手指伸展の自動運動が困難であることから、自動運動を促すために他動伸展運動を実施することが望ましい。この選択肢は正しいです。

- 橈骨神経麻痺では下垂手となるため、コックアップ・スプリントを使用し、手関節軽度背屈位で機能的肢位を保持する。この選択肢は正しいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

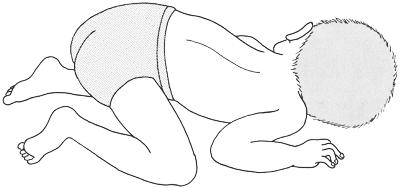

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。影響しているのはどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 屈筋逃避反射

3: 非対称性緊張性頸反射

4: Moro反射

5: Landau反射

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第61問

立位保持困難な脳卒中片麻痺患者に対する傾斜台を用いた立位保持訓練の目的として適切でないのはどれか。

1: 尖足の予防

2: 覚醒レベルの向上

3: 立位感覚の維持

4: 下肢の骨粗鬆症予防

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

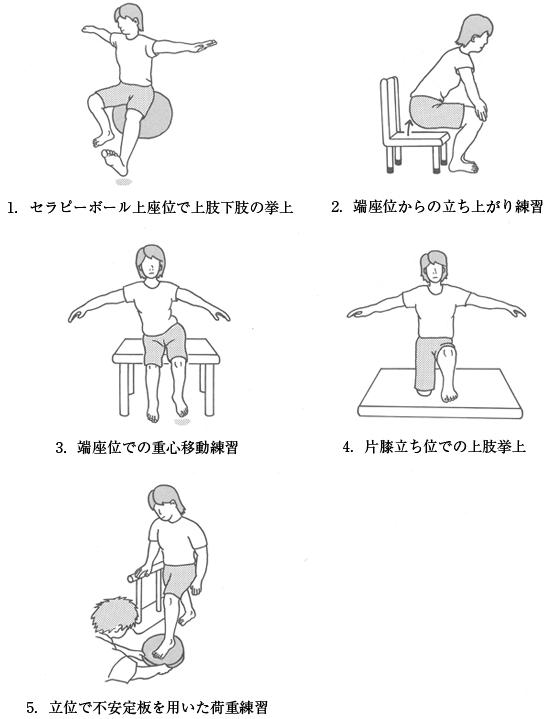

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第5問

31歳の男性。バイク事故にて脳挫傷を受傷。受傷直後から意識障害が1週間持続した。受傷後1か月経過し高次脳機能障害の検査を行ったところ、かな拾い検査は正解数15、見落とし数27%、TMT(trail making test)はA56秒、B125秒であった。最も考えられる症状はどれか。

1: モリア

2: アパシー

3: 注意障害

4: 類推の障害

5: 抽象思考の障害

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

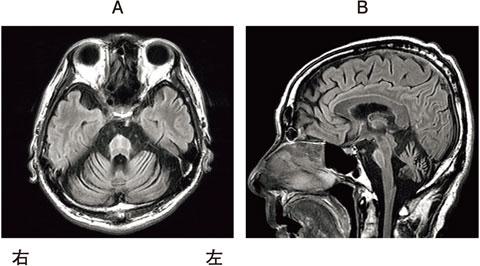

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

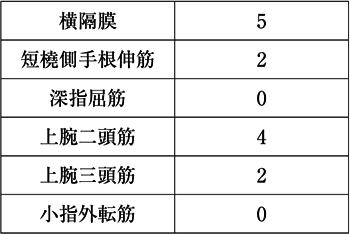

第50回午後:第10問

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第12問

35歳の男性。実業団の長距離選手だったが、ランニング中の交通事故で左脛骨中央部での下腿切断となった。切断術後4週が経過し、左膝関節に軽度の側方不安定性と軽度の筋力低下があるものの、断端は成熟し皮膚の状態は良好となった。スポーツ復帰を念頭に義足を製作することとした。義足での歩行練習開始後、義足側の立脚初期に過度の膝屈曲がみられた。原因として考えられるのはどれか。

1: 左股関節に伸展制限がある。

2: 義足足部の底屈制動が強すぎる。

3: 義足足部のtoe-out角が大きすぎる。

4: ソケットの初期屈曲角が小さすぎる。

5: ソケットに対して足部が前方に位置しすぎている。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

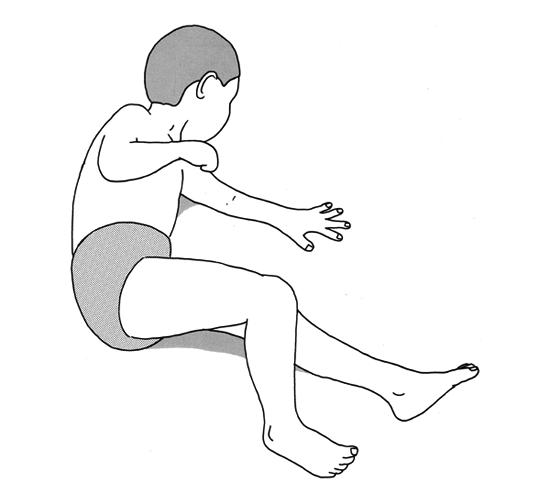

3歳の男児。脳性麻痺による右片麻痺。背臥位から図のように起き上がる。影響する反射はどれか。

1: Moro反射

2: Galant反射

3: 緊張性迷路反射

4: 交叉性伸展反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

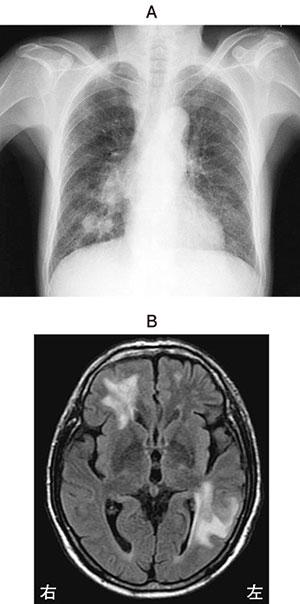

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線写真(A)と頭部造影MRI(B)とを示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食欲不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。この時期に適切な理学療法はどれか。

1: 嚥下練習

2: 下肢促通運動

3: 屋外での歩行運動

4: 軽打法による排痰

5: 漸増的な持久性運動

- 答え:3

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する