第39回午後第88問の類似問題

第52回午後:第88問

重症筋無力症について正しいのはどれか。

1: 起床時に症状が強い。

2: 悪性腫瘍の合併が多い。

3: 自己免疫性疾患である。

4: 女性よりも男性に多い。

5: 40歳以前の発症は稀である。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第85問

アルツハイマー病に関して正しいのはどれか。

1: 老年期の痴呆の80%を占める。

2: 発症に男女差はない。

3: 症状は階段状に悪化する。

4: 記憶障害が初期からみられる。

5: CTで大脳白質の低吸収域病巣が散在する。

- 答え:4

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第96問

てんかんで正しいのはどれか。

1: 遺伝素因はない。

2: 意識障害が必発する。

3: 高齢発症は稀である。

4: 病因は特発性と症候性に分けられる。

5: 我が国の患者は約10万人と推定されている。

- 答え:4

- 解説:てんかんは、発生原因により特発性と症候性に分けられる。特発性は遺伝素因の関与が大きく、症候性は脳の器質的障害によるものである。また、意識障害は発作の種類により生じる場合もあれば生じない場合もある。高齢発症は稀ではなく、増加傾向にある。日本のてんかん患者数は約100万人と推定されている。

- 選択肢1は間違いです。特発性てんかんの発症には遺伝素因の関与が大きいとされ、症候性てんかんの発症も遺伝素因の関与が否定できないとされています。

- 選択肢2は間違いです。てんかん発作のうち、複雑部分発作や全般発作は意識障害を生じますが、単純部分発作は意識障害を生じないため、意識障害が必ずしも発生するわけではありません。

- 選択肢3は間違いです。てんかんの発病年齢は幼少期から思春期までが最も多く、20歳以降で急激に減少しますが、60歳以降に再び上昇し、高齢初発てんかんの患者数は増加傾向にあります。

- 選択肢4は正しいです。てんかんは発生原因により特発性と症候性に分けられます。特発性は遺伝素因以外に発作を起こす原因が不明なものであり、症候性は脳炎や脳血管障害、脳腫瘍、外傷など脳の器質的障害によるものです。

- 選択肢5は間違いです。てんかんの有病率は人口1000対3~10と考えられており、日本におけるてんかん患者数は約100万人と推定されています。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第97問

てんかんで正しいのはどれか。

1: 常にけいれんを伴う。

2: 発症率は30歳代が70歳代よりも高い。

3: West症候群の発症のピークは3~5歳である。

4: 高齢初発の症候性てんかんの原因疾患としては脳血管障害が最も多い。

5: てんかんによる突然死のリスクは、強直間代発作よりも欠神発作の方が高い。

- 答え:4

- 解説:てんかんは脳の神経細胞の異常な興奮によって発生する症状で、発作の種類や原因によって異なる特徴があります。この問題では、てんかんに関する正しい情報を選ぶことが求められています。

- てんかんは必ずしもけいれんを伴うわけではありません。発作の種類によっては、意識消失や自覚症状のみの場合もあります。

- てんかんの発症率は年齢によって異なりますが、一般的には幼児期や高齢者に発症率が高くなります。30歳代よりも70歳代の方が発症率が高いとされています。

- West症候群は乳幼児期に発症するてんかんの一種で、発症のピークは3~5ヶ月です。3~5歳ではありません。

- 高齢初発の症候性てんかんの原因疾患として、脳血管障害が最も多いとされています。これは正しい情報です。

- てんかんによる突然死(SUDEP)のリスクは、強直間代発作の方が欠神発作よりも高いとされています。選択肢の記述は逆です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第89問

筋強直性ジストロフィーで正しいのはどれか。

1: 5歳までに発症する。

2: 伴性劣性遺伝である。

3: 顔面筋は侵されにくい。

4: ミオトニアがみられる。

5: 認知機能は障害されない。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第76問

閉塞性動脈硬化症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 男性よりも女性に多い。

2: 20~30歳代に多い。

3: 低血圧の合併が多い。

4: 間欠性跛行がみられる。

5: 主に四肢の近位側の動脈が侵される。

- 答え:4 ・5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

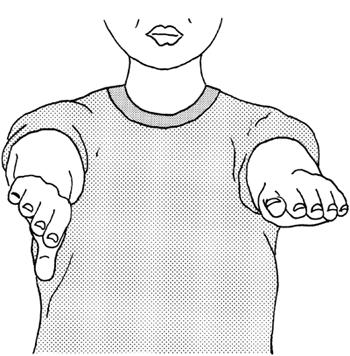

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第94問

疾患と病理変化との組合せで誤っているのはどれか。

1: 多発性硬化症-中枢神経の脱髄

2: ハンチントン舞踏病-線条体の変性

3: アルツハイマー病-大脳皮質の変性

4: パーキンソン病-大脳白質の変性

5: 筋萎縮性側索硬化症-脊髄前角細胞の脱落

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第70問

高齢障害者の感染症で誤っているのはどれか。

1: 呼吸器感染症が多い。

2: 尿路感染症が多い。

3: 高熱を呈しやすい。

4: 軽度の意識障害を呈しやすい。

5: 糖尿病は危険因子である。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第51問

疾患と病理的変化との組合せで誤っているのはどれか。

1: 多発性硬化症-中枢神経の脱髄

2: パーキンソン病-大脳皮質の変性

3: アルツハイマー病-大脳皮質の変性

4: ギラン・バレー症候群-末梢神経の脱髄

5: 筋萎縮性側索硬化症-脊髄側索の変性

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第74問

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行障害に対して早期から装具を作製する。

2: 視野欠損に対して照明などの環境整備を行う。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 筋力低下に対して1RMを反復し強化する。

5: 運動失調に対して重錘を負荷して訓練を行う。

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第96問

双極性障害と比較した場合のうつ病の特徴はどれか。

1: 有病率が低い。

2: 平均初発年齢が低い。

3: 有病率の男女差が小さい。

4: 一卵性双生児の罹患一致率が低い。

5: 状況要因が誘因となって発症することが少ない。

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第97問

統合失調症において予後が良いのはどれか。

1: 男性

2: 若年での発症

3: 潜行性の発症

4: 強い陰性症状の存在

5: 明らかな発症誘因の存在

- 答え:5

- 解説:統合失調症の予後に関して、女性の方が男性より良い予後が見られることや、30歳以上での発症が若年発症より予後が良いことなどが知られています。また、急激な発病が緩徐・潜在性の発病より予後が良いとされており、陰性症状の重症度と予後は負の相関があることが報告されています。発病の誘因が明らかな場合は、誘因の不明な場合より予後が良いとされています。

- 男性ではなく、女性の方が統合失調症の予後が良いとされています。

- 若年での発症ではなく、30歳以上で発症した人の予後が全体的に良いとされています。

- 潜行性の発症ではなく、急激な発病の方が予後が良いとされています。

- 強い陰性症状の存在は、予後が悪いとされており、陰性症状の重症度と予後は負の相関があると報告されています。

- 明らかな発症誘因の存在は、予後が良いとされており、誘因が不明な場合よりも予後が良いとされています。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第56問

多発性硬化症患者の作業療法上の留意点で誤っているのはどれか。 ア.課題内容を決める前に視力検査を行う。イ.障害が増悪しても訓練量の維持を図る。ウ.痙縮軽減のための熱めの湯で入浴後に訓練を行う。エ.感覚障害例では作業中の外傷に注意する。オ.副腎皮質ステロイド薬投与例では易感染症に注意する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第89問

脊髄小脳変性症にみられにくく、多発性硬化症に特徴的なのはどれか。

1: 痙縮

2: 運動失調

3: 嚥下障害

4: 構音障害

5: 有痛性痙攣

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第53問

初発の多発性硬化症患者の作業療法で適切でないのはどれか。 ア.環境温度を25℃以下に設定する。イ.視覚障害に対して点字訓練を開始する。ウ.漸増抵抗運動での筋力増強訓練を行う。エ.痙縮筋の持続伸張を行う。オ.抑うつに対して心理的サポートを行う。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第85問

女性に多いのはどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 晩発性小脳皮質萎縮症

3: アルツハイマー病

4: 進行性核上性麻痺

5: パーキンソン病

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第89問

変形性関節症について正しいのはどれか。

1: 若年者に好発する。

2: 滑膜炎から軟骨の変性に至る。

3: 股関節では二次性股関節症が多い。

4: 膝関節では女性に比べ男性の有病率が高い。

5: 発症要因として遺伝的素因は認められない。

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第24問

脊髄小脳変性症に比べて多発性硬化症に特徴的なのはどれか。

1: 痙縮

2: 運動失調

3: 嚥下障害

4: 構音障害

5: 有痛性けいれん

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第73問

高齢の障害者の感染症で誤っているのはどれか。

1: 呼吸器感染症が多い。

2: 尿路感染症が多い。

3: 高熱を呈しやすい。

4: 意識状態の悪化を呈しやすい。

5: 糖尿病は危険因子の一つである。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する