答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

大分類

神経筋・感覚障害

20問表示中

広告

17

第51回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS(modified Ashworth scale)で段階2である。右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1

赤外線療法

2

ホットパック

3

電気刺激療法

4

アキレス腱延長術

5

経頭蓋磁気刺激法

28

第51回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

すくみ足現象がみられるParkinson病患者の歩行練習を理学療法士の近位見守り下で実施した。このときの練習法で適切でないのはどれか。

1

横歩き

2

階段昇降

3

スラローム歩行

4

歩隔を狭めた歩行

5

メトロノームの音を活用した歩行

29

第51回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1

脱髄性疾患である。

2

午前中に症状が悪化する。

3

複視を生じることは稀である。

4

感染はクリーゼの誘発因子である。

5

四肢遠位筋の筋力低下を生じやすい。

8

第50回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1

サドル付型を用いる。

2

ピックアップ型を用いる。

3

歩行器は軽量のものを選ぶ。

4

上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5

上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

24

第50回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

脊髄小脳変性症に比べて多発性硬化症に特徴的なのはどれか。

1

痙縮

2

運動失調

3

嚥下障害

4

構音障害

5

有痛性けいれん

広告

27

第50回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1

胸郭のストレッチを指導する。

2

呼吸機能評価を1年に1回行う。

3

栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4

早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5

鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

28

第50回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

Duchenne型筋ジストロフィー児にみられる異常歩行はどれか。

1

踵打ち歩行

2

小刻み歩行

3

逃避性歩行

4

動揺性歩行

5

酩酊歩行

7

第50回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

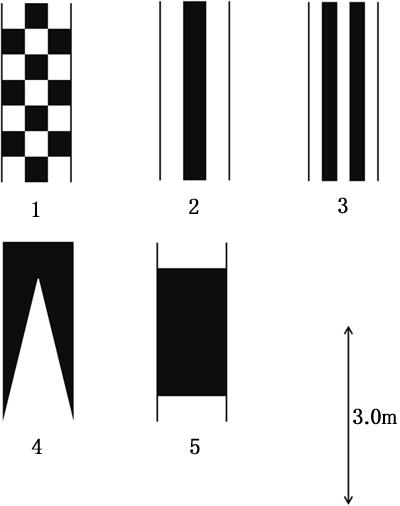

50歳の男性。Parkinson病。発症後5年を経過し、すくみ足が出現してきている。自宅で転倒が頻回に生じている。転倒予防として自宅の廊下に模様を入れる際に効果的な図柄はどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

8

第50回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

25歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日で運動麻痺は進行しており、呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理中である。理学療法で適切でないのはどれか。

1

体位変換

2

筋力増強運動

3

胸郭ストレッチ

4

関節可動域運動

5

30°程度のリクライニング位

9

第50回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1

自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2

右下肢装具を装着しての歩行練習

3

右大腿四頭筋の筋力増強運動

4

四つ這いでの移動練習

5

車椅子による移動

広告

27

第50回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1

四つ這い移動練習

2

脊柱の可動域運動

3

電動車椅子操作の練習

4

短下肢装具装着での立位バランス練習

5

台やテーブルを利用した立ち上がり練習

8

第49回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1

背臥位でのストレッチ

2

眼球運動による前庭刺激運動

3

立位での下肢筋力増強

4

外的リズムに合わせた平地歩行

5

T字杖を使用した応用歩行

10

第49回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先度が高いのはどれか。

1

電動車椅子の購入を家族に提案する。

2

下肢の漸増抵抗運動を行う。

3

四つ這い移動の練習を行う。

4

松葉杖歩行の練習を行う。

5

体幹装具を装着させる。

27

第49回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

Parkinson病のすくみ足を改善させる方法はどれか。

1

足下を注視する。

2

体幹を屈曲する。

3

踵を持ち上げる。

4

一歩目を小さく前に出す。

5

床に引かれた横線をまたぐ。

8

第49回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1

呼吸法

2

毎日10分間の散歩

3

体幹コルセットの装着

4

四肢の高負荷筋力トレーニング

5

肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

広告

11

第49回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1

座位時は足を挙上しておく。

2

移動時に車椅子を利用する。

3

立ち上がり運動を繰り返す。

4

前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5

右側プラスチック短下肢装具を装着する。

26

第49回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

Parkinson病に対するUPDRSを用いた理学療法の評価の説明で正しいのはどれか。

1

3段階の定性尺度で評価する。

2

安静時振戦はoff時に評価する。

3

着衣はon時とoff時に分けて評価する。

4

歩行中のすくみはon時のみで評価する。

5

得点が高いほど活動性が高いことを意味する。

27

第49回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

再燃を繰り返している多発性硬化症患者において、ステロイドパルス療法後に介助での座位が可能となり、理学療法が開始された。適切なのはどれか。

1

スクワット運動を行う。

2

座位バランスの安定化を促す。

3

自主練習として伝い歩きを指導する。

4

疼痛を伴うときには温熱療法を行う。

5

重錘を用いた筋力トレーニングを行う。

31

第49回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

前脊髄動脈症候群において損傷レベル以下で低下する感覚はどれか。

1

二点識別覚

2

運動覚

3

位置覚

4

温度覚

5

振動覚

33

第49回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。

1

常染色体劣性遺伝である。

2

下肢の腱反射は亢進する。

3

下肢の関節拘縮を生じやすい。

4

閉塞性換気障害を生じやすい。

5

前脛骨筋に仮性肥大を生じやすい。

広告