医用電気電子工学の過去問

国試第4回午後:第8問

誤っているのはどれか。

1:PACSは大量の医用画像をディジタル化して保管し必要時に検索し得るシステムである。

2:PACSではデータ圧縮や高速伝送に関する技術が必要である。

3:計量診断学には判別分析方法などの多変量解析が応用されることがある。

4:医用画像をディジタル化した際のデータ量は白黒画像もカラー画像も同じである。

5:エッジ・エンハンスメントは医用画像処理において有用である。

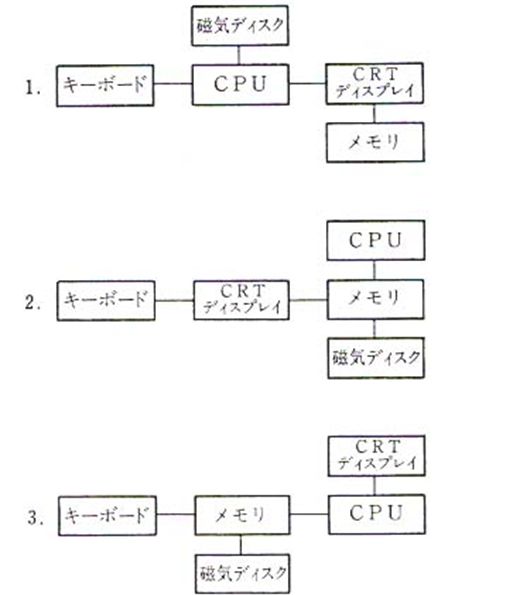

国試第4回午後:第7問

コンピュータの医療応用について正しいのはどれか。

a:ICカードや光カードが健康のために利用されている。

b:判別分析法は種々の検査データを多変量解析し正常と異常とを区別する方法である。

c:2枚の画像の差分をとり鮮明化する方法をサブトラクション法という。

d:各種の画像をディジタル化して管理するシステムをパッケージという。

e:病院管理業務情報は病歴情報と臨床検査情報とで構成される。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第6問

医療情報システムについて誤っているのはどれか。

1:健康管理情報において集団の正常値の方が個人の正常値よりも幅が狭い。

2:へき地医療情報システムに心電図電送解析システムが用いられることがある。

3:医療情報ネットワークにおける情報伝送の速度としてボーレイトが用いられる。

4:病院情報には病院管理情報のほか検査や病状観察に関する情報もある。

5:医師が診察室の端末装置から直接、検査指示などの患者の診療情報を入力するものをオーダリングシステムという。

国試第4回午後:第5問

正しい組合せはどれか。

a:汎用 ─────────── UNIX

b:人工知能向け言語 ───── ALGOL

c:事務処理用言語 ────── FORTRAN

d:機械語 ────────── C

e:医療情報向け言語 ───── MUMPS

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第2問

正しいのはどれか。

a:コンピュータの演算速度において、1GFLOPSは1秒間に浮動小数点を持つ数の計算を100万回実行し得ることを示す。

b:現在のコンピュータの主記憶装置にはICメモリがよく使用されている。

c:光ディスクは音楽用のCDと同じメディアを利用したものである。

d:磁気ディスクは書き込まれた情報を自由に書き直すことができる。

e:ROMは情報を書き直すことができるが電源を切ると情報は消える。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第9問

誤っているのはどれか。

1:判別分析法はいろいろな検査値を多変量解析する手法の一つである。

2:データ圧縮法は医用画像を見やすくするのに使われる。

3:サブトラクション法は2枚の医用画像の差分をとり画像を鮮明化する。

4:高速フーリエ変換は信号の持つ周波数成分を分析するのに使われる。

5:最法は確率・統計的推論を利用した計量診断法の一つである。