医用電気電子工学の過去問

国試第13回午後:第10問

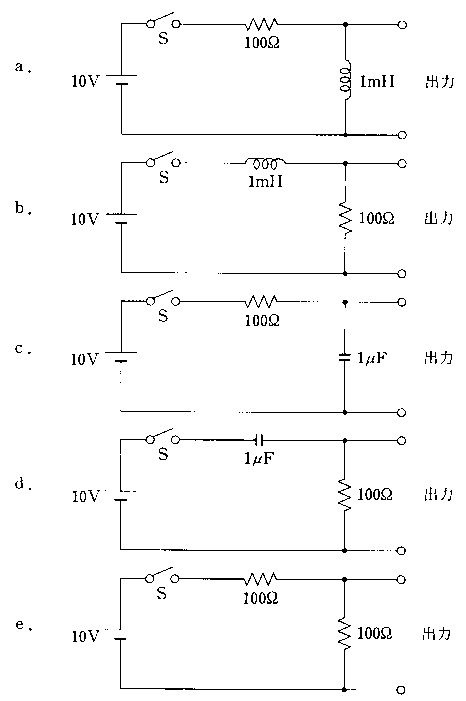

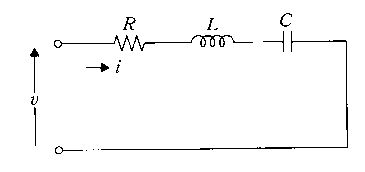

図の回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき、電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRなる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第8問

インダクタンス10mHに正弦波交流電流$2\sqrt2sin{\left(120\pi t\right)}$〔A〕が流れている。正しいのはどれか。

a:電流の実効値は2Aである。

b:電流の周波数は60Hzである。

c:インダクタンスの両端に発生する電圧の実効値は20mVである。

d:インダクタンスの両端に発生する電圧は電流より位相が遅れる。

e:インダクタンスの消費電力は0Wである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

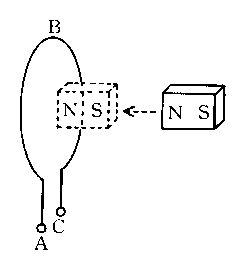

国試第13回午後:第4問

正しいのはどれか。

a:平行な2本の導線に逆方向の電流が流れると導線間に反発力が生じる。

b:2個の棒状磁石を平行に並べてもその間に力は働かない。

c:導線に電流を流したとき、その周りの磁界は変化しない。

d:直線電流と平行に電流と同じ向きに電子が移動すると電子は電流から遠ざかる方向の力を受ける。

e:発電機では磁界中で導体を動かすことによって起電力を発生させる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午後:第29問

論理演算で正しいのはどれか。$\left(\overline{X+Y}\right)\bullet\left(\overline{X\bullet{Y}}\right)=$

1:$X\bullet\overline{Y}$

2:$\overline{X}\bullet{Y}$

3:$\overline{X}\bullet\overline{Y}$

4:$X\bullet{Y}$

5:$\overline{X}+\overline{Y}$

国試第9回午後:第30問

コンピュータについて正しいのはどれか。

a:ネットワークの回線容量の単位はMIPSである。

b:一台のコンピュータを複数の利用者が時分割で使用するシステムをTSSという。

c:作成されたプログラムの何らかの不具合を取り除く作業をデバッグという。

d:一括してデーダ処理を行う方式をバッチ処理という。

e:ワークステーションはネットワーク用の端末や専用の処理装置を結ぶ中継点である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e