第36回国試午前41問の類似問題

国試第33回午後:第38問

非接地配線方式について正しいのはどれか。

a:絶縁変圧器の定格容量は 50 kVA 以下である。

b:絶縁変圧器の 2 次側から 1 次側への漏れ電流は 10 nA 以下である。

c:絶縁変圧器の 2 次側の対地インピーダンスが 50 kX 以下になると警報を発する。

d:地絡発生時の電源確保が主目的である。

e:多数の ME 機器を同時に使用すると警報が発生する可能性がある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午前:第78問

生体電気現象の計測について正しいのはどれか。

a:低周波領域では電極接触インピーダンスは周波数に比例する。

b:金属と電解液の接触面では静止電位が発生する。

c:電極に電流が流れると静止電位の他に電極と生体間に分極電圧が発生する。

d:生体と電極との接触インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

e:増幅器の入力インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第2回午後:第74問

JIS-T-1001「医用電気機器の安全通則」、JIS-T-1002「病院電気設備の安全基準」について正しいのはどれか。

a:形別装着部の分類は保護手段のみに基づいている。

b:非常電源はその電源供給継続時間のみにより一般、特別、瞬時特別に分類されている。

c:CF形機器では正常状態での患者洩れ電流を10μA以下に抑えている。

d:等電位化接地では患者の接触可能なすべての金属表面の電位差を10mV以下にしている。

e:接地ピン付きの3Pプラグのついた機器はすべてクラスI機器である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

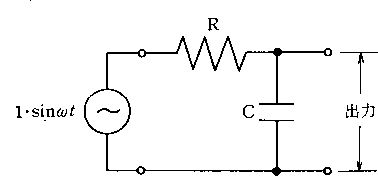

国試第12回午後:第7問

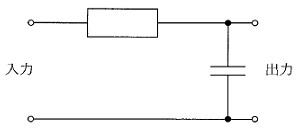

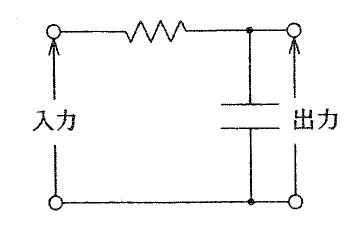

図の回路で入力電圧が $\sin{\omega{t}}$ のときの出力を $ A=\sin{\left(\omega t+\varphi\right)}$とすると正しいのはどれか。

1:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi=0$

2:$ A=\sqrt{1+(\omega CR)^2}\bullet\varphi=0$

3:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi=-{tan}^{-1}{\omega}CR$

4:$ A=\sqrt{1+(\omega CR)^2}\bullet\varphi=-{tan}^{-1}{\omega}CR$

5:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi={tan}^{-1}{\omega}CR$

国試第6回午後:第85問

電気的安全性点検について正しいのはどれか。

a:保護接地線の被覆の色は緑と黄の縞模様と決められている。

b:接地漏れ電流は電源極性を切り替えて測定し大きい方をとる。

c:着脱可能な電源コード内の保護接地線の抵抗値は、0.2Ω以内である。

d:患者漏れ電流-1の測定では患者装着部に100Vの電圧をかける。

e:保護接地線の日常点検はテスタによる導通テスト十分である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e