第38回ME2午後30問の類似問題

国試第9回午前:第68問

電気メス使用中に対極板装着部以外で熱傷がみられた。考えられる原因として誤っているのはどれか。

1:対極板の固定が不十分であった。

2:対極板コードが短めであった。

3:対極板コードがコイル状になっていた。

4:患者と手術台との間に血液がたまっていた。

5:患者が周囲の金展と接触していた。

国試第8回午前:第59問

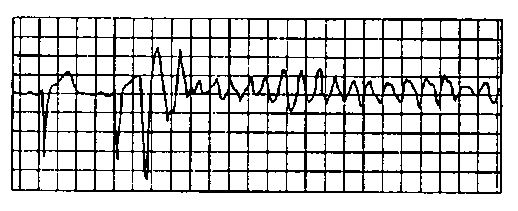

ICUで図のような心電図が記録された。 臨床工学技士の対応で正しいのはどれか。

a:除細動装置の準備をする。

b:心臓ペースメーカの準備をする。

c:心電計の故障をチェックする。

d:誘導コードの断線を調べる。

e:直ちに医師に連絡する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e