第35回ME2午前56問の類似問題

国試第3回午前:第81問

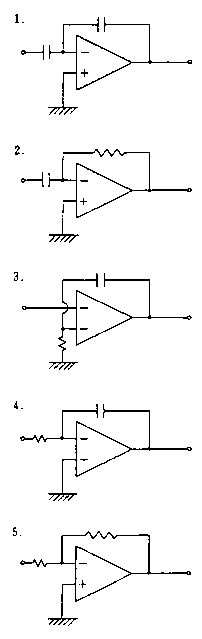

光→電気変換器を使用するのはどれか。

1:脳波計

2:筋電計

3:指先容積脈波計

4:pHメータ

5:眼振計

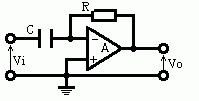

国試第21回午後:第16問

図の回路において入力電圧Viと出力電圧Voの関係を表す式はどれか。ただし、Aは理想演算増幅器とする。

1:$V_{0}=-\frac {1}{CR}\frac {dV_{i}}{dt}$

2:$V_{0}=-CR\frac {dV_{i}}{dt}$

3:$V_{0}=-\frac {1}{CR}\int V_{i}dt$

4:$V_{0}=-CR\int V_{i}dt$

5:$V_{0}=-\frac {R}{C}\int V_{i}dt$