第32回ME2午後43問の類似問題

国試第20回午前:第84問

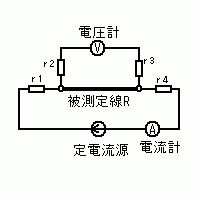

電気的安全性点検方法について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

a:接地漏れ電流は電源プラグを正極性として最大値を測定値とする。

b:絶縁外装の機器は外装漏れ電流を測定する必要がない。

c:B形装着部の患者漏れ電流IIIは測定する必要がない。

d:患者測定電流は測定端子を装着部の2本のリード線につないで測定する。

e:医用機器の定格電力は通常出力状態における平均消費電力である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e