第31回国試午前35問の類似問題

ME2第36回午後:第50問

電流刺激に対する人体の反応について正しいのはどれか。

1:体表面に電流が流れることによる電撃をミクロショックという。

2:心臓に直接0.1μAの商用交流電流が流れると心室細動が起こる。

3:流れる電流の電流密度が小さくなると熱傷の危険が生じる。

4:周波数500kHzにおける最小感知電流は約2μAである。

5:直流電流では電解質の電気分解により組織が損傷する危険がある。

国試第3回午後:第83問

(JIS改訂により不適切化)誤っているのはどれか。

a:患者漏れ電流-3はB型機器の信号入出力部にのった電源電圧による患者漏れ電流である。

b:接地漏れ電流の許容値は、機器の型別を問わず同じ値である。

c:患者漏れ電流-2の測定は、危険なので熟練者が行うべきである。

d:患者漏れ電流-1の測定では、単一故障状態での測定も必要である。

e:CF形機器の外装漏れ電流の許容値は、正常状態、単一故障状態ともBF形の1/10である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第3回午後:第89問

正しいのはどれか。

1:手に感じられない電流値でもミクロショックは起きる。

2:手に30mAの商用交流が流れても行動の自由は失われない。

3:人体は50~100Hzの交流に最も感じにくい。

4:心室細動を誘発するマクロショックとミクロショックの電流値の比は10,000:1である。

5:0.3mA程度の商用交流ではミクロショックを起こさない。

国試第15回午前:第85問

電気的安全性の測定について正しいのはどれか。

a:漏れ電流測定用電圧計の入力インピーダンスは100kΩ以上であればよい。

b:漏れ電流測定用電圧計の精度は誤差が10%以下であればよい。

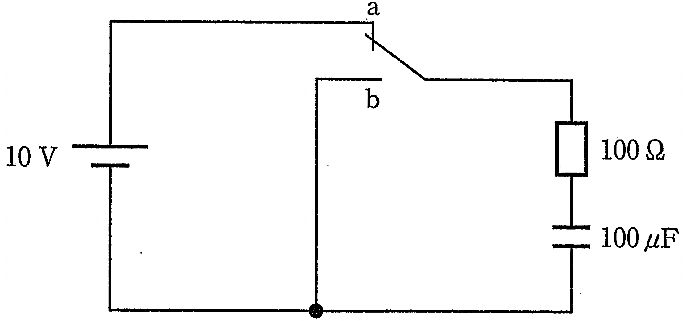

c:測定用電源ボックスを用いて電源導線1本の断線を模擬できる。

d:漏れ電流の測定のためディジタルテスタを用いてもよい。

e:EPRシステムでは接地センターと金属物体間の電位差は20mV以下であればよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第84問

クラスⅠ機器について正しいのはどれか。

1:接地漏れ電流は電源極性を切り換えて測定し、小さい方を漏れ電流とする。

2:外装漏れ電流は機器の外装と壁面接地端子間に測定器を挿入して測定する。

3:患者漏れ電流-1は患者装着部と外装との間に測定器を挿入して測定する。

4:患者漏れ電流-2はB形機器の信号入出力部に100Vをかけ、外装漏れ電流と同じように測定する。

5:患者漏れ電流-3はBF形、CF形機器の患者装着部に100Vをかけ、外装漏れ電流と同じように測定する。

国試第20回午前:第80問

手術直後に電気メスが原因と思われる熱傷が発見された。とるべき処置として正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

a:ディスポーザブル対極板を回収しで保管した。

b:電気メス本体の高周波漏れ電流を測定した。

c:併用心電図モニタの患者漏れ電流Iを測定した。

d:原因究明が終るまで患者を手術室にとどめた。

e:患者の許可を得て熱傷部位の写真を撮った。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e