第24回国試午後3問の類似問題

国試第36回午前:第4問

投与後に最高薬物血中濃度に達するのが最も速い投与経路はどれか。

1:静脈内注射

2:筋肉内注射

3:皮下注射

4:直腸内投与

5:経口投与

国試第20回午前:第9問

薬物の効果発現が最も速いのはどれか。(臨床薬理学)

1:経口投与

2:直腸内投与

3:筋肉内注射

4:静脈内注射

5:皮下注射

国試第31回午前:第4問

血液中に移行する前に肝臓で代謝を受ける(初回通過効果がある)薬剤の投与方法はどれか。

1:舌 下

2:経 口

3:吸 入

4:直腸内

5:静脈注射

国試第11回午前:第44問

薬物投与について正しいのはどれか。

a:心肺蘇生時には皮下注射を選択する。

b:カテコールアミンは気管内投与でも有効である。

c:薬効出現は筋注より静注の方が速い。

d:極量とは生命に危険を及ぼす投与量である。

e:経口投与では副作用はない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第38回午前:第4問

薬物動態について正しいのはどれか。

1:筋肉内注射の効果発現までの時間は静脈内注射よりも短い。

2:静脈内注射の血中濃度持続時間は筋肉内注射よりも長い。

3:用量反応曲線の50%有効量とは臨床研究で50%の被験者に効果が出る用量である。

4:用量反応曲線の50%致死量とは動物実験で50%の動物が死亡する用量である。

5:生物学的半減期の4倍の時間が経過すると血中濃度は1/8になる。

国試第28回午前:第4問

薬物について正しいのはどれか。

a:脳には全身循環から薬物が移行しやすい。

b:直腸内投与の方が経口投与よりも効果発現は早い。

c:血衆蛋白と結合したものは薬理作用をもたない。

d:生体内利用率とは経口投与薬物のうち全身を循環する薬物の割合を示す。

e:生物学的半減期は投与薬物が血中から消失するまでの時間の 1/2 の時間である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午後:第3問

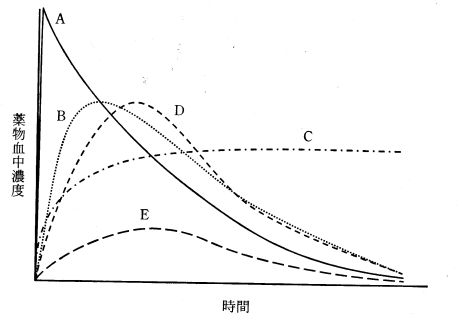

薬物の投与経路による血中濃度推移を図に示す。 持続点滴静注はどれか。

1:A

2:B

3:C

4:D

5:E

ME2第30回午前:第48問

冠動脈インターベンションに用いられる薬剤溶出性ステントに塗布された薬剤は血管再狭窄の防止を目的とするが、この薬剤のおもな作用はどれか。

1:血栓溶解作用

2:血液凝固作用

3:血小板凝集抑制作用

4:細胞増殖抑制作用

5:細胞増殖促進作用

国試第19回午前:第43問

抗不整脈薬として用いるのはどれか。(臨床薬理学)

a:アンギオテンシン変換酵素阻害薬

b:ニトログリセリン

c:ウロキナーゼ

d:リドカイン

e:カルシウム拮抗薬

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午後:第45問

適切な組合せはどれか。

a:直接血液灌流法(血液吸着) ―――――---- 薬物中毒

b:血液濾過法 ―――――――――――――-- 緑内障

c:CAVH(持続血液濾過法) ―――――------- 多臓器障害

d:ECUM(体外限外濾過法) ――-------――― 肥満

e:DFPP(二重濾過血漿分離法) ―------------二次性上皮小体(副甲状腺)機能亢進症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第1回午前:第43問

中枢神経系用薬でないのはどれか。

1:サクシニルコリン

2:ハロセン

3:バルビツレイト

4:モルヒネ

5:ベンゾジアゼパム