第38回午前第10問の類似問題

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: ベッド柵を用いた寝返り訓練

2: 血圧測定しながらの座位訓練

3: 手関節背屈の抵抗運動

4: 大胸筋の筋力強化訓練

5: 胸郭モビリゼーション

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

25歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。頸椎脱臼骨折の観血整復固定術後4日目。多発性肋骨骨折を合併し呼吸管理を行っている。早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: タッピングによる排痰訓練を行う。

2: 肩関節の自動介助運動を行う。

3: 肩関節の可動域訓練は屈曲90°までに留める。

4: ベッドアップでの頭部挙上訓練を行う。

5: 下肢の他動運動を行う。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

51歳の男性。仕事中に3 mの高さから転落し、外傷性脳損傷を生じ入院した。受傷2週後から作業療法を開始した。3か月が経過し運動麻痺はみられなかったが、日付がわからない、1日のスケジュールを理解できない、感情のコントロールが難しい、複雑な作業は混乱してしまうなどの状態が続いた。作業療法で適切なのはどれか。

1: 静かな環境で行う。

2: 新規課題を毎日与える。

3: 複数の作業療法士で担当する。

4: 不適切な言動には繰り返し注意する。

5: 集団でのレクリエーション活動を導入する。

- 答え:1

- 解説:この患者は外傷性脳損傷により記憶障害、前頭葉機能障害、遂行機能障害が見られるため、静かな環境で行う作業療法が適切である。

- 静かな環境で行うことは、感情のコントロールが難しい患者にとって適切であり、外界からの刺激量を調節し感情の高ぶりが生じにくくなる。

- 新規課題を毎日与えることは、この患者にとって混乱を招く可能性があるため適切ではない。長期的に慣れ親しんだ活動が適する。

- 複数の作業療法士で担当することは、患者が混乱する可能性があるため適切ではない。担当する作業療法士は一人とし、作業の指示も統一した方法で行うべきである。

- 不適切な言動に対して繰り返し注意することは、患者の感情を逆なでする可能性があるため適切ではない。注意する際は、自尊心を損なわないように配慮するべきである。

- 集団でのレクリエーション活動は、作業が複雑になりやすく、処理すべき情報も過多となるため、個別対応のほうが望ましい。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第8問

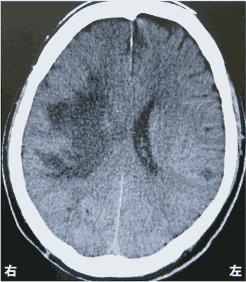

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第67問

アテトーゼ型脳性麻痺の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 姿勢筋緊張の調節

2: 原始反射抑制肢位の保持

3: 重錘バンドによる不随意運動の抑制

4: 関節中間位での運動制御

5: 四つ這いでの肩周囲筋の同時収縮促通

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第85問

脳卒中片麻痺急性期のポジショニングで正しい組合せはどれか。

1: 頸 部 − 伸展位

2: 肩関節 − 内旋位

3: 手関節 − 背屈位

4: 股関節 − 外旋位

5: 足関節 − 底屈位

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第71問

脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1: 強制的な関節可動域運動は異所性骨化の原因となる。

2: 起立性低血圧は対麻痺よりも四肢麻痺で起こりやすい。

3: 自律神経過反射は第5胸髄節以上の損傷で起こりやすい。

4: 呼吸機能では1秒率は低下するが、%肺活量は正常である。

5: 高位頸髄損傷では消化性潰瘍が起こりやすい。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第19問

24歳の女性。2日前に室内での火災に巻き込まれ救急搬送された。35%の範囲の熱傷と診断され入院中。意識は清明。顔面から前頸部も受傷し煤のような色の痰がでる。肩甲帯から上腕にかけては植皮が必要な状態。骨盤と下肢とに傷害はみられない。この時期の理学療法として適切なのはどれか。

1: 患部局所の浮腫に対する弾性包帯による持続圧迫

2: 下肢に対する80%MVCでの筋力増強

3: 背臥位での持続的な頸部伸展位の保持

4: 尖足予防のための夜間装具の装着

5: Squeezingによる排痰

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第8問

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0~20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。装具の調整で正しいのはどれか。

1: 足継手の可動範囲を背屈0~5度に設定する。

2: スウェーデン式膝装具を併用する。

3: Tストラップを追加する。

4: 外側ウェッジを入れる。

5: 装具の踵を高くする。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第47問

脳血管障害片麻痺患者の更衣指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 靴下は座位ではく。

2: 靴下の着脱の導入はソックスエイドを用いる。

3: 下衣は非麻痺側下肢から先に通す。

4: 前開き式上衣は先に麻痺側の上肢を通す。

5: かぶり式上衣は先に非麻痺側の上肢を通す。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

脳卒中片麻痺の病的共同運動で正しいのはどれか。

1: 肩甲骨挙上に伴う肘関節伸展

2: 肘関節屈曲に伴う手関節背屈

3: 股関節外転に伴う膝関節伸展

4: 股関節内旋に伴う膝関節屈曲

5: 膝関節屈曲に伴う足関節背屈

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第31問

顔面と上下肢に感覚脱失を呈する脳卒中片麻痺の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 麻痺手使用を控える。

2: 湯呑を非麻痺側で把持する。

3: 両手での車椅子駆動を勧める。

4: 屋内ではスリッパ使用を勧める。

5: 髭剃りはT字カミソリを勧める。

- 答え:2

- 解説:脳卒中片麻痺の患者に対する生活指導では、効果と有害事象を比較して適切性を判断する必要があります。感覚脱失がある場合、視覚で体性感覚を代償しながら行動を行うことが重要です。

- 麻痺手の使用を控えると、麻痺手の不使用・不認知が生じる危険があるため、適切ではありません。

- 湯呑のような熱く重いものは、非麻痺側で把持させた方が安全であるため、適切です。麻痺側で湯呑を把持すると、火傷のほか、落としてケガをする危険がある。

- 両手での車椅子駆動は、感覚のない麻痺側を車輪に巻き込んで負傷する危険性があるため、適切ではありません。

- 感覚脱失した足に脱げやすいスリッパを使用すると、スリッパのズレや脱げたことに気づかず、転倒の危険性が高まるため、適切ではありません。靴を履いた方がよい。

- T字カミソリで髭剃りをすると、感覚脱失の部分では皮膚を傷つけたときにわかりにくいため、適切ではありません。電動シェーバーを使用した方が安全である。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第6問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。この患者が立位をとったところ、不安定で突進するような現象(pulsion)がみられるために介助が必要であった。この現象がみられる方向はどれか。

1: 後方

2: 前方

3: 右側方

4: 左側方

5: 全方向

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する