第38回午前第10問の類似問題

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第61問

立位保持困難な脳卒中片麻痺患者に対する傾斜台を用いた立位保持訓練の目的として適切でないのはどれか。

1: 尖足の予防

2: 覚醒レベルの向上

3: 立位感覚の維持

4: 下肢の骨粗鬆症予防

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第30問

脳卒中片麻痺の亜脱臼に対する肘屈曲型アームスリングのチェックアウトで正しいのはどれか。

1: 頸部で上肢を支持する。

2: 肩関節は内旋位とする。

3: 前腕は回外位とする。

4: 手関節は掌屈位とする。

5: 手部は肘関節より低くする。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第30問

40歳の男性。右橈骨神経麻痺で長橈側手根伸筋の徒手筋力テストは1(Trace)。EMGバイオフィードバック療法で誤っているのはどれか。

1: 治療法の原理を十分説明する。

2: 静かな室内で実施する。

3: 前腕肢位を中間位で行う。

4: 記録電極を前腕尺側に設置する。

5: 筋電波形の閾値設定は細かく調節する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第90問

脳梗塞の発生部位と出現する症状の組合せで正しいのはどれか。

1: Broca領域 ── 遂行機能障害

2: 右小脳半球 ── 左上下肢の運動失調

3: 右内包後脚 ── 左上下肢の運動麻痺

4: 左前頭葉 ── 左半側空間無視

5: 左放線冠 ── 感覚性失語

- 答え:3

- 解説:脳梗塞の発生部位によって出現する症状は異なります。この問題では、それぞれの部位における症状を正確に理解することが求められています。

- Broca領域は運動性失語の症状が現れる部位であり、遂行機能障害は前頭葉で見られるため、この選択肢は誤りです。

- 右小脳半球では、右(同側)上下肢の運動失調が見られるため、この選択肢は誤りです。小脳半球の症状には、同側上下肢の運動失調や筋緊張の低下が含まれます。

- 右内包後脚では、左上下肢の運動麻痺が見られるため、この選択肢は正しいです。

- 左前頭葉では非流暢性失語が見られるため、この選択肢は誤りです。左半側空間無視は、右頭頂葉後部で見られる症状です。

- 左放線冠は部位によって様々な症状が現れますが、感覚性失語はWernicke領域で見られるため、この選択肢は誤りです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第8問

65歳の女性。左被殻出血。発症後4日。ベッドサイドでの作業療法が開始された。JCS(Japan Coma Scale)はⅠ‐1だが問いかけに対する返答に間違いが多い。初回の作業療法評価として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: STEF

2: 関節可動域測定

3: 三宅式記銘力検査

4: カナダ作業遂行測定(COPM)

5: Brunnstrom法による運動検査

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第35問

63歳の女性。脳血管性認知症。55歳の頃、一過性脳虚血発作で倒れたことがある。最近、そのような事実はないのに、「息子たちが無断で家の売却の話を進めた」と被害的になり、興奮状態となった。また、日中から雨戸を閉めきり、「家中に虫がいる」と言うようになり入院した。入院後は、問題行動も消失し、作業療法の導入が計画された。作業療法開始時の留意点として適切でないのはどれか。

1: 一過性脳虚血発作の兆候に注意する。

2: 指示の理解能力を評価する。

3: 被害的な話の真偽を確かめる。

4: 家での生活リズムについて聞く。

5: せん妄の有無を確かめる。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行練習

3: 右大腿四頭筋の筋力増強運動

4: 四つ這いでの移動練習

5: 車椅子による移動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

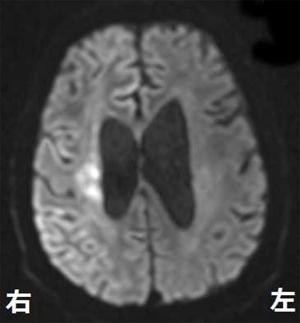

第49回午前:第3問

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

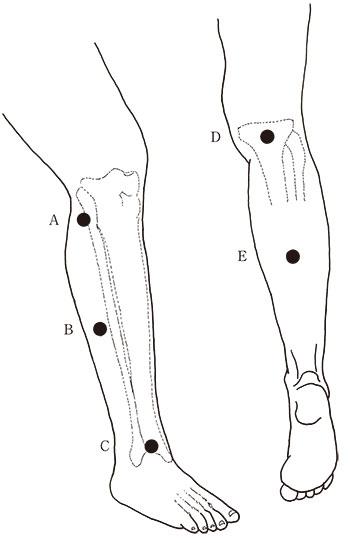

第51回午前:第10問

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第21問

50歳の女性。球麻痺症状で発症した筋萎縮性側索硬化症。発症後1年経過。自営業世帯の主婦で、病前は家業の経理を行っていた。現在、筋力は上肢近位筋群3(Fair)、上肢遠位筋群2(Poor)、下肢筋群4(Good)である。最近、肺炎を2回起こしている。この患者への対応で緊急度が低いのはどれか。

1: コミュニケーションエイドの検討

2: 呼吸体操の指導

3: 飲み込みやすい食品の紹介

4: 不安や恐れへの相談

5: 移乗介助用リフターの導入

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第56問

脳卒中片麻痺急性期のポジショニングで正しい組合せはどれか。

1: 手関節 - 掌屈位

2: 肘関節 - 伸展位

3: 肩関節 - 内旋位

4: 股関節 - 外旋位

5: 足関節 - 底屈位

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

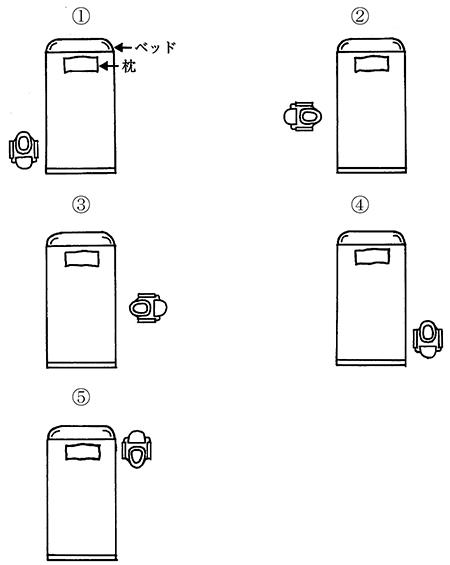

第53回午前:第16問

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第72問

脳卒中片麻痺患者にみられる症状で転倒と関連が少ないのはどれか。

1: 痴呆

2: 深部感覚障害

3: 夜間せん妄

4: 視空間失認

5: 失語症

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

5歳の男児。脳性麻痺で痙直型四肢麻痺である。粗大運動機能は側臥位までの寝返りが可能。背臥位と背臥位から引き起こしたときの状態を図に示す。臨床症状として可能性が低いのはどれか。

1: 足クローヌス陽性

2: 下肢の伸筋共同運動

3: 緊張性迷路反射の残存

4: パラシュート反応陽性

5: 股関節外転の可動域制限

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する