第57回午前第11問の類似問題

第39回午前:第9問

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴えた。上半身の著明な発汗がみられ、脈拍は42/分であった。適切でないのはどれか。

1: 意識障害を確認する。

2: 血圧を測定する。

3: 頭部を低くする。

4: 留置バルーンカテーテルを開放する。

5: 便通を確認する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

55歳の男性。慢性腎不全。高血圧症を合併。外来にて3年間、週2回前腕シャントによる人工透析を受けていた。日常生活で強い倦怠感を覚え独歩にて来院した。基礎体力改善のための運動療法で適切でないのはどれか。

1: 血圧はシャントのない側で測る。

2: 転倒に注意する。

3: 筋力強化は等尺性運動で行う。

4: ヘモグロビン値に注意する。

5: 運動指標として心拍数を利用する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20 mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 食事5点

2: 歩行6点 ― 食事6点

3: 歩行5点 ― 食事6点

4: 歩行5点 ― 食事7点

5: 歩行4点 ― 食事7点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第6問

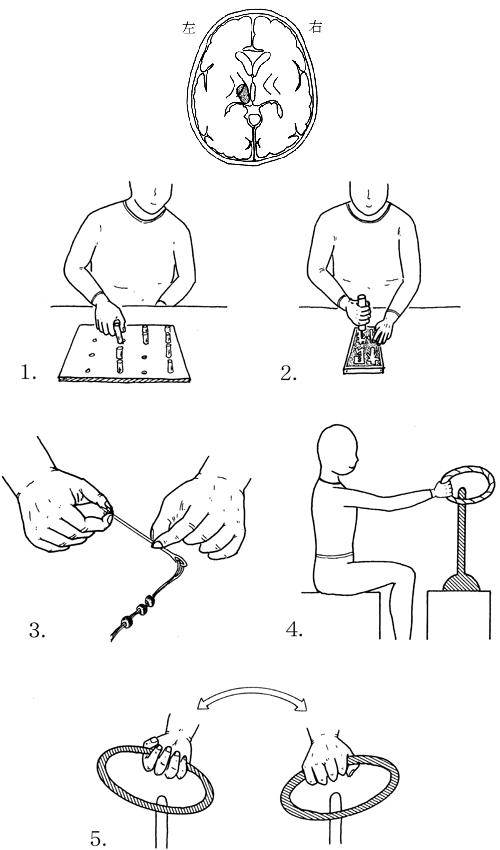

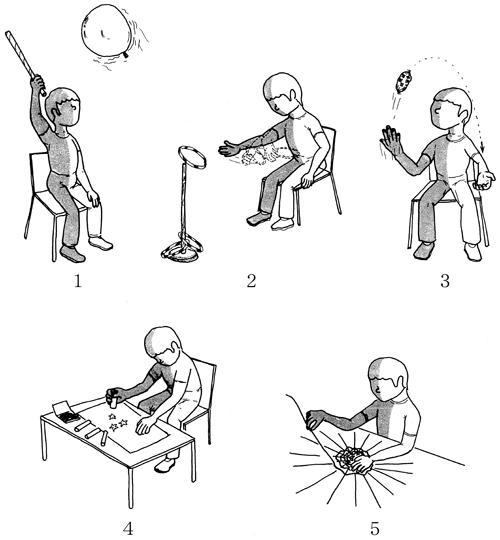

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

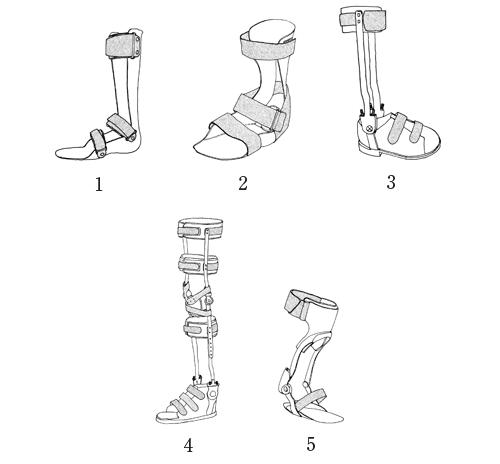

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第37問

疾患や病態とそれに対する福祉用具の組合せで適切なのはどれか。

1: 胸髄損傷――――マウススティック

2: 関節リウマチ――ドアノブレバー

3: 半側空間無視――透明文字盤

4: 脳卒中片麻痺――L字杖

5: 皮質性感覚失語―人工喉頭

- 答え:2

- 解説:この問題では、疾患や病態に対して適切な福祉用具を選ぶことが求められています。選択肢の中で適切な組み合わせは、関節リウマチとドアノブレバーです。

- 胸髄損傷では上肢の障害はないため、マウススティックは必要ありません。マウススティックは、頸髄損傷者など上肢運動機能が障害された場合に用いられます。

- ドアノブレバーは、関節リウマチ患者の関節保護のために用いられます。手指の小関節を尺側に回転させることなくドアノブを回すことができるため、適切な福祉用具です。

- 透明文字盤は、気管切開手術や筋萎縮性側索硬化症など、発声での意思伝達が困難な場合に用いられます。半側空間無視の場合、文字盤の左半側を認識できない可能性があり、使用は適切ではありません。

- 脳卒中片麻痺で杖を使用する場合は、L字杖よりも安全性の高いT字杖が望ましいです。L字杖は、ステッキ部分に対してグリップが手前側に偏っており、グリップに垂直に荷重するのが困難なため、T字杖よりも安全性に劣ります。

- 皮質性感覚失語は、内容の理解は困難なものの、復唱が可能な失語であり、発声自体は可能です。人工喉頭は、喉頭摘出者に対する直接的な代替手段として用いられるため、皮質性感覚失語には適応ではありません。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

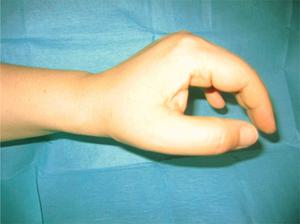

48歳の女性。上肢の麻痺を訴え受診した。患者が、手関節と手指を、軽度屈曲位にした状態から伸展しようとしたときの手の写真を示す。この病態の原因はどれか。

1: 橈骨神経上位麻痺

2: Guyon管症候群

3: 前骨間神経麻痺

4: 後骨間神経麻痺

5: 肘部管症候群

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

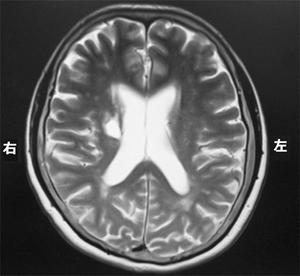

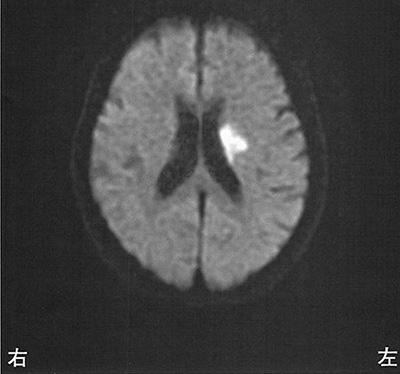

第49回午前:第4問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第31問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 更衣動作の前開きシャツは、非麻痺側上肢から着る。

2: 移動動作では、車椅子を麻痺側上下肢で操作する。

3: 更衣動作訓練の導入時には、丸首シャツを用いる。

4: 洗体動作では、長めのループ付きタオルで背中を洗う。

5: トイレ動作では、壁のL字型手すりを使って移乗する。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1: 調理訓練の献立作成

2: 頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3: 100ピースのジグソーパズル作り

4: 左端に印しを付けた文章の模写

5: トランプのマークによる分類

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第4問

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

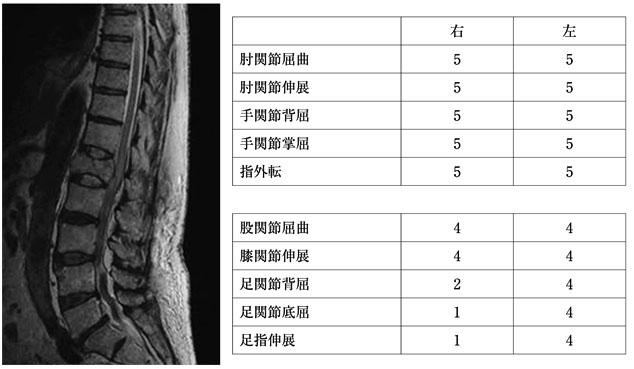

第47回午後:第11問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第11問

65歳の男性。喫煙者。10年前から高血圧、高脂血症、糖尿病で内服治療をしている。4週前に外傷性第5胸髄損傷、完全対麻痺で入院。入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%。入院後1週で離床訓練が開始された。この患者が上肢エルゴメーター運動を実施中に、急に動悸と左肩周囲の違和感を訴えた。直ちに運動を中止し安静にさせたところ症状は数分で消失した。症状消失後のバイタルサインに異常を認めなかった。この症状の原因として考えられるのはどれか。

1: 低血糖

2: 起立性低血圧

3: 急性心筋梗塞

4: 労作性狭心症

5: 自律神経過反射

- 答え:4

- 解説:この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 低血糖は、血糖値が低下することで起こる症状であるが、この患者の入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%であり、低血糖の症状とは一致しない。

- 起立性低血圧は、立ち上がることで血圧が低下し、めまいや立ちくらみが生じる症状である。しかし、この患者は上肢エルゴメーター運動中に症状が現れたため、起立性低血圧の原因とは考えにくい。

- 急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態になることで起こる症状である。しかし、この患者の症状は運動を中止し安静にさせることで数分で消失したため、急性心筋梗塞の症状とは一致しない。

- 労作性狭心症は、心臓への酸素供給が運動により増加した酸素需要に追いつかず、心筋虚血が生じる症状である。この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 自律神経過反射は、自律神経系の過剰な反応により血圧や心拍数の変動が生じる症状である。しかし、この患者の症状は運動中に現れ、運動を中止し安静にさせることで消失したため、自律神経過反射の原因とは考えにくい。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第6問

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 運動失調

4: 嚥下障害

5: 視野障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第8問

70歳の男性。肺癌末期だが意識は清明で四肢筋力も保たれている。感覚障害や四肢の浮腫もない。最近徐々に嗄声が出現した。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 反回神経麻痺

2: Raynaud現象

3: Pancoast腫瘍

4: 上大静脈症候群

5: Lambert-Eaton症候群

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第21問

疾患と作業種目との組合せで適切なのはどれか。

1: 呼吸器疾患-木工

2: 関節リウマチ-タイルモザイク

3: Parkinson病-毛糸のかぎ針編み

4: 脊髄小脳変性症-卓球

5: 筋萎縮性側索硬化症-パソコン

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する