第50回午後第32問の類似問題

第55回午前:第29問

関節リウマチ患者の動作と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 靴下を脱ぐ――――ソックスエイド

2: ドアの開閉――――ドアノブレバー

3: タオルをしぼる――ループ付きタオル

4: 瓶の蓋を開ける――マジックハンド

5: キーボード操作――キーボードカバー

- 答え:2

- 解説:関節リウマチ患者に適した自助具は、関節の負担を軽減し、日常生活動作をサポートするものです。この問題では、それぞれの選択肢において、自助具が関節リウマチ患者に適しているかどうかを判断する必要があります。

- ソックスエイドは靴下を履く際に使用する自助具であり、靴下を脱ぐ際には適していません。靴下を脱ぐ際にはリーチャーなどを利用することが適切です。

- ドアノブレバーは関節リウマチ患者に適した自助具で、手指の小関節を尺側に回転させることなくドアノブを回すことができます。これにより、関節の負担を軽減することができます。

- ループ付きタオルは片麻痺患者などに適した自助具で、両側上肢を使用したタオルの操作が困難な場合に使用されます。関節リウマチ患者には適しておらず、タオルをしぼる際には脱水機などを用いることが適切です。

- マジックハンドはリーチ動作を補う自助具で、座位のままでも床の物品を把持することができます。しかし、瓶の蓋を開ける自助具ではないため、この選択肢は正しくありません。

- キーボードカバーは協調運動障害のある患者に適した自助具で、他のキーに触れずに目的のキーだけを押せるように補助します。関節リウマチ患者には適していないため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第83問

正しい組合せはどれか。

1: 重症筋無力症-運動失調

2: パーキンソン症候群-企図振戦

3: フリードライヒ失調症-Romberg徴候陰性

4: ギラン・バレー症候群-腱反射亢進

5: 脊髄空洞症-解離性感覚障害

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第37問

上肢の障害と装具の組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩腱板断裂 ― 肩外転装具

2: 肘関節屈曲位拘縮 ― ターンバックル式肘装具

3: 鷲手 ― Oppenheimer(オッペンハイマー)型装具

4: スワンネック変形 ― 指用ナックルベンダー

5: ボタン穴変形 ― 指用逆ナックルベンダー

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第51問

筋萎縮性側索硬化症患者の状態とADL上の工夫との組合せで誤っているのはどれか。

1: 気管切開-透明文字盤

2: 発声の低下-家人を呼ぶためのチャイム

3: 手指筋力低下-ワンスイッチ入力

4: 歩行障害-骨盤帯付長下肢装具

5: 下肢の痙性麻痺-回転移乗盤による移乗

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第52問

筋萎縮性側索硬化症患者に必要でないのはどれか。

1: 自己導尿セット

2: 手関節固定装具

3: 頭部懸垂型保持装具

4: ベルクロファスナー付き衣服

5: ポータブルスプリングバランサー(PSB)

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第59問

片麻痺患者の自助具で適切でないのはどれか。

1: 台つき爪切り

2: 洗体ブラシ

3: 滑り止めシート

4: 釘付きまな板

5: ソックスエイド

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第57問

麻痺と下肢装具との組合せで正しいのはどれか。

1: 痙直型片麻痺-骨盤帯付長下肢装具

2: 強剛型両麻痺-交互歩行装具(RGO:Reciprocating Gait Orthosis)

3: 大腿神経麻痺-PTB式免荷装具

4: 脛骨神経麻痺-後方制動足継手付短下肢装具

5: 腓骨神経麻痺-靴べら型短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第90問

疾患と住宅環境整備との組合せで誤っているのはどれか。

1: 片麻痺-室内段差の解消

2: 慢性関節リウマチ-座面の高い便座

3: 対麻痺-天井走行式リフター

4: パーキンソン症候群-電動ベッド

5: 失調症-手すり

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第61問

多発性硬化症の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙 縮-全身温浴

2: 廃用性筋力低下-等張性筋力増強

3: 運動失調-重錘負荷

4: 耐久力低下-ボルグ指数11の運動

5: 歩行時尖足-短下肢装具

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第83問

誤っている組合せはどれか。

1: 先天性股関節脱臼 − リーメンビューゲル装具

2: 特発性側弯症 − ボストン装具

3: 正中神経麻痺 − Thomasスプリント

4: 関節リウマチ − フィラデルフィアカラー

5: Perthes病 − 股関節外転装具

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第30問

筋疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 皮膚筋炎 — 叩打ミオトニア

2: 筋強直性ジストロフィー — 有痛性強直性けいれん

3: 肢帯型筋ジストロフィー — 動揺性歩行

4: Becker型筋ジストロフィー — floppy infant

5: Duchenne型筋ジストロフィー — 翼状肩甲

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第51問

正しいのはどれか。

1: 頸髄損傷者(第4頸髄節まで機能残存)の移乗-ベルトタイプの吊り具

2: 片麻痺者(上下肢とも共同運動レベル)の入浴-片手に洗体用ミトン

3: 両上腕切断者の排便-洗浄器付き便座

4: アテトーゼ型脳性麻痺者の食事-スプリング・バランサー

5: 失調症者の更衣-リーチャー

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第68問

小児における疾患と作業療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 自閉症 − トランポリン

2: Down症 − リズムダンス

3: 若年性関節リウマチ − 刺 繍

4: 注意欠陥多動性障害(ADHD) − ブランコ

5: Duchenne型筋ジストロフィー − パソコンゲーム

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第71問

上肢の運動失調が著明な患者に適切でないのはどれか。

1: 文字盤を大きくした電話機

2: 太柄のスプーン

3: 吸い口付湯呑み

4: リーチャー

5: 歩行車

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第38問

装具と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1: Jewett型装具 ——————————————橈骨神経麻痺

2: Milwaukee装具——————————————先天性股関節脱臼

3: Oppenheimer型装具————————————胸椎圧迫骨折

4: Riemenbügel(リーメンビューゲル)装具——側弯症

5: SOMI装具 ————————————————頸椎環軸骨折

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

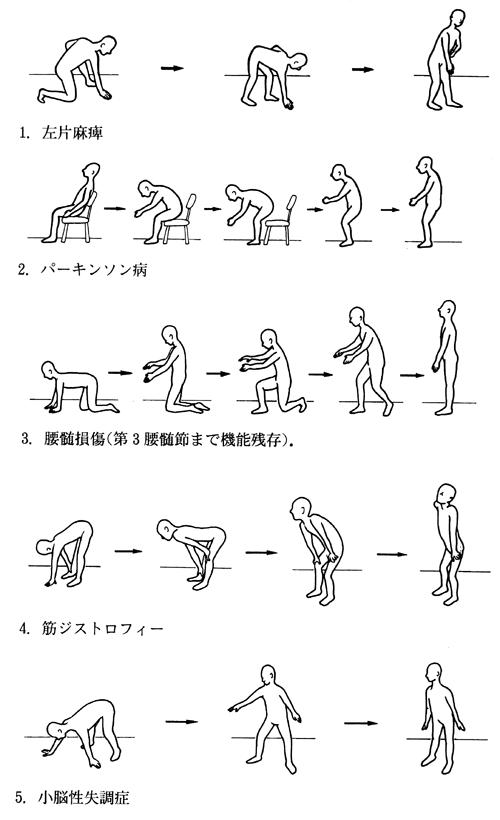

第35回午前:第31問

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第35問

筋萎縮性側索硬化症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 1. うつ症状はまれである。

2: 2. 眼球運動が障害されやすい。

3: 3. 食時動作にBFOが用いられる。

4: 4. 漸増抵抗訓練によって筋力を維持する。

5: 5. 食塊の咽頭への送り込みが障害されやすい。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する