答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第48回 午前 第40問

20件の類似問題

認知行動療法で正しいのはどれか。 ...

広告

81

第50回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

認知療法について正しいのはどれか。

1

認知の歪みに働きかける。

2

認知機能の改善効果がある。

3

幼少期のこころの問題を主な対象とする。

4

自動思考は無意識であるため同定しない。

5

悲観的な思考を楽観的な思考に置き換える。

80

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

認知症高齢者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

複数の課題を提供する。

2

絵や文字を併用し説明する。

3

作業療法士が交代で指導する。

4

できない作業を中心に練習する。

5

小集団で参加メンバーを固定する。

81

第45回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

心理療法で正しいのはどれか。

1

陽性転移の出現を目標とする。

2

逆転移を認識したときは治療を中止する。

3

自律訓練法では不安階層表を作成させる。

4

絵画療法は統合失調症急性期に有効である。

5

バイオフィードバックはオペラント条件付けを用いた手法である。

78

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

疾患と治療法との組合せで適切なのはどれか。

1

認知症 - 催眠療法

2

人格障害 - 森田療法

3

統合失調症 - 回想法

4

気分障害 - 認知行動療法

5

発達障害 - 自律訓練法

100

第52回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

再発に高EE〈Expressed Emotion〉が深く関与している統合失調症患者の治療に有効なのはどれか。

1

自律訓練法

2

認知行動療法

3

生活技能訓練

4

家族心理教育

5

レクリエーション

広告

44

第49回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

認知・思考障害の強い統合失調症患者に対する認知行動療法で適切なのはどれか。

1

考えを文字にして表す。

2

一日の活動を記録して振り返る。

3

コラム法を用いて状況を吟味する。

4

問題行動を思い返して内省を深める。

5

相手の気持ちや状況の理解に焦点を当てて振り返る。

78

第34回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

精神科作業療法の初回評価で適切なのはどれか。

1

複数の種目を同時に行う。

2

複雑な種目で行う。

3

種目は一定の設定場面で行う。

4

患者が希望した種目で行う。

5

退院後の希望にそった種目を行う。

59

第34回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

適切でない組合せはどれか。

1

精神分析療法-自由連想法

2

生活技能訓練-ロールプレイ

3

集団精神療法-リラクセーション

4

行動療法-オペラント学習

5

森田療法-絶対臥褥

47

第48回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

神経症性障害の作業療法で正しいのはどれか。

1

集団行動を優先する。

2

感情表現の機会をもつ。

3

症状出現の理由を言語化させる。

4

アンビバレンツな言動を指摘する。

5

身体化症状が増える場合は中止する。

81

第48回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

精神療法とその技法の組合せで正しいのはどれか。

1

精神分析 − あるがまま

2

内観療法 − 自由連想法

3

認知療法 − 自動思考

4

箱庭療法 − 造園作業

5

森田療法 − 身調べ

広告

40

第47回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

MMSE(Mini Mental State Examination)10点の認知症患者の作業療法の目的で正しいのはどれか。

1

聴覚の刺激

2

生活習慣の形成

3

抽象概念の形成

4

新しい課題の提供

5

記憶のトレーニング

77

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

認知症患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

集団内での交流を促す。

2

参加メンバーを毎回入れ替える。

3

休憩は患者のペースでとらせる。

4

複数の作業療法士が交替で担当する。

5

患者が慣れ親しんだ種目を設定する。

81

第46回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

学習理論に基づく技法を用いた療法はどれか。

1

内観療法

2

箱庭療法

3

交流分析

4

認知行動療法

5

精神分析療法

58

第35回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

誤っている組合せはどれか。

1

森田療法-日記指導

2

生活機能訓練-ロールプレイ

3

自律訓練法-リラクセーション

4

実存分析-自由連想法

5

集団精神療法-相互交流

14

第47回 午後

|

作業療法士実地問題

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。その後、興奮が落ち着き、作業療法室に定期的に通うようになった。今後の作業療法での留意点で適切なのはどれか。

1

個室で作業を行う。

2

薬物の作用を学習させる。

3

病気の説明を繰り返し行う。

4

作業手順を1工程ずつ説明する。

5

長時間かけて仕上げる作業を課題に選ぶ。

広告

81

第52回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

模擬場面でのリハーサルを技法として用いるのはどれか。

1

内観療法

2

箱庭療法

3

森田療法

4

認知行動療法

5

支持的精神療法

32

第45回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

症状と治療法との組合せで正しいのはどれか。

1

1. 失行症-自己教示法

2

2. 半側無視-間隔伸張法

3

3. 記憶障害-誤りなし学習

4

4. 注意障害-観察学習

5

5. 遂行機能障害-プリズム適応療法

32

第51回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

高次脳機能障害と治療法の組合せで正しいのはどれか。

1

記憶障害 - 自律訓練法

2

失行症 - 回想法

3

純粋失読 - 認知行動療法

4

遂行機能障害 - 間隔伸長法

5

半側空間無視 - プリズム適応療法

90

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

認知症患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1

慣れた作業環境で行う。

2

なじみのある作業を選ぶ。

3

理解力に応じた指示にする。

4

休憩の取り方は患者に任せる。

5

単純な行程の種目を選ぶ。

42

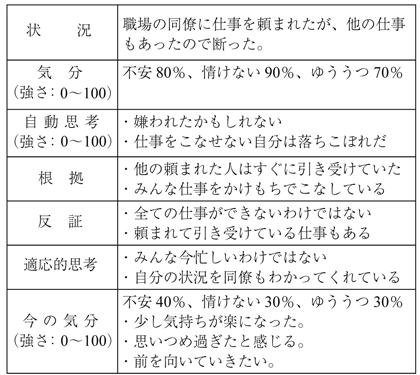

第56回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

うつ病患者に行った訓練を表に示す。あてはまる訓練法はどれか。

1

コラム法

2

自己教示法

3

行動活性化法

4

ポジティブ日誌

5

アサーショントレーニング

広告