第48回午前第34問の類似問題

第51回午後:第25問

SteinbrockerによるステージⅠの肩手症候群に対する理学療法として適切でないのはどれか。

1: 交代浴の実施

2: ホットパックの実施

3: 他動的伸張運動の実施

4: 自己による介助運動の指導

5: 臥床時の上肢ポジショニングの指導

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第53問

関節リウマチの作業療法で適切でないのはどれか。

1: 低負荷の運動を行う。

2: 筋力強化には等張性収縮を利用する。

3: プログラムは日内変動に応じて遂行する。

4: 日常生活指導は対象者と家族に実施する。

5: 痛みのある時にはスプリントで安静を保つ。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第20問

70歳の女性。上腕骨近位端骨折の治療後に肩関節拘縮を生じたために理学療法を開始した。理学療法を開始した翌日に「昨夜は肩が痛くて眠れませんでした」と訴えた。理学療法士の対応で共感的態度はどれか。

1: 「私の治療法が悪かったとお考えなのですか」

2: 「肩の炎症が痛みの原因であると考えられますね」

3: 「昨日が理学療法初日だったから痛かったのでしょう」

4: 「痛みで眠れないということは大変つらかったでしょうね」

5: 「痛み止めの薬を出してもらえるよう医師に相談しますね」

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第66問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肘関節屈曲の抵抗運動

2: 標準型車椅子の操作訓練

3: 車椅子から床への移乗訓練

4: 座位バランス訓練

5: 呼吸訓練

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第26問

三角筋付着部よりも近位の上腕骨骨幹部骨折で、中枢骨片が転位する方向はどれか。

1: 外転屈曲方向

2: 内転内旋方向

3: 屈曲外旋方向

4: 伸展外旋方向

5: 内転外旋方向

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第39問

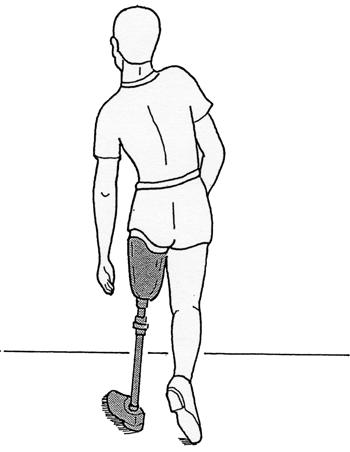

大腿切断者の義足歩行訓練において、後方からの観察で図のような異常歩行を認めた。対処法として誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 外側壁を削る。

2: 義足の長さを調節する。

3: 初期屈曲角を調節する。

4: 中殿筋の筋力強化を行う。

5: 股関節外転拘縮を改善する。

- 答え:1 ・3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

80歳の男性。右大腿骨骨折の手術後4週で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。初回訓練時の理学療法士(PT)と患者との会話を以下に示す。PT①「こんにちは。○○太郎さんですか。担当する理学療法士の△△花子と申します」患者「はい、○○太郎です。よろしくお願いいたします」PT②「交通事故で右の太ももの骨を骨折されて本当に大変でしたね」患者「はい」PT③「骨を固定する手術を受けてから4週間が過ぎましたが、右膝関節拘縮と筋力低下を起こし、歩行障害となっているのですね」患者「まだ足をついてはいけないと言われています」PT④「今日はこれから右膝の関節を柔らかくする運動と足の力を強くする運動、右足に体重を乗せないで歩く練習を行います。関節を曲げるときに少し痛いかもしれませんが、我慢ができないときには遠慮なさらずにおっしゃってください」運動実施〉患者「少し痛いのですが」PT⑤「すみませんでした。もう少し優しく行うように配慮いたします。運動の前に関節を温めておきますと痛みが少なくて済むことがありますので、担当医とよく相談して許可を得るようにいたします」理学療法士の発言で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第33問

上腕骨骨折について正しいのはどれか。

1: 顆上骨折は高齢者に多い。

2: 近位部骨折は小児に多い。

3: 近位部骨折では外転位固定を行う。

4: 骨幹部骨折では骨壊死が起こりやすい。

5: 骨幹部骨折では橈骨神経麻痺が起こりやすい。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第25問

25歳の男性。上腕骨骨幹部骨折。肘関節を含む固定を5週施行後、肘関節可動域訓練を開始した。その3週後から訓練時、肘関節に疼痛が増加し、熱感と腫脹とが出現した。原因として考えられるのはどれか。

1: 骨折部偽関節

2: 異所性骨化

3: 肘関節強直

4: 肩手症候群

5: 血栓性静脈炎

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第93問

小児の骨折の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 成長軟骨板に近い骨幹端部横骨折は成長抑制を招く。

2: 長幹骨骨折の回旋転位20°は自然矯正が期待できる。

3: 上腕骨顆上骨折は肘の内反回旋変形を残しやすい。

4: 大腿骨骨幹部骨折は整復後過成長を起こしやすい。

5: 10歳以下の大腿骨頸部内側骨折の予後は良好である。

- 答え:3 ・4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第71問

膝関節について正しいのはどれか。

1: 屈曲角度が増すと、ころがり運動が多くなる。

2: 内側側副靱帯は屈曲位での外旋運動を制限する。

3: 屈曲位から伸展すると、完全伸展する直前で下腿は内旋する。

4: 関節運動による内側半月板の移動量は外側半月板よりも大きい。

5: 前十字靱帯の主な作用は、脛骨と大腿骨の間の左右剪断力を制限することである。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第69問

脳卒中片麻痺患者に最も難しい運動はどれか。

1: 肘伸展、肩90° 屈曲位での回外

2: 上腕を体側につけ肘90° 屈曲位での前腕回外

3: 肘伸展位で肩関節0~90° までの屈曲

4: 肩関節20° 屈曲位で肩関節0~20° までの内転

5: 肘関節30° 屈曲位で肩関節0~45° までの外転

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

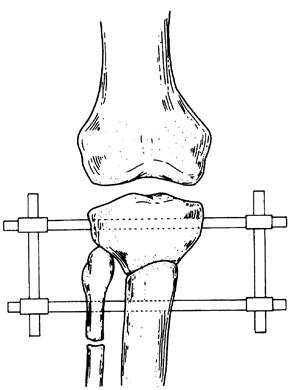

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第55問

多発性筋炎患者への指導・対応で必要性が低いのはどれか。

1: 手指の巧緻動作訓練

2: 体幹筋の筋力維持訓練

3: 心肺機能維持の軽作業

4: 活動期における安静

5: 活動期における良肢位保持

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第61問

上腕切断者に対する義手の適合検査で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 20 kgの下垂力に対してソケットが30 mm滑った。

2: コントロールシステム操作方式の効率は60%であった。

3: 義手装着時の肘継手の能動屈曲角度が120°であった。

4: 肘継手を屈曲するために必要な力は4.5 kgであった。

5: 肘継手を屈曲するために必要な肩関節の屈曲は30°であった。

- 答え:2 ・5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第35問

乳癌患者のリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 術後に倦怠感がある場合には運動療法は行わない。

2: 患側肩関節可動域訓練は術後翌日から積極的に行う。

3: 遠隔転移がある進行した病期の場合には運動療法は禁忌である。

4: 術後放射線治療中に不安感を認める場合には運動療法は行わない。

5: 術後放射線治療中の有酸素運動は貧血などの有害反応を軽減させる。

- 答え:5

- 解説:乳癌患者のリハビリテーションでは、適切な運動療法が重要であり、病状や治療の進行に応じて適切な運動療法を行うことが求められる。術後放射線治療中の有酸素運動は、下痢や貧血などの治療の有害反応を軽減させる効果がある。

- 倦怠感がある場合でも、適切な運動療法を行うことで廃用症候群の予防や運動機能の維持が可能である。ただし、倦怠感の程度に応じて運動療法の強度や内容を調整することが重要である。

- 患側肩関節可動域訓練は、術後翌日から積極的に行うのではなく、ドレーン抜去までは自動運動による可動性拡大(屈曲、外転)をはかる程度に留める。積極的な他動運動は術直後からは行わない。

- 遠隔転移がある進行した病期の場合でも、運動療法を行うことでQOLの低下を緩和することができる。運動療法は病状に応じて適切に行われるべきであり、進行した病期であっても禁忌とは言えない。

- 術後放射線治療中に不安感を認める場合でも、運動療法を行うことで運動機能の低下や廃用症候群の助長を防ぐことができる。不安感がある場合でも、可能な範囲で運動療法を実施することが望ましい。

- 術後放射線治療中の有酸素運動や抵抗運動は、下痢や貧血などの治療の有害反応を軽減させる効果がある。適切な運動療法を行うことで、治療中の副作用を緩和し、患者のQOLを向上させることができる。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

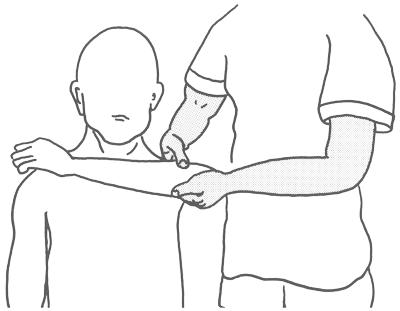

第55回午前:第6問

30歳の男性。頸髄損傷完全麻痺(第6頸髄まで機能残存)。上腕三頭筋の筋力検査を行う場面を図に示す。代償運動が出現しないように作業療法士が最も抑制すべき運動はどれか。

1: 体幹屈曲

2: 肩関節屈曲

3: 肩関節外転

4: 肩関節外旋

5: 前腕回内

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第33問

短距離走で下腿の肉離れを起こした患者に対して、受傷現場で優先して行うべき処置として適切なのはどれか。

1: 下腿のストレッチ

2: 下腿の温湿布

3: 鎮痛薬の服用

4: 患肢の挙上

5: マッサージ

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する