答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第43回 午前 第96問

20件の類似問題

精神遅滞(知的障害)の作業療法の目的で誤っているのはどれか。 ...

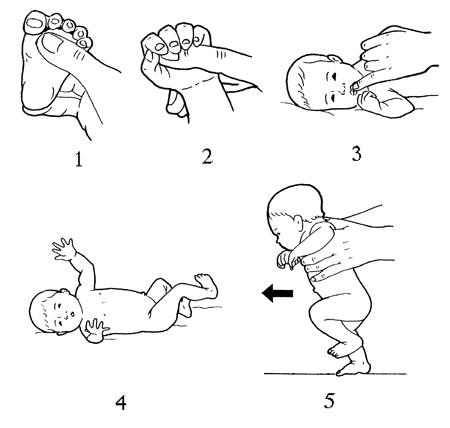

広告

79

第35回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神科作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1

作る喜びの体験

2

意欲の向上

3

現実検討能力の向上

4

職業技能の習得

5

生活技能の習得

83

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

楽しむ体験

2

対人交流の促進

3

社会参加のための情報収集

4

身体感覚の回復

5

就労支援

42

第45回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

亜急性期の統合失調症患者に対する作業療法の目的で正しいのはどれか。

1

1. 自己能力の限界を知る。

2

2. 作業遂行能力を改善する。

3

3. 対人交流技能を改善する。

4

4. 社会資源の利用を援助する。

5

5. 基本的な生活リズムを回復する。

85

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症回復期後期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

対人関係技能の習得

2

生活リズムの形成

3

身辺処理の達成

4

心身機能の回復

5

楽しむ体験

94

第35回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

知的障害児の作業療法で適切でないのはどれか。

1

作業課題への興味を拡大させる。

2

集団内での対人技能を向上させる。

3

自己評価の低下を防ぐ。

4

障害特性を家族に説明する。

5

不得意な教科の成績を向上させる。

広告

46

第49回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

軽躁状態の患者に対する作業療法の目的として適切なのはどれか。

1

関心の拡大

2

病感の獲得

3

対人交流の改善

4

自己評価の向上

5

自己決断能力の向上

10

第36回 午前

|

作業療法士実地問題

作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

49

第52回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

急性の幻覚妄想状態が軽減してから1週間が経過した統合失調症患者に対して行う高校復学を目標とした外来作業療法導入時の目的として適切なのはどれか。

1

余暇活動の促進

2

社会参加の促進

3

生活リズムの獲得

4

対人スキルの向上

5

デイケアへの移行練習

40

第47回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

回復期の摂食障害患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1

他者との関わりを促す。

2

活動を楽しむ機会を作る。

3

作業では細部への注意を促す。

4

失敗から学ぶ経験を重視する。

5

道具の準備や片付けを行わせる。

46

第46回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

境界性パーソナリティ障害の作業療法の目的で正しいのはどれか。

1

対人距離の確保

2

失敗体験の克服

3

生活技能の獲得

4

居住環境の調整

5

課題集団への参加

広告

46

第50回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

パニック障害の患者に対する作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

病識の獲得

2

身辺処理能力の向上

3

対人交流技能の向上

4

不安対処能力の向上

5

現実感喪失からの回復

89

第37回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

器質性精神障害患者の作業療法で適切なのはどれか。

1

他の患者との交流は避ける。

2

変化のある作業種目を選択する。

3

誤った言動は理論的に正す。

4

作業の誤りはまとめて訂正する。

5

楽しみの要素を取り入れる。

48

第46回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

うつ状態の作業療法における留意点で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

生活に関連する活動を行う。

2

気分転換の方法を検討する。

3

社会適応のための耐性を高める。

4

病前に得意だったことを優先する。

5

他者との競争を作業に取り入れる。

91

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

身体表現性障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1

現実検討能力を高める。

2

不安な気持ちを解釈する。

3

集団作業療法を基本とする。

4

対人関係能力の向上を図る。

5

感情表現を促す活動を提供する。

43

第48回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症の回復期後期に行う作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

休息援助

2

対人交流

3

衝動発散

4

欲求充足

5

鎮静と賦活

広告

42

第51回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

身体表現性障害の患者に対する作業療法で最も適切なのはどれか。

1

現実検討能力を高める。

2

不安な気持ちを解釈する。

3

集団作業療法を基本とする。

4

対人関係能力の向上を図る。

5

感情表現を促す活動を提供する。

95

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

知的障害児の作業療法で適切でないのはどれか。

1

興味を持つ作業から導入する。

2

作業工程の少ないものを選ぶ。

3

歴年齢指標を目標にする。

4

取り組める遊びを増やす。

5

日常生活動作の獲得を目指す。

89

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

神経性無食欲症の患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1

行動制限に伴うストレスを発散させる。

2

食行動を促す調理活動を提供する。

3

対人交流を楽しめる場を提供する。

4

自己表現を助ける作業活動を提供する。

5

道具や材料の自己管理を促す。

78

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神分裂病(統合失調症)患者の急性期症状消退時の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

対人技能の向上

2

金銭の自己管理の向上

3

自己決定力の向上

4

疲労感の軽減

5

職場獲得の援助

39

第46回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

認知症患者に対する作業療法の目標で適切でないのはどれか。

1

場に慣れる。

2

作業を継続する。

3

作業工程を覚える。

4

生活リズムをつくる。

5

自己のペースを維持する。

広告