第43回午前第74問の類似問題

第56回午前:第34問

痙縮治療について適切なのはどれか。

1: 内服治療は行わない。

2: 温熱療法は禁忌である。

3: 経皮的電気刺激を行う。

4: ボツリヌス毒素療法は上肢には有効ではない。

5: 下肢筋力増強訓練は痙縮を増悪させるので避ける。

- 答え:3

- 解説:痙縮治療には内服治療、経皮的電気刺激、ボツリヌス療法などがあり、脳卒中治療ガイドラインでもこれらは推奨されている。選択肢の中で適切なものは経皮的電気刺激である。

- 内服治療は痙縮治療の一つであり、ジアゼパムなどの抗痙縮薬が使用されることがある。このため、選択肢1は誤りである。

- 温熱療法は痙縮筋に対して使用されることがあるが、十分な科学的根拠はないとされている。しかし、禁忌とまで言えるほどではないため、選択肢2は誤りである。

- 経皮的電気刺激は痙縮治療の一つであり、末梢の神経-筋を刺激して痙縮を軽減させる効果がある。このため、選択肢3が正しい答えである。

- ボツリヌス毒素療法は上肢にも有効であり、アセチルコリンによる末梢神経-筋の神経伝達を遮断することができる。このため、選択肢4は誤りである。

- 痙縮筋に対しての筋力増強訓練は、相反する筋の共同した収縮によって姿勢保持ができ、随意収縮を促すことを目的に行われることがある。痙縮を増悪させるというわけではないため、選択肢5は誤りである。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

薬物依存の患者に対する作業療法の目的でないのはどれか。

1: 退行の促進

2: 身体機能の改善

3: 衝動のコントロール

4: 日常生活能力の改善

5: 心理的耐久力の向上

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第71問

多発性神経炎の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域訓練

2: EMGバイオフィードバック療法

3: 知覚再教育

4: スプリント装着

5: 超音波療法

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第80問

物理療法で禁忌となるのはどれか。

1: ホットパック:心臓ペースメーカー

2: 干渉波:疼痛

3: 赤外線:糖尿病性潰瘍

4: 渦流浴:創傷回復期

5: 低出力レーザー:感覚障害

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第55問

反射性交感神経性ジストロフィーについて適切でないのはどれか。

1: 外傷や手術が誘因になる。

2: 交感神経系の血管運動機能不全が関与する。

3: 患肢の疼痛、発赤および腫脹がある。

4: 起立性低血圧を伴う。

5: 患肢の関節可動域訓練は愛護的に行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第68問

二分脊椎の理学療法の目的として適切でないのはどれか。

1: 移動能力の獲得

2: 残存機能の向上

3: 麻痺の回復

4: 拘縮の予防

5: 補装具の使用

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第77問

低周波刺激で誤っているのはどれか。

1: 筋の発生張力は刺激強度に依存する。

2: 筋収縮には、刺激の持続時間が短いほど強い刺激を必要とする。

3: 正常筋は脱神経筋より順応を起こしやすい。

4: 正常筋の不応期は脱神経筋の不応期より短い。

5: 脱神経筋は正常筋に比べて短い刺激持続時間で反応する。

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

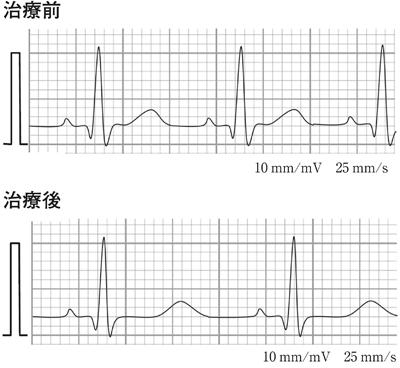

第57回午後:第11問

治療前後の心電図を示す。治療の作用として正しいのはどれか。

1: 不応期の短縮

2: 心収縮力の増強

3: 房室間の伝導の抑制

4: 洞房結節の脱分極促通

5: 心室筋の活動電位持続時間の延長

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第64問

自律神経について正しいのはどれか。

1: 交感神経刺激は膀胱を収縮させる。

2: 交感神経刺激は心筋の収縮力を低下させる。

3: 副交感神経刺激は消化管運動性を低下させる。

4: 副交感神経刺激は唾液分泌を抑制する。

5: 副交感神経刺激は縮瞳を引き起こす。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第46問

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1: 痙縮の減弱

2: 褥瘡の予防

3: 異常疼痛の抑制

4: 骨粗鬆症の予防

5: 消化管運動の促進

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第36問

脳性麻痺の痙縮の治療として適切でないのはどれか。

1: バクロフェン髄腔内投与療法

2: 筋緊張抑制ギプス療法

3: ステロイド薬経口投与

4: フェノールブロック

5: ボツリヌス療法

- 答え:3

- 解説:脳性麻痺の痙縮の治療には、筋緊張を緩和し、関節可動域を改善する方法が用いられます。適切な治療法は、バクロフェン髄腔内投与療法、筋緊張抑制ギプス療法、フェノールブロック、ボツリヌス療法などがありますが、ステロイド薬経口投与は適切ではありません。

- バクロフェン髄腔内投与療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。バクロフェンは筋弛緩作用を持つ薬物で、髄腔内に直接投与することで効果的に筋緊張を緩和します。

- 筋緊張抑制ギプス療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。この療法では、ギプスを用いて筋緊張を抑制し、関節可動域を改善することが目的です。

- ステロイド薬経口投与は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切でない方法です。ステロイド薬は抗炎症作用がありますが、痙縮の治療には効果が期待できません。

- フェノールブロックは、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。フェノールは神経伝達物質の放出を阻害する作用があり、筋緊張を緩和する効果があります。

- ボツリヌス療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。ボツリヌス毒素は筋肉の収縮を抑制する作用があり、痙縮、筋緊張、関節可動域の改善に効果があります。ただし、効果は時間制限がありますが、歩行の改善も期待できるため、強く勧められます(グレードA)。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第63問

副交感神経の興奮によるものはどれか。

1: 瞳孔散大

2: 胆嚢弛緩

3: 消化管蠕動抑制

4: 気管支平滑筋収縮

5: 外生殖器血管収縮

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第51問

脊髄損傷患者に対する斜面台の使用目的で適切でないのはどれか。

1: 尿排出の促進

2: 骨粗鬆症の予防

3: 沈下性肺炎の予防

4: 起立性低血圧の改善

5: 下肢の浮腫改善

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

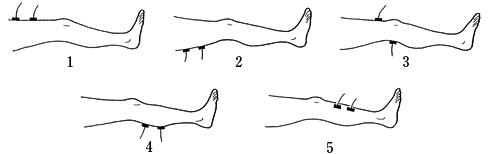

第37回午前:第27問

図は相反抑制を利用して下腿三頭筋の痙縮治療を目的とした電気刺激法である。正しい電極の位置はどれか。

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第64問

脳卒中片麻痺に対するEMGバイオフィードバック療法で適切でないのはどれか。

1: 重度の弛緩性麻痺が適応となる。

2: 手指伸展機能の回復に用いる。

3: 意識レベルや意欲が影響する。

4: 筋放電量をコントロールする。

5: 音および波形でフィードバックする。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第99問

解離性障害の治療として正しいのはどれか。

1: 破壊的行動を許容する。

2: 空想の肥大化について指摘しない。

3: 有害な刺激を無理に取り除かない。

4: 速やかに心的外傷の直面化を図る。

5: 病気と治療について明確に説明する。

- 答え:5

- 解説:解離性障害の治療では、患者や家族に病気と治療について明確に説明することが重要です。治療環境を整え、破壊的行動や空想の肥大化に対処し、心的外傷への直面化には焦らず、患者の人格の発達を促すことが大切です。

- 破壊的行動を許容するのではなく、行動制限を設けて患者の人格の発達を促すことが重要です。

- 空想の肥大化について指摘しないのではなく、空想・幻想の肥大化や没入傾向を指摘し、適切な対処が必要です。

- 有害な刺激を無理に取り除かないのではなく、安心できる治療環境を整えるために、有害なことが明確な刺激は取り除く必要があります。

- 速やかに心的外傷の直面化を図るのではなく、患者のペースに合わせて人格の統合や心的外傷への直面化に取り組むことが適切です。

- 解離性障害の症状は、患者本人や家族が十分に理解していないことがあるため、疾患についての知識や治療について明確に説明することが重要です。これが正しい選択肢です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

末梢神経損傷後の麻痺手の管理で誤っているのはどれか。

1: 機能予後の指標-損傷部遠位刺激での運動誘発電位

2: 神経再生の促進-脱神経筋の充分な伸張

3: 異常感覚の改善-サンドペーパーでの脱感作

4: 過誤神経支配筋の再教育-バイオフィードバックによる分離運動

5: ピンチ動作の機能代償-対立スプリントの利用

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第42問

温熱の効果でないのはどれか。

1: 鎮痛

2: 鎮痙

3: 浮腫抑制

4: 組織代謝亢進

5: 局所血流量増加

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第35問

脊髄損傷患者の呼吸に対する理学療法の目的でないのはどれか。

1: 無気肺の予防

2: 肺水腫の予防

3: 横隔膜呼吸の促進

4: 胸郭拘縮発生の予防

5: 気道分泌物の喀出の促進

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する