第42回午前第8問の類似問題

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

1: FBS

2: KPS〈Karnofsky performance scale〉

3: PGCモラールスケール

4: SIAS

5: WCST

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第8問

20歳の男性。大学生。3か月前、オートバイ事故にあい、びまん性軸索損傷と診断された。2か月後、意識は清明となり、セルフケアは促せばできるようになったが、外界には無関心であった。WAIS-Rでは全IQ 90。訓練時間に合わせて来室できなかった。視覚的注意検査や視野検査は正常であった。この患者の問題の発見に適した検査はどれか。

1: BIT(行動性無視検査)

2: Barthel index

3: WCST(ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト)

4: 長谷川式簡易知能診査スケール

5: Zungの自己評価式うつスケール

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

24歳の男性。会社員。オートバイによる自損事故で外傷性脳損傷となった。受傷後2か月経過。抗てんかん薬を内服中。意識は清明。易怒的である。左不全片麻痺と軽度失調症とを認める。歩行は短下肢技装具で自立。ADLはほぼ自立しているが、病室を間違えたり、他患者とけんかするなどの問題があった。社会復帰の準備を始めるにあたり誤っているのはどれか。

1: 病前の教育歴、社会歴を調べる。

2: 記憶、情動制御など高次脳機能を評価する。

3: IADL能力を把握する。

4: 現状での作業能力を検査する。

5: 会社の上司に復職準備を依頼する。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第20問

78歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅲ及び下肢Ⅳ。高次脳機能障害あり。要介護2。娘と2人暮らしであるが、日中、自宅で1人で過ごす時間があるため、回復期リハビリテーション病棟退院後、通所リハビリテーションを受けることとなった。通所リハビリテーションの目標として優先順位が低いのはどれか。

1: 家事動作の自立

2: 着衣動作の自立

3: 歩行能力の改善

4: 排泄動作の自立

5: 立位保持能力の改善

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

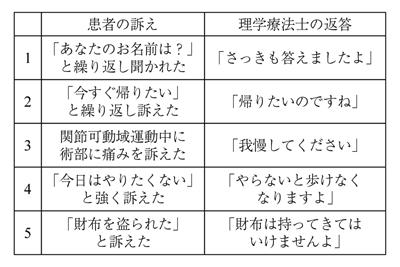

第56回午後:第18問

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

72歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞による左片麻痺。立位時に左下肢の外旋と足部内反が著明であり、歩行時に装具を装着している。最も適応となりにくいのはどれか。

1: ツイスター

2: 非麻痺側補高

3: 逆Thomasヒール

4: 外側フレアヒール

5: 内側Yストラップ

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

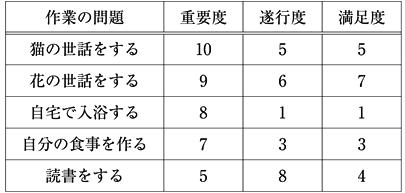

第50回午後:第3問

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

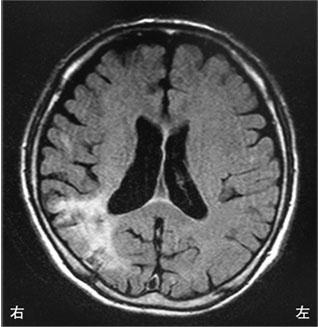

第50回午前:第5問

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。出現しやすい症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右障害

3: 純粋失読

4: 半側空間無視

5: 非流暢性失語

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第45問

症状と評価との組合せで誤っているのはどれか。

1: 感覚障害-グラスゴーコーマスケール

2: 運動麻痺-ブルンストローム法ステージ

3: 後索性失調-ロンベルグ試験

4: 痙縮-アシュワーススケール

5: 痴呆-ミニメンタルステート検査(MMSE)

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

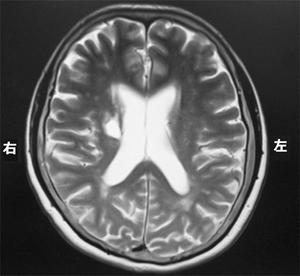

第49回午前:第4問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第4問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。JCS(Japan coma scale)は1桁。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIであった。飲水でひどくむせていた。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 間接的嚥下訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

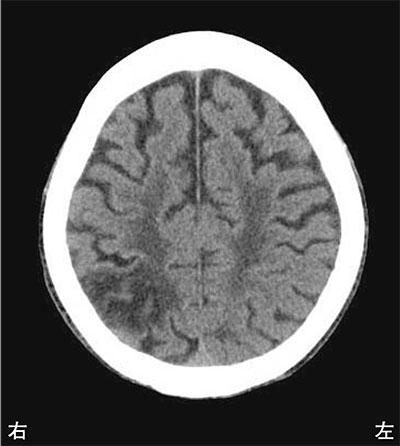

第51回午後:第2問

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

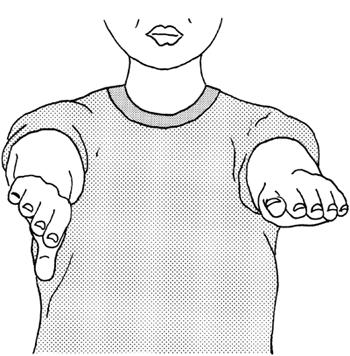

第57回午後:第8問

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

78歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺で入院中。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅵ、下肢Ⅴ。歯がなく、きざみ食をスプーンで全量自力摂取しているが、次から次へと食べ物を口に運ぶ。改訂水飲みテスト〈MWST〉は5点、反復唾液嚥下テスト〈RSST〉は4回/30秒であった。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 摂食嚥下に問題の無い患者の対面に座らせる。

2: 食前に耳下腺マッサージを行う。

3: 主菜・副菜にとろみをつける。

4: 小さいスプーンを使用させる。

5: 患者の左空間に皿を置く。

- 答え:4

- 解説:この患者は嚥下自体に問題はないが、次から次へと食べ物を口に運ぶため誤嚥の危険がある。そのため、一口量を減らすよう小さいスプーンを使用させるのが適切な対応である。

- 摂食嚥下に問題のない患者の対面に座らせることで、誤嚥のない人の食べ方をモデルにして動作を学習させることができる。ただし、この患者は自己摂取の動作自体は可能であり、嚥下自体には問題がないため、この対応は必要ではない。

- この患者は嚥下自体には問題がないと考えられるため、耳下腺マッサージの必要性は低い。この選択肢は適切ではない。

- この患者は嚥下自体には問題がないと考えられるため、とろみ付けする必要性は低い。この選択肢は適切ではない。

- この患者は次から次へと食べ物を口に運んでしまうため、誤嚥の危険がある。一口量を減らすよう、小さいスプーンを使用させるとよい。この選択肢が正しい対応である。

- 問題文には、この患者が半側空間無視を呈している記載はない。ただし、右利きで左片麻痺であることから、半側空間無視が生じた場合は左半側空間無視になることが予想される。そのため、患者の左空間に皿を置くことは有効ではない。この選択肢は適切ではない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する