第42回午前第8問の類似問題

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第11問

30歳の男性。調理師。頭部外傷受傷後4か月が経過し、回復期リハビリテーション病棟に入院している。麻痺はないが、明らかな企図振戦がある。意識障害や著しい記銘力低下はないが、些細なことで怒り出す。作業をする場合にはすぐに注意がそれてしまい継続できず、口頭での促しが必要である。ADLは自立し、現職復帰を希望している。この時期の作業療法の指導で正しいのはどれか。

1: 受傷前の職場を訪問させる。

2: 包丁を用いた調理訓練を行う。

3: 作業の工程リストを作らせる。

4: 訓練はラジオを聴かせながら行う。

5: 怒り出したときには厳格に注意する。

- 答え:3

- 解説:この患者は頭部外傷により企図振戦や注意の持続性低下、易怒性などの前頭葉症状があります。作業療法の指導では、患者の症状に配慮し、効果的な方法を選択することが重要です。

- 受傷後4か月でまだ回復の見込みがあり、前頭葉症状や企図振戦が残存しているため、現時点で職場を訪問すると悪い評価を受ける可能性があります。職場の訪問は復職の目処が立ってから行うべきです。

- 患者には企図振戦があるため、包丁の使用は危険です。また、現時点では調理訓練を行う必要性は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 患者の記銘力は保たれているため、工程リストを作成することで作業に復帰しやすくなり、他者からの口頭での促しの頻度も減少できます。この選択肢が正しいです。

- 注意の持続性が低下している患者に対して、ラジオを聞かせながら作業を行わせると注意がさらに散漫になる可能性が高いため、この選択肢は適切ではありません。

- 患者の易怒性は頭部外傷によるものであり、厳格に注意しても感情制御の改善は期待できません。感情抑制ができるようになるまで許容的に待つか、怒った場所や状況から距離をとらせて傾聴する対応が望ましいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

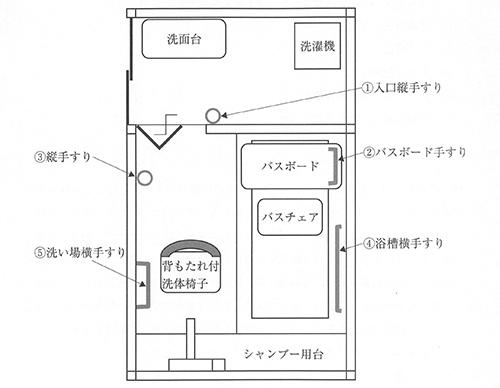

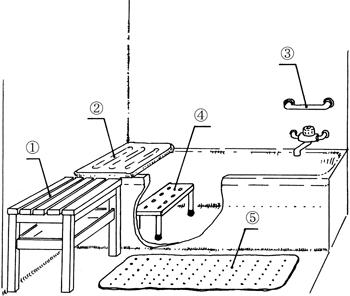

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1: 食事場面で患側にある食物を意識させる。

2: 体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3: 理学療法士は患側に立って治療を行う。

4: 車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5: 車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

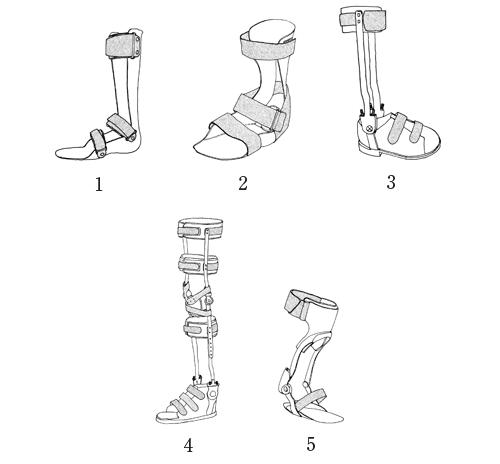

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第6問

57歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週経過。Brunnstrom法ステージは上肢I、手指I、下肢II。座位保持が30分可能となった。左肩関節亜脱臼と手部に中等度の腫脹がある。麻痺側上肢の管理として適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

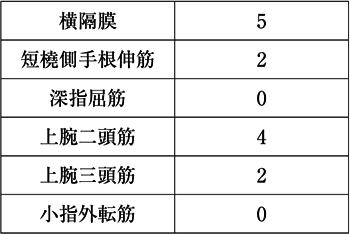

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第9問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

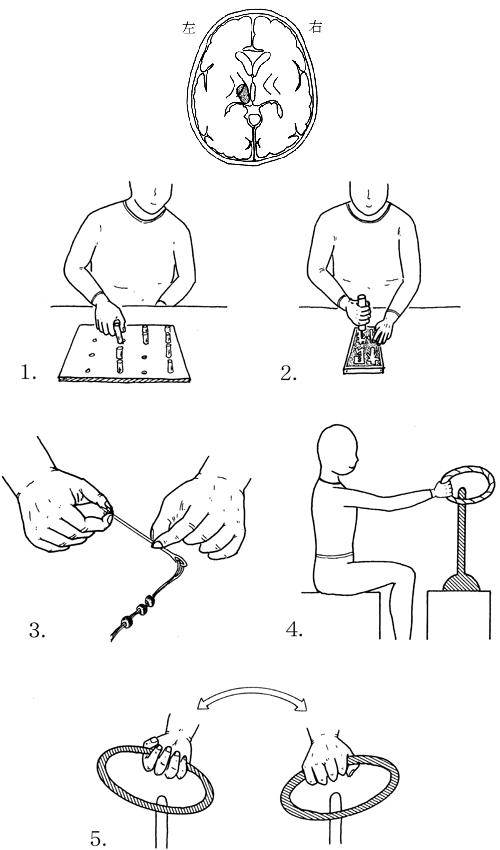

第35回午前:第6問

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第63問

誤っている組合せはどれか。

1: Mini-Mental State Examination(MMSE)-アルツハイマー病

2: Glasgow Coma Scale-脳血管障害

3: Hoehn-Yahr重症度ステージ-筋萎縮性側索硬化症

4: Frankelの評価法-脊髄損傷

5: Ossermannの分類-重症筋無力症

- 答え:3

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

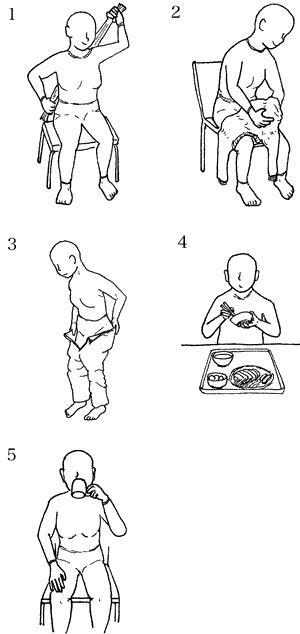

第46回午前:第11問

56歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは左上肢Ⅲ、左手指Ⅲ、左下肢V。この患者で実用的にできる動作はどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

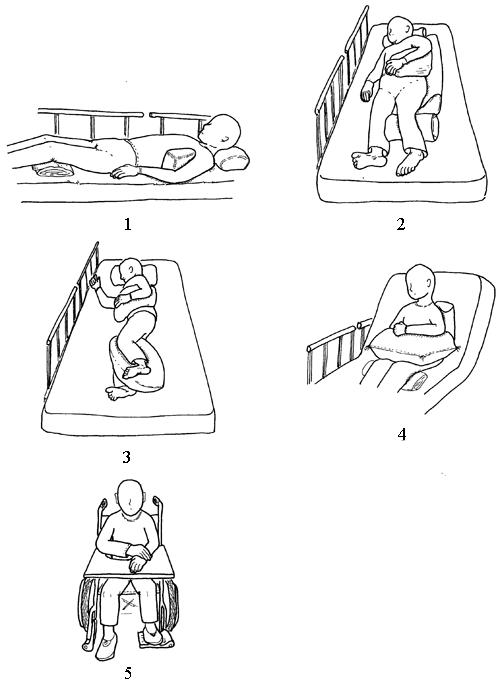

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

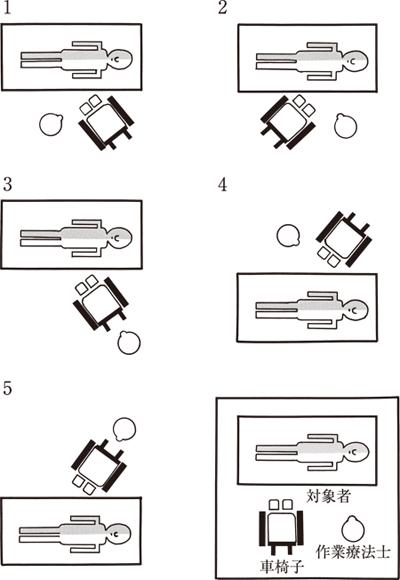

第57回午後:第3問

60歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。ベッドから車椅子への移乗は1人で何とか可能である。ベッドから車椅子への移乗場面の初回評価において、ベッド、車椅子および作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第8問

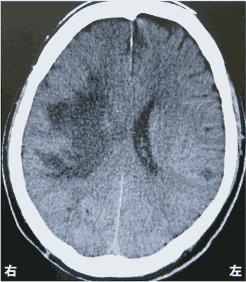

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第3問

35歳の男性。右利き。バイク事故のため救急搬送された。頭部MRIのT2強調像にて両側前頭葉の眼窩面と背外側とに高信号域が認められた。約1か月後に退院。半側空間無視、記憶障害および視知覚障害はないが、脱抑制による職場でのトラブルが続き作業療法を開始した。この患者に行う評価で正しいのはどれか。

1: BADS

2: BIT

3: RBMT

4: SLTA

5: VPTA

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1: 荷重応答期

2: 立脚中期

3: 立脚後期

4: 遊脚中期

5: 遊脚後期

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第6問

70歳の女性。脳出血による右片麻痺。発症3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。認知や感覚機能に障害はない。この患者の患側上肢の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 座位での患側を用いた机の雑巾がけ

2: 立位での患側を用いたズボンの引き上げ

3: ループ付きタオルを用いた洗体動作

4: 両手を用いたタオルたたみ

5: 銅版打ち出しで患側を用いた木槌の使用

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する