第42回午前第8問の類似問題

第43回午前:第21問

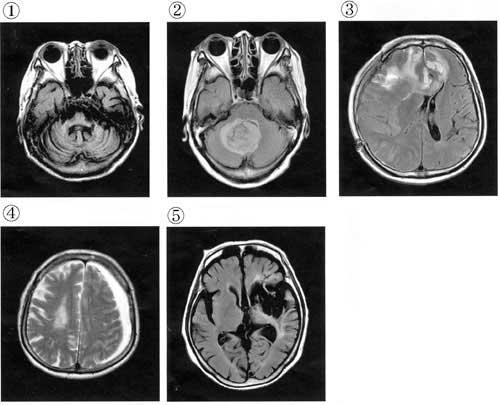

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第16問

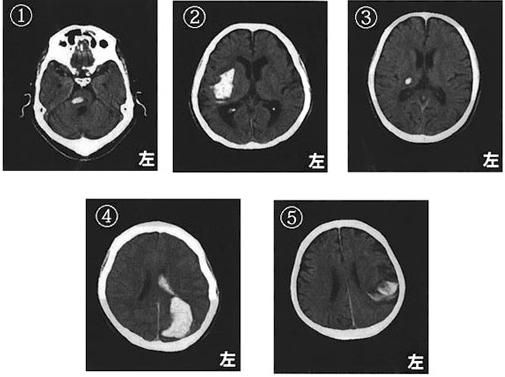

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第13問

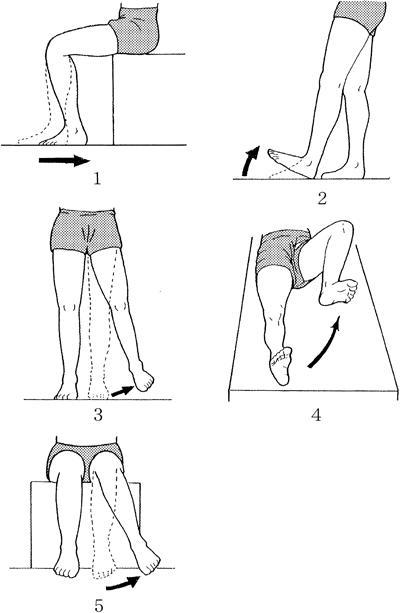

67歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージはIII。分離運動を促通するパターンとして適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。この時期の作業療法で優先する目的はどれか。

1: 体力の維持

2: 行動の統制

3: 合併症の予防

4: 作業能力の向上

5: 施設環境への適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第24問

高次脳機能障害の評価の組合せで正しいのはどれか。

1: MMSE ― 失行症

2: RBMT ― 注意障害

3: SPTA ― 遂行機能障害

4: TMT-A ― 記憶障害

5: VPTA ― 視知覚障害

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第17問

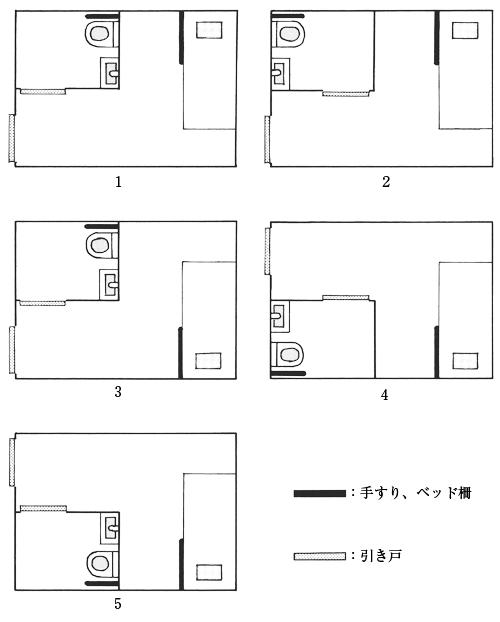

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

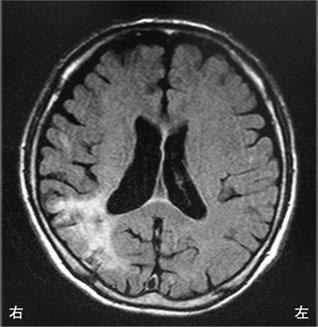

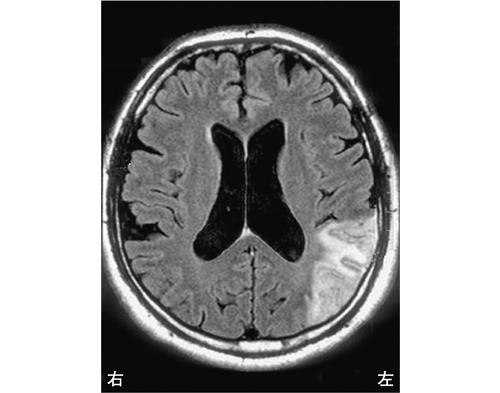

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第36問

22歳の女性。統合失調症(精神分裂病)。17歳時、周囲から悪口を言う声が聞こえ初回入院し、退院後はアルバイトの生活を続けていた。今回、突然2階から飛び降りた。けがは軽症で済んだが、興奮と幻覚妄想が顕著となり、2回目の入院。入院3週目で症状は軽減したが、疲弊状態が前面に出ている。主治医から、再発後の疲れやすさへの対処を目的とした作業療法が指示された。導入時の身体活動として適切なのはどれか。

1: シャッフルボード

2: バレーボール

3: テニス

4: バスケットボール

5: ソフトボール

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第78問

脳損傷後の出来事が思い出せないようになることはどれか。

1: 作 話

2: 失 認

3: 前向健忘

4: 逆向健忘

5: 見当識障害

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第4問

70歳の女性。右利き。高血圧性脳出血。急性期の頭部CTを示す。この患者で最も出現しにくいのはどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 感覚障害

4: 運動維持困難

5: 中枢性顔面神経麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

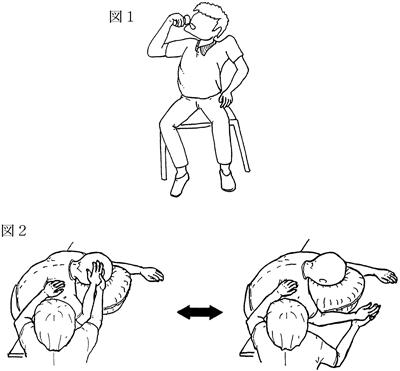

第41回午前:第9問

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

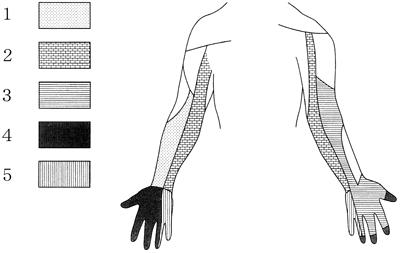

第43回午前:第12問

52歳の女性。右手根管症候群。右上肢に感覚障害と運動麻痺を認める。感覚障害の領域で正しいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第48問

外傷性脳損傷後の障害と訓練・対応との組合せで適切なのはどれか。

1: 記憶障害 − 作業工程が多い種目とする。

2: 半側空間無視 − 無視側からの刺激を多くする。

3: 注意障害 − 作業工程の展開を速くする。

4: 遂行機能障害 − 毎回新しい作業活動を準備する。

5: 社会的行動障害 − 新しい集団への参加を促す。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

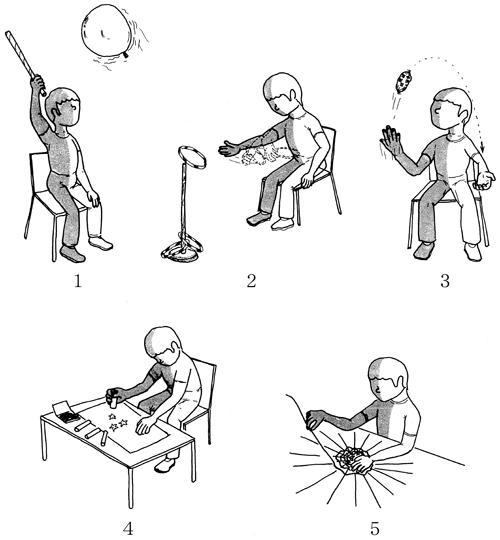

第42回午前:第4問

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

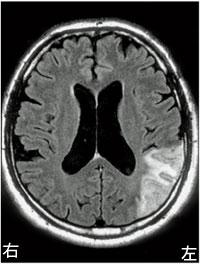

第52回午後:第9問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

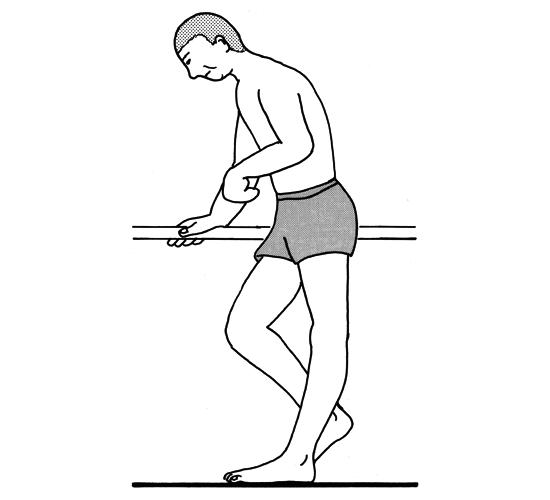

第54回午後:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

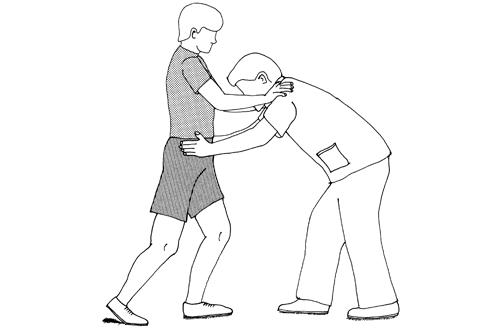

第52回午後:第18問

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側の上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにI。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

1: 長下肢装具を装着した状態での立位訓練

2: 足継手付きプラスチック製短下肢装具を装着した状態での歩行訓練

3: 床からの立ち上がり訓練

4: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

5: 浴槽への移乗訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する