第40回午前第73問の類似問題

第39回午前:第72問

陶芸活動を用いた作業療法で適切なのはどれか。

1: 成形後の作品は直射日光を当てて乾燥させる。

2: 乾燥でひびが入った所は生粘土を詰める。

3: 粘土の表面のキズは水分を含ませたなめし革で拭いて修正する。

4: 乾燥し過ぎた製作途上の作品は水に浸して柔らかさを取り戻す。

5: 本焼きでは作品を棚板の上に重ねて置く。

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第23問

陶芸の作業工程において粘土の水分量を均一にするために行うのはどれか。

1: 荒練り

2: 菊練り

3: 施釉

4: 手びねり

5: 天日干し

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第41問

陶芸作業で適切でないのはどれか。 ア.手びねりは良好な体幹バランスを要する。イ.茶碗の成形には手指の固有覚フィードバックを要する。ウ.機械ろくろは視覚―運動の協調性を要する。エ.手まわしろくろでの絵付けは両手の協調性を要する。オ.浸しがけ法の絵付けには色の識別を要する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第71問

陶芸について誤っているのはどれか。

1: ひねり技法は型おこし技法より手指の巧緻性を要する。

2: たたら作りで用いた紙の心材が外せないときはそのまま素焼きをしてもよい。

3: 焼きしめは素焼きをせず、釉薬も付けずに一気に本焼きをする。

4: 磁器は陶器と同じ粘土を用いるが、焼成温度が異なる。

5: 上絵付けは磁器に上絵具で模様を描き、1,200℃程度で焼成する。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第97問

構成障害で誤っているのはどれか。

1: 消しゴムを字を消すものと認めつつ口へ持っていく。

2: 手本を写させると図柄の一部が重なり合う。

3: マッチ棒を用いた図柄の模倣では形態がゆがむ。

4: 積木を用いた三次元形態の組み立てが困難である。

5: コース立方体組合せテスト課題が困難である。

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第44問

小鉢を作る際、手指の巧緻性を最も必要としない陶芸手法はどれか。

1: 型おこし

2: ひも作り

3: ひねり

4: たたら

5: 板作り

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第39問

30歳のてんかん患者。陶芸作業中、突然動作が止まりぼんやりして口をもぐもぐさせていた。しばらくして、再び陶芸作業を始めた。作業療法士が尋ねると「昔見た光景がありありと目に浮かんできた」と答えた。考えられる発作はどれか。

1: 強直間代発作

2: 複雑部分発作

3: 欠神発作

4: ジャクソン発作

5: ミオクロニー発作

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第24問

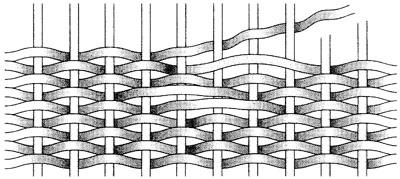

籐細工の素編みで図のような所見がみられた。作業療法評価項目で適切でないのはどれか。

1: 手指筋力

2: 手指巧緻性

3: 視知覚機能

4: 構成能力

5: 注意機能

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する